↑クリックすると画像が拡大できます。

天正10年(1582)、本能寺の変における信長の死後、山崎の戦い、賤ヶ岳の戦いで勝利した羽柴秀吉は信長の後継者としての地位を築きつつありました。これを不満とする信長の二男信雄が信長の同盟者であった遠江国(静岡県)浜松城主徳川家康に援軍を頼み、戦いを挑みます。天正12年(1584)3月、犬山城まで進出してきた羽柴勢に対し、家康は小牧山城に本陣を置き、こうして小牧・長久手の戦いが始まりました。しかし本格的な戦いには至らず、両軍は対陣したままの状態が続きました。

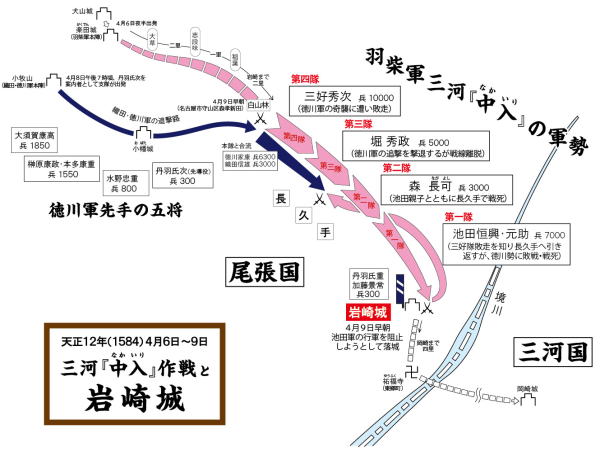

膠着状態を打開するため、別働隊をひそかに、家康の本拠でもある岡崎まで進軍させる「三河中入」といわれる作戦が三好秀次(秀吉の甥・後に養子になる)を大将として決行されます。この三河へ向かう作戦ルート上に岩崎城がありました。

当時、岩崎城は四代目・丹羽氏次が守っていましたが、留守を弟の氏重と長久手城主・加藤景常に任せ徳川家康の軍に自ら加わりました。 岩崎城代となった氏重は、4月9日午前四時ごろ岩崎城付近を通過する池田軍に気づきこれに攻撃を加えます。本来ならばいち早く岡崎城へ向かわなければならないところ、池田軍は岩崎城の攻撃を決めこれを落城させます。この時岩崎城には200余名の城兵がいましたが、数十倍にも及ぶ池田軍の猛攻撃にあい全滅してしまいます。ちょうどその頃、小牧から丹羽氏次を先導役に追撃してきた徳川勢が羽柴勢の最後尾を行く三好隊に追いつき戦いを始めます。戦局はこれを知り引き返してきた前部隊と追撃を続ける徳川本隊とが長久手で決戦となります。この戦いで池田恒興・元助親子、森長可といった羽柴方の有力な武将が戦死し、徳川・織田方の勝利に終わりました。 小牧・長久手の戦いにおいて家康は、当時圧倒的に軍事力の面で優位をほこっていた羽柴軍に戦いを挑み、これに長久手で勝利した事実を残しました。このことから、天下統一を果たした秀吉配下の武将におさまった後も、その中で重要な位置をしめることができました。この戦いは将来、家康が天下人として徳川幕府を開くに至るまでの、大きな岐路となる重要な出来事であったといえます。

家康は後に「一番の戦功者は池田勢を足止めさせた、岩崎城代丹羽氏重である」と言って名誉の戦死をした氏重の兄氏次に三千石(一説に五千石)加増したといわれています。岩崎城は悲劇の舞台であるとともに歴史的意義のある城でもあるのです。

|

|

|