facebook_UP2018.08.17

伽数奇のFairy tale 002_17

facebook_UP2018.08.17

伽数奇のFairy tale 002_17

ノモンハン空戦からの発想

第17話 飛び散る銃弾せまり来る敵戦車

|

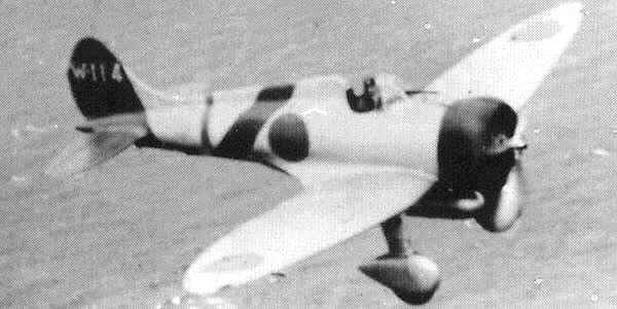

9試単座戦闘機の初号機は逆ガル翼だったが |

| 9試は好成績で採用され96艦上戦闘機となった |

堀越技師の三菱9試単座戦闘機。軍の要求時には、艦上戦闘機ではなく単座戦闘機としている。

たとえ艦載機となれなくとも強い戦闘機が欲しいとする海軍の意志だ。

初号試作機は逆ガル翼だった。

逆ガル翼は欠点多く何故とおもう。負圧分布が翼の折れ曲がり部位で干渉し圧力損失を起こすだろうし、それは空戦で不可欠な大迎角時の空気剥離を早めるだろう。それに製造も大変だ。

だが引き込めない固定脚の空気抵抗はびっくりするほど大きい。

敗戦後製作されたN-52

敗戦後の航空再開から3番目に造られたN-52軽飛行機の、降着装置を使用して実施した日本大学による風洞試験の文献があった。

これによると左右主脚による空気抵抗は、供試機全体の抵抗の22.2%におよび、もしこの脚の抵抗がなかったとしたら10.7%の速度増加が見込まれるとしている。

速度要求を達するため、堀越さんは少しでも寸法の短い脚ですむ、逆ガル翼を当初は目指したのだと思う。

宮崎駿氏はアニメ「風立ちぬ」で逆ガル翼を理想のつばさと何度も持ち上げていたが、現実はそんなものではない。1号試作機の操縦性はテストパイロットに不評をかっている。心配しないでも速度は十分でた。少々脚が長くなっても心配ない。

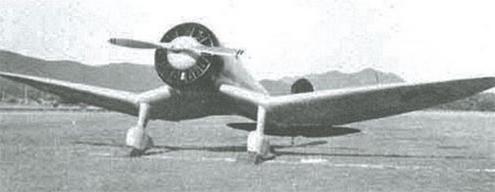

試作2号機では逆ガルのない普通のものに改められた。

すっきりとした翼の試作2号機。

昭和10年の5月にその飛行試験が開始された。官による初飛行は望月1等兵曹(呼称の改称前だから、改称後の上等兵曹に相当)だった。

その着陸である。きれいな3点着陸(と云うのは主翼下方の主輪と胴体後部の小さな尾輪を同時に着ける、主に海軍で使われていた着陸方式で、着陸距離が短くなる)を決めたのだが、着陸滑走で長雨でできた水溜まりにとられ、もんどり打って前方にひっくり返ってしまった。

機内からの見張りは索敵であり、コクピット視界が良好であることに日本の戦闘機パイロットはこだわった。それは日本の戦闘機の着座位置を高くする。

だからパイロット頭部は、かかる転覆の事態では、機体の強度メンバーから突出してしまう。

堀越等技術陣はフラップを降ろしたときに、ついでにパイロット後部に保護棒をせり出すようにしていた。望月1等兵曹はかすり傷もなく、機体も致命的な損傷なくすぐに飛行試験を再開できたそうだ。

いや尾輪式の飛行機は着陸の時に容易に転覆してしまうことを示したかった。本稿16話で陸軍97式戦闘機の脱出ハッチは、不時着した戦友を救うための「戦場脱出ハッチ」ではないかと書いたが、自分が転覆したときに使うことが元々の考え方だったことを、松本さんから教えられたことも。

海軍の9試単戦、後の96艦上戦闘機には転覆に備えて保護棒があった。陸軍の97式戦闘機には同じく転覆に備えて胴体下部に脱出ハッチがあったのだ。

この脱出ハッチは機内からの開放が基本的な使い方だ。だから機外から開けようとすると面倒で時間がかかったらしい。それが外側カバーが壊れて外れていたのだと西原曹長は姪っ子の息子の松本さんに語っていた。

だといって着陸後座席の後部に潜り込むのもまた時間を要しよう。だから中佐機に追随して強行着陸した曹長は、中佐機の転覆位置から20m先に機体を停止させたあと、ままよと機外に飛び出した。そんなわけで曹長はあっという間にハッチを開けることができた。目の前にある、でもこの場合とてつもなく遠い20m先の中佐機の尾翼に向かって駆けだした。

炎上する中佐機からは残弾が誘爆をはじめている。97戦には7.7mmの銃弾を1000発搭載できる。

「燃え盛る松村機からは、銃弾が炸裂しながら四方八方に飛散し白煙と共に草原の草を空中に舞い上らせていた。

しかし、その時はそんなものに構っている暇はなかった。

駆け寄り、落下傘ベルトの背中を握り尾翼の下から引きずり出し、

抱きかかえる余裕などはなく、

火がついて燃えている飛行服の足、手、焼けただれた顔で「貴様は誰だ!」と絶叫する松村中佐を

後向きに中腰で引きずりながら20m走った」

と西原曹長の手記。

ここには書かれていないが中佐機に向かって走っているあいだ、周囲の草むらが弾けていたと松本さんに話している。

これは中佐機の残弾の誘爆ではなく、敵の射撃によるものだった。このことは、後になって気づいたと。そのときは何も考えず恐怖も感じておられない。

「胴体下の脱出口の入口に中佐の頭を突っ込み、私の両腕と頭を中佐の腰の下に入れて持ち上げると、中佐の頭部を尾翼の方に向けて簡単に機体の中に入れることができた。」

敵弾が烈火の如く降り注ぐ環境で半身不随の負傷者を簡単に機内収容できるわけがない。これは深澤画伯の絵を眉唾で見ていた私の思いであったのだが、常に事実は想像の先をゆく。

「私は急いで脱出口を閉め、座席に飛び乗ってみて驚いた。

私の飛行機は無残にも傷だらけとなっていた。

風防の左側半分は吹き飛び計器板さえ左半分はなかった。

加えて座席の中にはガソリンがジャブジャブと流れ出していた。『これはスロットルを入れたら必ず火が着くに違いない。

よし、これで火達磨になって転がり果てれば2人とも捕虜になる気使いは先ずない』 」

飛行第1戦隊長の原田文男少佐は7/29 の、少佐自身の初出撃で、ソ連軍エースのラホフ中尉に撃墜され、落下傘降下したのち捕虜となり、翌年の捕虜交換で帰還したが、自決を強いられていたことは既に書いた。この自決の強要はまだ1年先のことだが、日本の兵士の最前線にある者の気分が伝わる。

この深澤画伯の、本物の絵を毎日見ていた明野修業時代が、私にあったことはこの物語の最初の頃に書いた。

その絵が原点にあったものだから、これまで混乱していたが、画伯は西原曹長とあの日、短時間インタビューし、そのまま画伯の頭の中で組み立てられた絵だ。

実際はどうだったか。

中佐は主輪の接地の感触を得て、主翼に立ち斜め前方に飛び出した。

その後機体は前方回転しているので、機速に行き足があるとすれば、中佐の倒れている位置は機体からかなり離れてしまう。

それも中佐に相対しているのは尾翼ではなく機首のはずだ。

だが中佐は尾翼の近傍に位置していた。

西原曹長は、飛行中に中佐機が炎上しつつ不時着し、前方に転覆し、中佐は飛び出し、右尾翼の下になったことを見ている。

これは中佐が主翼から飛び出すとき、主輪がとられて急減速しつつ、機体は前方に回転する。この急制動はジャンプしなくとも中佐を機体前方に放り投げるだろう。

だから中佐は自機がひっくり返り尾翼を前にした、その尾翼の下に入り込んだんだろうと思う。

西原機は、そんな状況で中佐の機体の左に軸線を外し着陸し、その中佐機の20m先に停止する。

西原機の後方20mに中佐機の尾翼がある。

中佐機の機首は尾翼のさらに遠端である。しかも中佐は尾翼の下に居ることが予めわかっていた。

膝を没する草原の中で中佐の捜索が必要であれば、なお生還の見込みはなかった。

戦車などせっまてくる環境などではないとの思い込みは私の不覚。

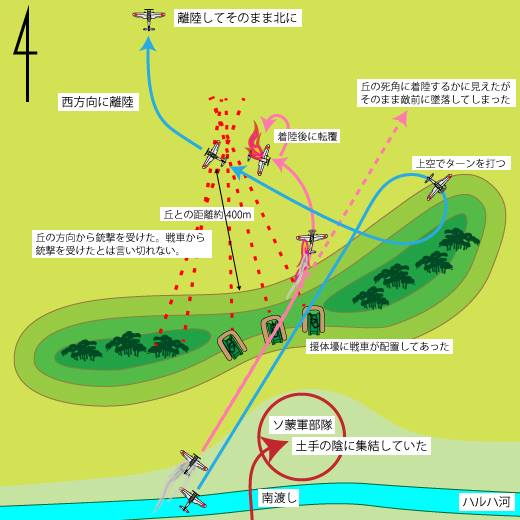

2機の97戦は敵戦車の掩体壕を超越して着陸している。

そして掩体壕の両翼の丘には敵歩兵の塹壕がある。

敵は西原機の左から左後方であり、転覆した中佐機の左主翼方向である。左右はあくまでパイロットの着座を基準とする。敵までの距離は400m。

敵は西原機の着陸を認め、戦車に前進して西原機の処置を命じたのだと思う。

戦車は前方警戒用の掩体壕の中にいるが、その後方にも戦車がいたようだ。だが後方の戦車に稜線を超えさせるには、時間がかかる。

多分、掩体壕の戦車を前進させたかと考えられる。ただ掩体壕からは前方にはでられない。後方に下がり、稜線を超越できる地形を探して前に出なければならに。

これが松村中佐と西原曹長の命を救った。

400mから戦闘機を目標に戦車が的を外すわけがない。掩体壕から射撃されていれば破壊されていただろう。

一方林の中に展開している歩兵だ。

私のM-1ライフルや64小銃での検定射撃は300mだった。

よく当たったがこの距離が限界だとも感じていた。

だから戦場での400mは現実問題としてギリギリのボーダーラインだ。

掩体壕から繰り出した戦車が迫っている。

松本さんはこの環境で深刻な有効弾を与えられなかったのは、彼等は走行射撃が基本でり、それを実践していたことによると推測されている。

草原といえ凹凸があり、松本さんの現地調査のときは、ジープにしがみついておる必要があったと云う。だから走行中に照準は無理だ、だが彼らは走行射撃を彼等は基本とし、それに忠実だった。停止射撃を試みていたら、戦車の400mに、なんの障害もない。

それからソ・モンゴル軍の戦車は来る日本軍の戦車戦にそなえ、全て徹甲弾を搭載していたらしい。榴弾でなくて幸いだった。

西原曹長が「風防の左側半分は吹き飛び計器板さえ左半分はなかった。加えて座席の中にはガソリンがジャブジャブと流れ出していた。」 と云うのは、そんなことによる。

|

|

| BT-5 45mm砲 | T-26 45mm砲 |

「ノモンハン空戦からの発想」目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/000kasukisns/002nomonhan/002nomonhan.htm

伽数奇の総合目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/kasukisns.htm