facebook_UP2018.07.15

伽数奇のFairy tale 002_16

facebook_UP2018.07.15

伽数奇のFairy tale 002_16

ノモンハン空戦からの発想

第16話 97戦脱出ハッチ

前回は不時着を敢行する飛行第24戦隊長松村黄次郎中佐機の状況や、不時着直前の敵情を、なぜ僚機の西原五郎曹長は細かく観察しえたのか、それは西原機が大きく左横滑りを余儀なくされたためであるとした。

「下半身にふきつける熱い炎に耐えかねて両足を方向ペダルから離して座席の近くに縮めながらも」不時着操作を続ける戦隊長。

既に高度は100mを切っている。

開傘で生還を期せる最低高度は300m、他に選択肢がないとする中佐の判断だ。

ビル火災に遭遇した人の話などを読むと、灼熱の炎が迫ってくると、高所であっても地面は直ぐ近くに見え、飛び降りたら助かると思ってしまうそうだ。

そんな環境で人は常識が麻痺してしまうのだろうが、中佐は飛び出さなかった。それは競争試作機審査の飛行試験中におけるコクピット火災の経験(この時も高度が低く落下傘降下は断念している)が、戦場の緊急事態にあってなお冷静な判断を可能にしたのだろう。

「紅蓮の炎に包まれて操縦桿を握る右の手は焼け焦げるように熱い。耐えるつもりであったが、それでも2度だけ、私は手を離した。するとその度に、飛行機はがくっと機首を下げ墜落状態になろうとする。私は慌てて、灼熱した操縦桿を握りしめ、炎のなかで必死の操縦を続けた。」

中佐が2度目に操縦桿から手を放したときの状況を西原曹長は、

「その時、突然、松村中佐機は急激に機首を下げ、左へ約45度方向を変え、小松の林がある砂丘の前の平地に向って着陸姿勢に入って行った。

フラップを下げ右側に従いていた私は、この時、隊長機の後方に着陸するため右急旋回を打った。

その旋回中、大きく尾翼を起こし紅蓮の炎に包まれながら転覆する松村中佐機が視界をかすめ」たのだった、と書いている。

火災で操縦桿が文字どおり火の玉のように熱かった。

不時着のためフラップも降ろした。最適滑空の速度から減速もした。

これは以前までの機体の空力的な釣り合い状態から大きく離れてをり、釣り合いを維持させるためには、手足に舵圧を加え続ける必要がある。

熱くて手足を操縦装置から放してしまった。

中佐機はこのとき、それまでの中佐の操縦から解放され、元々の釣り合いに戻ろうとする。それが急激な頭下げであり急激な左旋回だった。

この最後の急旋回は敵眼敵火の正面への不時着を強要するものであった。

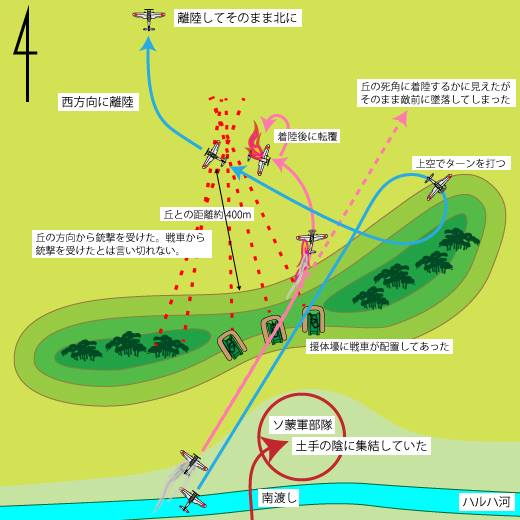

上のイラストは松本さんが3度の現地調査と、関係者からの聞き取りを経て描いた、4回目の状況図だ。

ハルハ河を対地200mで通過した。松本さんの大叔父、僚機の西原曹長は戦隊長の前に出てしまおうとするのを、左に20度ほどバンクをとり、右足を踏んで、左横滑りしつつ2番機位置をキープする。

高度はどんどん失われていく。渡河を終わったソ・モンゴル軍の戦車やトラックの大部隊。呆然と上空の2機を見上げる濃緑の軍服。

河北側の土手の上稜線に戦車壕に配置された戦車が数両、北側を警戒している。

ここで曹長は右に1旋回して着陸しているし、最低でもここでは50mの高度はほしいから、通過したハルハ河から1kmほどの距離のはずだ。

それがあろうことか中佐のフラップ下げで機体に火が付いた。そのまま前方に滑り込んでくれた敵前敵火を辛うじて免れるのだが。

だが中佐は操縦桿が熱すぎて2度手を放してしまった。それが左降下旋回を生じさせ、敵前への不時着となってしまた。

中佐は再び操縦桿を握り機首を起こしてゆく。

そして接地後の脱出に備えて座席の縛帯を外し、この行為は基本的に賛成できないが、この選択をしていなければ中佐は機体に縛られたまま焼死したであろう。

「接地姿勢をとるため操縦桿を引いた。

そうして機首を起こして、速度が低下してくると、今まで下半身をおおっていた炎は、私の上体までも包んでしまった。

着陸操作のため、懸命に凝視していた地面は炎にさえぎられて見えなくなり、私はその中で窒息しそうになった。

炎の熱さと息苦しさで、無我夢中ながらも、私は微かに車輪の接地した衝撃を感じた。

同時に座席に立ち上がって、翼の上に飛び出すと、プロペラにも叩かれず、尾翼にも衝突しないように斜前方、翼の前をめがけて身を投げた。」 と中佐の手記。

機体を滑らせながら中佐機に追随していた西原曹長は、中佐の急激な降下左旋回についてゆくのは危険であると判断し、中佐機の近傍に着陸するため右急旋回を打つ。

そのとき中佐機は「大きく尾翼を起こし紅蓮の炎に包まれながら転覆」するのを曹長は視認している。

曹長はそのまま右に旋回を継続させ、炎上する機体が中佐の上に覆い被さるように転覆し、右水平尾翼の下に落下傘ベルトの背中を見せて倒れているのを見ながら、態勢をととのえ着陸し、中佐機接地点の左前方20mに停止した。

刻々と切り替わる、それも敵の勢力圏でこのような精度の高い強行着陸の成功は、曹長の高い技量によるところ大なるものがある。

飛行機は接地時には操縦桿を腹まで引き切る。特に尾輪式機では着陸滑走中もそうしておく必要がある。不整地ではなおさらだ。

それが中佐は接地の感触と同時に機外に飛び出している。機体が天地を逆にして前方回転して転覆するのは必然でもある。

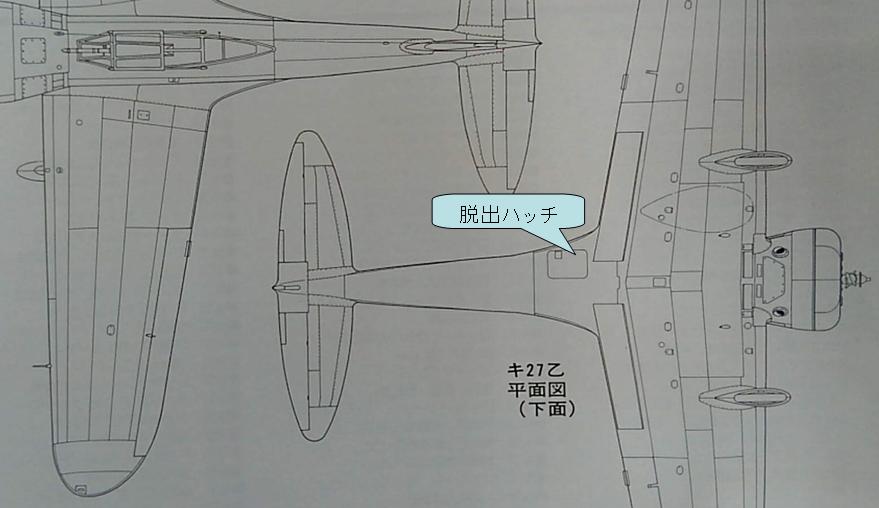

97戦はパーキングブレーキはないであろう。機体停止後飛び出した西原曹長機が前方に転がり進まなかったのは膝までの草地であったおかげだ。曹長は空中で見ていたので中佐捜索の必要がなかった。曹長は先ず降機後自機の腹下に潜り込み脱出ハッチを開放する。

いや97戦にそんなハッチがあったなど、このことを追いかけることになった松本さんとお会いするまで、つゆぞ知らなかった。

だからこそ、この物語は戦意高揚のために脚色されていたんだと勝手に想像していた。

だいたい敵戦車が迫り、それらの敵弾を浴びつつ、狭い戦闘機に負傷し意識のない上官を、どのように収容するのか。だから敵の遠い戦場で十分時間の余裕がある環境だと思っていた。

97戦の図面を見て脱出ハッチを発見したときは飛び上がって驚いた。

いやその前に松本さんからそのことを教えられて驚愕した。

それでも疑問だらけで図面を見たときには心底驚いたのだった。大陸の大平原での運用を前提にして計画されていたのだろうか。

実は重心位置は飛行機の縦の操縦性と安定性に直接影響する重要なファクターだ。

昔の飛行機は翼の前後の長さ、翼弦長の前から1/3程のところに重心を合わせている。

これより重心を前にもっていくと、どっしりと安定するが舵の効きは鈍重となってくる。

反対に重心を後ろにすると、ふわふわした感触になり腰が定まらなくなってくる。そしてこのとき縦の操舵に対しては機敏に反応するようになる。

一般に重心の許容範囲の前方は、着陸時の上げ舵が不足しないように、後方の許容範囲はパイロットの意図より機体が跳ね安定が損なわれないよな範囲に設定されている。

97戦ではこのハッチから2名まで収容できるよう設計されていた。

ただこれでは地点間飛行がやっとだったろう。

こんなことがあった、97戦の泥濘地での離陸。機首を思う方向にむけられなかった。そこで地上の整備員が水平尾翼の前に位置し、尾部を振り回頭を手伝った。

ほっとしたのだろうパイロットはそのままパワーを入れ離陸してしまった。整備員は尾翼にしがみついていた。異変に気づき着陸して整備員は助かった。劣悪な縦安定の不良にパイロットは吃驚しただろうが、整備員の恐怖には比べるむきもない。

英国スピットファイアもまた水平尾翼にWAFを同乗飛行させた

こんな笑い話は英国のスピットファイアにもあった。尾翼を抑えていたのは女性兵士だった。同じような事態で離陸してしまった。こっちの方は無線電話がいつも機能している。パイロットはタワーに操縦性が変だと緊急事態を告げる。双眼鏡で事態を確認したタワーは静かに旋回して着陸することのみを促した。着陸後パイロットは飛行フォーム(飛行日誌)を女性兵士にさしだし、飛行時間5分を付けておけと云ったとか。

97戦のハッチを脱出ハッチと呼称するのは違うと思った。戦場救助ハッチではないかと。そして重心限界を抑えて予め計画していたことは慧眼であると思う。また深澤画伯の絵が単なる戦意高揚と決めつけていたことを恥じるのだ。

後に松本さんから情報が入った。着陸時、機体が前に突んのめって前転し腹を上に向けて擱座することはよくあることで、そんなときの脱出口であるらしい。そのため機体の中から開けるのは容易だが、外から開けるには取っ手のカバーを外す必要があり、ワンタッチではできないそうだ。

ノモンハンの草原に滑り込んだ西原曹長の機体。曹長が機外に飛び出て機体下部に取りついたとき、そのカバーは既に外れており、時間短縮に好都合であったらしい。不運と幸運はすぐ近くにいる。

「ノモンハン空戦からの発想」目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/000kasukisns/002nomonhan/002nomonhan.htm

伽数奇の総合目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/kasukisns.htm