facebook_UP2018.07.01

�������Fairy tale 002_14

facebook_UP2018.07.01

�������Fairy tale 002_14

�m�����n����킩��̔��z�@

��14�b�@�R�N�s�b�g�Ђ���̕s��������Ƌ@�O�E�o

�@��s��24��������������Y������97���퓬�@�́A�n���n�͂����x200���ʼnz���A�s�������s�̂��ߍ��x100���قǂŃt���b�v���~�낵�A����Ɠ����ɃR�N�s�b�g�ЂƂȂ�B

�@�u�����P�~������ɂ�300m�̍��x���K�v���B�w�܂��A������ȁx�S�̒��ł͎����͂��������B���ɂ͋Ђ͎n�߂Ăł͂Ȃ������B�v

�@�����͂���4�N�O�ɂ��R�N�s�b�g�Ђ��o�����Ă���B

�@�V�����퓬�@�̐R���Œ������O�̐��ɁA��͂�R�k�����K�\�����Ɉ������B

�@4�N�O�Ƃ͏��a10�N�����痤�R�퓬�@�̐V�K�J���́A���a9�N�x��������̃L10�A�L11�A�L18�̃R���y���s���A��9�N��12���ɂ̓L27�A�L28�A�L33�̋������삪�A��͂蒆���A���A�O�H�Ɏ�����A�����͏��a10�N�ɂ͂������ł���̂ŁA�������R�������܂��ɐ��ɈႢ�Ȃ��B

�@���������̐R�����̉Ў��̂����Ŗ����A�����_�C�u�����Ȃǂł̋�����A�X�s�������Ńt���b�g�X�s���Ɋׂ�ł����A���X�ő����̐l�������ċ@�̂������Ă���B

|

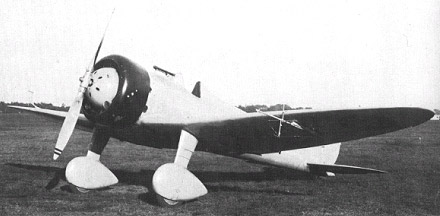

�L10 ���q��@�@95���퓬�@�Ƃ��č̗p | |

| �S�� | 7.55m | |

| �S�� | 10.02m | |

| �嗃�ʐ� | 23.0m^2 | |

| ���d | 1360kg | |

| �S���d�� | 1740kg | |

| ���� | 800�n�� ����V�^12�C�� | |

| �ő呬�x | 400km/h | |

| ���p�㏸���x | 11300m | |

| �q������ | 1100km | |

| ���� | 7.7mm�@�֏e�~2 | |

|

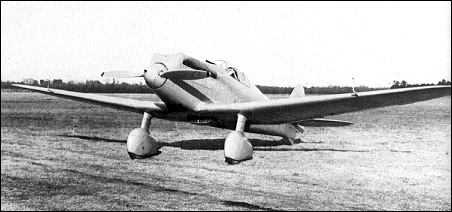

�L11�@������s�@�@�s�̗p | |

| �S�� | 6.89m | |

| �S�� | 10.89m | |

| �嗃�ʐ� | 19.1m^2 | |

| ���d | 1269kg | |

| �S���d�� | 1560kg | |

| ���� | 550�n�� ���9�C�� | |

| �ő呬�x | 402km/h | |

| ���p�㏸���x | ||

| �q������ | �؋� 2.5���� | |

| ���� | 7.7mm�@�֏e�~2 | |

|

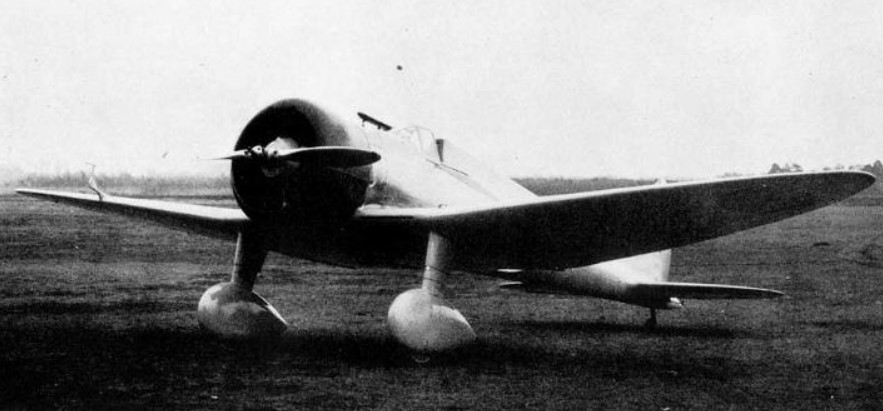

�L18�@�O�H�d�H�Ɓ@�C�R��9���P��̗��R�d�l�B�s�̗p | |

| �S�� | 7.65m | |

| �S�� | 11.00m | |

| �嗃�ʐ� | 17.8m^2 | |

| ���d | 1100kg | |

| �S���d�� | 1422kg | |

| ���� | 600�n�� ���9�C�� | |

| �ő呬�x | 444km/h | |

| ���p�㏸���x | ||

| �q������ | ||

| ���� | 7.7mm�@�֏e�~2 | |

25kg���e�~4�@�����\ |

�L27�@������s�@�@97���퓬�@ | |

| �S�� | 7.53m | |

| �S�� | 11.31m | |

| �嗃�ʐ� | 18.56m^2 | |

| ���d | 1110kg | |

| �S���d�� | 1790kg | |

| ���� | 610�n�� ���9�C�� | |

| �ő呬�x | 470km/h | |

| ���p�㏸���x | 1���Q�Q�T�O���@5000m�܂�5��22�b | |

| �q������ | 627km | |

| ���� | 7.7mm�@�֏e�~2 �g�s�e���e500�� | |

�y�䕐�v�Z�t��95�퓬�@�̌�p�@�Ƃ��ċ������� |

�L28 ���q��@�@�s�̗p | |

| �S�� | 7.90m | |

| �S�� | 12.00m | |

| �嗃�ʐ� | 19.0m^2 | |

| ���d | 1420kg | |

| �S���d�� | 1760kg | |

| ���� | 800�n�� ����V�^12�C�� | |

| �ő呬�x | 485km/h | |

| ���p�㏸���x | 1��1000�� | |

| �q������ | 1000km | |

| ���� | 7.7mm�@�֏e�~2 | |

|

�L33�́A�L18�̉��nj^�@�s�̗p | |

| �S�� | 7.54m | |

| �S�� | 11.00m | |

| �嗃�ʐ� | 16.0m^2 | |

| ���d | 1132kg | |

| �S���d�� | 1462kg | |

| ���� | 620�n�� ���9�C�� | |

| �ő呬�x | 475km/h | |

| ���p�㏸���x | ||

| �q������ | ||

| ���� | 7.7mm�@�֏e�~2 | |

�@�Z���Ԃɂ��ꂾ���̐퓬�@���J�������q��@�Ɣ����@�̃��[�J�[�B�����]���A��������R�B

�@��s�������Ƀ^���N��p�肩��R�����R�ꂾ����������A���������݂��甲���o���Ȃ��Ȃ�����B�}�~�������Ńt���b�^�[�⋭�x�s���ŗ����j����B����Ɍg����Ă���l�ْ̋����ƁA�j�ꂩ�Ԃ�Ɏ����������ɒǂ�����ł䂭�ߑs���B�D�G�Ȕ�s�@���J���������B��������˂Γ������O���ŋ���Ă��܂��B����ȑz���������Ɍg���l�X�����Ă����̂��낤�B

�@�����āA����ɂ́A�ߑs���Ɨ����ɁA���邢�Ί�Ɗ�]���܂��A�������Ă������Ƃ��낤�B����͋Z�p�̍Ő�[�ɐG��邱�Ƃ̂ł���m�I�D��S�ƁA����Ȏd������萋���ĂȂ関���ւ̊�]���A����̂�����B�p���h���̔��ɂ悤�₭�c�����Ƃ��ł����A���̊�]���B

|

�@���ʐ^�̃X���[�N�̓A�N���o�b�g�@�������Ȃ����X�s���̎c�e���B �@���̏�̕����͍��x�ቺ�̃s�b�`�����Ȃ����ƂɋC�Â����Ǝv���B���͂����͐��������݁i�t���b�g�X�s���j�ƌĂ��B���x�̉��̕��͕З��̂ݎ������ċ@���������ʏ�̃X�s�����B �@�A�N���o�b�g�@�����炱���������@���ł���A�����łȂ��@�̂�����ɓ����Ă��܂��ƁA�������甲���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�B�����邽�߂ɂ͔����ɁA���ɐ��������ƕ����ǂɓ����i�O�i��������̑��C���j���K�v�Ȃ̂����A���ꂪ�Ȃ���ԂȂ̂ŁA�X�s�����~�߂�ǂ������Ȃ��̂��B �@����̔�s�����ł́A���̑O�ɊJ���p�̃V�~�����[�^�[�Ŕ������A�قڐ��m�ɕ����邵�B����ł��댯�����m�ł̎��n�����ł́A�X�s���p�̃h���b�O�V���[�g������Ȃǂ���B |

�@��̎ʐ^�̐������������A�G���W���r�C�m�Y���㕔�Ɏ��t����ꂽ���̒��ɁA�@����������Ȃ����ԂɊJ���A�p�̃��J�o���[�V���[�g���i�[����Ă���B

�@�܂�����̍q��@�ł͐v�}�~�����x�͐v�̑O��ŋؓ�������A���ۂɎ����ł�������ɂ����B���������ɍs���܂ł͒n��ł̉d�����₻�̓������ł̓��I�����Ȃǂ̃V�~�����[�V�����������Ȃ��A��s�����ł͒����ɂ��̗̈�܂ł��J���Ă䂭�B��������Ɏ���܂ł̊e�\�����ʂȂǂɂ�����d�Ȃǂ��v�͈̔͂Ȃ̂��A�Ȃǂ̌������o�čs����B

�@�@�̊e���Ɏ��t����ꂽ�A�X�g���C���Q�[�W�̓d�C��R�̕ω��ɂ��c�̑���ŁA�����̉d���킩��̂��B�����@�ɂ͂���ȃQ�[�W�����菄�炳��Ă���B���̎���ł́A���̂������ɏd�v�ȏ\���̃f�[�^���A��s���Ƀ��A���^�C���Ŏ����������Ń��j�^�[�ł����B

�@�����ŋ@��̃e�X�g�p�C���b�g�́A�������̃G���W�j�A�ƁA��b��������i�߂�B

�@�@��ł܂��܂�������Ɣ��f���Ă��Ă��A�n�ォ��~�߂�Ǝw����������A�@��ł����ʖڂ��낤�Ɗ����Ă��A�n��ł͂����ƍs����Ɣ��f���Ă���A���̂܂���������ɐi�߂���B�����͎����̈��S�ƌ����Ɋ�^�����B

�@���a�O���̔�s�����]���҂ɂ͐����̊����낤�B

|

�@�@�̂̏����ꍏ�m�郊�A���^�C�����j�^�[�p�̃f�[�^�����N�A���e�i�B �@��O�ł͓��@�\�����������@���Ԃ������ɂ͎g����B |

|

�@�m�����n���Ŋ�ʉΏ����A��ɂ͉F�s�{��s�w�Z�Z���Ŕs��ƂȂ��������q�Y�����́A�Z������͑�тŁA91���퓬�@�R���̎�C�p�C���b�g�������B

�@�J���p�V�~�����[�^�[��R���s���[�^�̂Ȃ������́A��X�̌`�̗���ǂ�\�ߏ������Ă����A�œK�̑g�ݍ��킹�����n�Ɏ������B����Ȏ�@�Ɂu�ُ�Ȃ܂ł̔M�ӂŎ��g�v�͉̂�����т������ƁB

�@�R�����̕x�c�Z�肩�畷�����A���J���ӎ����A���̒����u���{���R����@����v�i�����[���l�Ёj�ɏ�����Ă���B����ȉߒ����o�Ď���@�͎��p�@�Ɉ���Ă�����

|

�L�ԍ�����O ������s�@ 91���퓬�@ | |

| �S�� | 7.22m | |

| �S�� | 11.00m | |

| �嗃�ʐ� | 20.0m^2 | |

| ���d | 1075kg | |

| �S���d�� | 1530kg | |

| ���� | 520�n�� ���9�C�� | |

| �ő呬�x | 320km/h | |

| ���p�㏸���x | 9000m | |

| �q������ | 700km(2���ԁj | |

| ���� | 7.7mm�@�֏e�~2 | |

�@���������̂��Ƃ�FB�ɏ������Ƃ��AFBF��Takahiro Ohki����R�����g�Ƌ��ɉ��������̂��Ƃ��V���������Ă����������B

.jpg)

�@������{�a���́A���呲�ƌ�q�ȂɈٓ����A�q��{�����畔�����A��51�q��t�c�Q�d�����C����A���͌��E�Ǖ����o�A������w�ōq��H�w���w��Ă���B

�@�����F�s�{��s�w�Z�Z���̉����卲���A���拳����I�����a���ɑ��A��s��̋��������i�u���[�t�B���O�j�J�̌i�����B�a��������Z���������s���̎p���Ŗ͌^�@�������Ă���B

�@�Ώ��̍����}�t���[�͊O����Ȃ������ƕ����y�т܂��B

�@�t�H�[�N�����h�����ʼnp�����q���]�R�����Ƃ��A�܂����v�������Ƃ�����B���̎���͓��{�ł������������B�@

�@�V�����퓬�@�̐R���������A������т́A�m�����n���̎��Ɠ������A�����̂��߂̍ŏI����ŋ@���ɘR��o���R���ɉ��t�����̂������B

�@�����@�̔R���n������R�����R��Ă���B����Ȍn���̘R�k�`�F�b�N�����܂܂Ȃ�ʃX�P�W���[���B����ɂ��Ă������͍����K�X���̏����ɓK�����Ă��܂��̂��B

| �u���͎���ʂɂӂ����鉊�̔M���ɑς����˂Ďv�킸�A�����P�~���̂��߂ɍ��ȃx���g���O�����B �@�����āA�����~�����悤�Ɛ^��������ƍ��x�͂�������100�����������B �@�����P�~���������Ȃ�Ί��S�ɊJ���܂łɎ��̐g�̂͒n�ʂɑł������ďI�邾�낤�B �@���Ƃ������͏Ă�������Ă��A��s��ɒ���������O�ɕ��@�͂Ȃ��̂��B �@���͔��܂��͂߂�����Ŋ���W���A�ӂ����鍂�M�̃K�\�����̉��ɂ��Ԃ��Ȃ���A����̒ʂ��s��ɒ��������B �@���n��A���炭�������āA�]���̊댯�Ȃ��ƔF�߂����A�@�O�ɔ�яo�����B��s�@�͉��サ������ǂ��A���͊�ʂɌy�����������������ŏ��������̂ł������B�v |

���āA�����̓m�����n���B���x��100m���s������ڎw���Ă����B�����f�W���u�ł������낤�B

| �u�Ƃ����ɂS�N�O�̖`�����v���o�������́A�����g�ɂӂ�����M�����ɑς����˂ė���������y�_�����痣���č��Ȃ̋߂��ɏk�߂Ȃ�����A�����P�E�o�����悤�ȂǂƂ͎v���Ă݂Ȃ������B �@���Ƃ��A���藼���͏Ă��ł��悤�Ƃ��A���̂܂܉ΒB���ƂȂ��Ē���������d���͂Ȃ����̂Ɗo������߂��B �@�������A�g�@�̉��ɕ�܂�đ��c��������E�̎�͏Ă��ł���悤�ɔM���B �@�ς������ł��������A����ł��Q�x�����A���͎�𗣂����B����Ƃ��̓x�ɁA��s�@�͂������Ƌ@��������ė���ԂɂȂ낤�Ƃ���B �@���͍Q�ĂāA�ܔM�������c�������肵�߁A���̂Ȃ��ŕK���̑��c�𑱂����B �@�������A���̊Ԃɂ�������̒E�o���l���č��ȃx���g���͂������Ƃ͖Y��Ȃ������B �@�n�ʂɋ߂Â��ɏ]���āA�ڒn�p�����Ƃ邽�ߑ��c�����������B �@�������ċ@����N�����āA���x���ቺ���Ă���ƁA���܂ʼn����g���������Ă������́A���̏�̂܂ł����ł��܂����B �@��������̂��߁A�����ɋÎ����Ă����n�ʂ͉��ɂ��������Č����Ȃ��Ȃ�A���͂��̒��Œ����������ɂȂ����B���̔M���Ƒ��ꂵ���ŁA���䖲���Ȃ�����A���͔����Ɏԗւ̐ڒn�����Ռ����������B �@�����ɍ��Ȃɗ����オ���āA���̏�ɔ�яo���ƁA�v���y���ɂ��@���ꂸ�A�����ɂ��Փ˂��Ȃ��悤�ɎΑO���A���̑O���߂����Đg�𓊂����B�v |

�@�s�����ɂ����č��ȃx���g���A�@�̂��n�ʂɒ����܂��ɁA�O���Ƃ����I���������邱�Ƃ́A���̏���������̎�L��ǂނ܂ŁA�z���������Ƃ��Ȃ������B

�@�Ăю����������B

�@���a56�N8��10���A�������g��ł������㎩�q����LR-1���A�X�s����ԂʼnF�s�{��s��̋ߖT�ɒė������B

�@���̎��̂ɂ��ẮA�����̗��㖋���ĕ������̌��ɏ����ꂽ�A���喼�_������������Y����̒����u��s�̐_���v�i�u�k�Ёj�ɏڂ������A���͈̔͂ŕt���������B

�@����LR-1�ւ̋@��]���w���Ƃ��āA3��ڍŌ㕔��3�l�|���̉E���Ȃɒ������Ă����B

�@�X�s���ɂȂ�O�A�X�s���͖Ƃ�Ȃ��i�K�Ɋׂ������Ƃ����������B

�@���X�s���Œn�ʂɌ��˂��Ď��ʂƎv�����B

�@�������ɐ_������̂Ȃ�A����ɔw�������������Ȃ��A�Ƃ��v�����B

�@�����̎��̗���v�������ׂ��B���ȃx���g�������ɗ͈�t���ߕt�����i�Ή����uO-1-1�j�B

�@���̏Ռ��̑����͍��ȃx���g����g�̂ɓ`�B����B�g�̂ɂƂ��Ă���͒��}�u���[�L�ł���A�}�����̔���p�Ƃ��Ă̐g�̂̊����͍͂��ȃx���g�Ɏx������B

�@���̏Ռ��G�l���M�[�́A�u1/2�~�g�̂̎��ʁi���j�~���x�i���j�ׂ̂���v�ł���A�̏d�͕ς����Ȃ����A�Ռ����x�͕ς�����B���ȃx���g�Ɛg�̂̊Ԍ����[���ł���Ȃ�A�����̕����͌����邱�Ƃ��ł���B

�@���ɍq��w�����b�g���B������ė��̏Ռ��œ�������O�ꂽ�瓪��ی삵�Ȃ��B

�@�w�����b�g�̊{�o���h�iChin Lock�j����ߒ����B

�@������Chin Lock�͑����琻�я�̃x���g�ŁA�ߐڂ���2�̌��ɔg��ɂƂ����āA���̖��C�ŌŒ��}��㕨�������B

�@��{�I�ɂ�������߂�ɂ͗͂Ǝ��Ԃ�������̂����A�����̂��̂͂������̂悤�Ɏd�t���Ă������B�����炻�̔�̒[���Ɏ��L�����Ԃ����ŁA�m���ȁA�܂�{�Ƃ̊Ԍ����[���Ƃ���ْ����ł����i�Ή����uO-1-2�j�B

�@�����ė��藼�����V��ł���B

�@���̎��\�z�ǂ���A���X�s���ɓ������B���x��150���B

�@���R�Ō�̏Ռ��͍��Ɋ|����B

�@���藼��������ɑR���ׂ��������B

�@�����A���r�����ׂ̋�Ȃ������㕔���ԐȂ̔w������㕔�Ɋ����t���i�Ή����uO-1-3�j�A�E�r���E���O���ɐ��炵����ŁA���ȃV�[�g�̉�������A������ɕ����グ��悤�ɗ͂���ꂽ�i�Ή����uO-1-4�j�B��������͍L�������Ă���i�Ή����uO-1-5�j�B

�@�Ή����u�̑傫�Ȋ���iO-1�j�ɂ�5�̋�̓I�s�����������B�����̑�12�b�ŁA

�u�H��͎��q������A�������y����A�s�����N�����Ƃ����̕��@�����Ȃ��Ƃ��R�Ă͍l����ƒb�����Ă����B�����Ĕ�r���čŗǂ̈Ă����S���āA������ׂ��B�s�����j�̈ďo�ƗA���̌��S�Ƃ���Ɋ�Â���̉��ł���B�v

�@�Ə������B3�Ă��B��̑傫������O-1�́uO�v�́A���s�\�Ȏ����̂Ƃ�ׂ��s�����j��1�ł���AOption�̗����B���ROption�ɂ͂���2�������B

�@0-2�͉������Ȃ��B

�@���̔�s�@�̂��̂悤�Ȏ��̂ł͉ߋ��ɐ����҂͂��Ȃ������B�����炻�̎����A���������l���Ɋ��ӂ��đ҂ƁA�����Option�������B

�@O-3�́AO-1�̍��̑ΏՌ��̈ʂƔ��́A�Ԏq���M�����Ȃ��Ռ����Ƃ��Ȃ����̂��琶�҂���悤�ɁA�g�̗̂͂������đς��悤�Ƃ�����̂��B

�@����O-1���̗p�A���S���Ď��s�Ɉڂ����̂����A�ŗǂ�Option��I�Ԃ��߂́A��r�̗v���Ƃ��āu�����̕ی�v���ł��d�v�Ƃ����B

�@�S�Ă̏���Ռ��͍��Ɋ|����Ɨ\�z�ł����B���̓����͌�������Ȃ̌㕔�����ȃV�[�g�ɑł����邾�낤�B���̏Ռ��𗼎藼���ŕ��U����}�����̂������B

�@150������̃X�s���ɓ��钼�O�A�E�O�Ȃɂ����������@���́A�����x�����Ȃ��i���i��s�̌p�����ł��Ȃ��Ȃ����Д��̏�@�́A���̂悤�ȏꍇ�X�s���ɓ���j���Ƃ����A�G���W���ւ̔R���������Ւf���A�@��]�����C�҂̍��鍶�Ȃ̂���ɍ��ɂ���A�d�C�̃}�X�^�[�X�C�b�`���w���̐g�̂ɕ����킳��悤�ɂ��Đ��Ă��ꂽ�B���̂��ƂƉĂł���R�����x�ƈ��Ή\���x�Ƃ̑傫�ȗ��u�́i��13�b�̓Y�t�ʐ^�Q�Ɓj�A���̋@�̔��������h���ł��ꂽ�B

�@�㕔���ɒ������Ă����@�t���͍��ȃx���g���ɂ������B���܂��Ƀw�����b�g��Chin Lock���B�ނ̍��ȃx���g�����ȂɌ������Ă���{���g�͔j�f���A�ނ͋@�O�ɕ��肾����A�����Ƀw�����b�g������Ă���B�������݂����Ƃ��̃x���g�Ɋ|����d�̑傫����������ł��낤�B���łȂ��畠���ɂ�����d�͍����łȂ���Ȃ�Ȃ��B���ŎƂ߁A�����⒰�Ԗ���j���炵�炭�͂Ƃ������A�����͓�����낤�B

�@�@�t���Ƀx���g����߂�Ɠ`����悩�����Ɖ���ނ̂����A���͋@�̏�Ԃ��C���^�[�R���̂Ȃ���ԂŁA�Ȃ��ړ����ċ����@���ɓ`������ŁA�����ۖ̕����u���u�����B�@�t���ɓ`���邢�Ƃ܂��Ȃ������B�������Ƃ��Ă��|����ŏ���������͂Ȃ������B�����ɂƂ��Ă�O-2�͖��͓I�ł��������B���̊��ɋy��ŏ㊯�����A���Ȃ琁�����Ă��炢���������Ƃ��v�������낤�B���͓`�����Ȃ������B

�@�Ƃ���������������Ɖ��̐ڋ߂����ă^�C�~���O���͂���A���g�̗͂����߂��B

�@���̉Ƃ͂ǂ�������ł���܂��悤�ɁB

�@�����A�Ȃ�Ďア�Ռ��A���̏u�ԍ��̍��ȃV�[�g�ɂǂ��ƕ���A�������瓪���������ŏ��������オ�����Ƃ���Őꂽ�B

�@�ɂ����y�����Ȃ��B�����ȃN���X�^���F�̈Í��̖����玩���̈ӎ��𒊏o�ł����ԂƂȂ����B�f�J���g�ł͂Ȃ����A��z���̂ɉ䂠��A�Ɖ]���ł͂Ȃ����B���̌����������ł��Ȃ��B

�@���������ȃN���X�^���F�̈Í��ɂ���B

�@�����ŌĂт�����ꂽ�B

�@���͐q�˂��B�����͉������ƁB

�@���̎҂́A�F�s�{�̐��{���Ɖ]���B�Ⴄ�A�������̂́A���������A���������A�������̂����B�ł�����ŁA���������ɂ��邱�Ƃ����������B���̎҂͏��h�̋~�������������B���̍��ȃx���g�ƃw�����b�g�̊O�������Ă����̂������B

�@���̂��������Ԃ������������A���g�̓w�͂����āA����Ɩڂ������邱�Ƃ��ł����B

�@LR-1�̒n��p���͑�ϒႢ���A�����ƒႩ�����B

�@�n�ׂ��ɓ��̂��A���ڂւ��荞��Ԃ��B

�@����ً̋}�ԗ��̌������ɂ���A�����̐l�B����������f���Ă���B

�@���͎嗃�̌㌅��݂��Ă���A���̂̍ł������ȋ��x�����o�[�̘g�̒��Ɉʒu���Ă����̂������B

�@�����@�̑O�������͔����ׂ�Ă����B���̒���4�l������͂����B�ׂɂ����@�t���͂ǂ��Ȃ������B

�@�u�ԋ���Ȑg�̑S�̂���̋�ɂ��ꋓ�ɘA���I�ɏP���Ă����B

�@�������ł��邱�Ƃ́A�ċz���Ă���炵�����ƁA�ڂ��J���߂ł��邱�ƁA�����ċ���ȑS�g�̒ɂ݁A�ς����Ȃ��ɂ݂ɑς��邱�ƁA����Ȃ��Ƃ����Ȃ������B

�@�����A�����邱�Ƃ͋ꂵ�݂Ȃ̂��A���̂Ȃ��̎d���킹�́A�Ȃ�ƋM�d�Ȃ��ƂȂ낤�B

�@����Ȃ��Ƃ�z���Ȃ���A��ċz��ċz�����̎��Ԃ����z���Ȃ���A�Ŋ��̕a�@�܂ʼn^�ꂽ�B

�@���O�r���y�э���r�����܁A�E���ߒE�P�y�є������܁A12���ň������܁A�����������X�A�v�Z�ǂ���̏Ռ��̕��U�������Ƃ������B

�@���̍q��w�����b�g�͂������Ɖ��Ă����B�w�����b�g�͓K�x�ȋ��x���d�v�炵���B��v������ƃw�����b�g�͉��Ȃ��āA��ɔ]�݂��������炵���B���{���̃w�����b�g�ł悩�����ƁB

�@������x��т����Ƒz�����B�삯�t���Ă��ꂽ�ȂɁA�����]�����B�Ȃ͓��R�̔@���ǂ��Ɠ����Ă��ꂽ�B����͕��A�ւ̎����̗ƂƂȂ����B

�@�����̘b�Ɏ������߂����B

�����̐V���ʐ^����

�@��������������͐ڒn�O�ɍ��ȃx���g���O���Ă����B

�@��{�I�ɂ͂����Ă͂Ȃ�Ȃ����f�Ɏv���邪�A���ɕ�܂ꂽ�Ȃ��ŁA�ڒn�̊��G���Ɠ����ɋ@�O�ɔ�яo���Ă���B

�@�ǂ݂̂����҂������������ł́A�Ō�̍����I�ȏ��f���낤�B

�@�ŗǂ�Option��I������ɂ������āA�������r����v���̂����A�����d�����Č��߂邩�Ƃ������Ƃ��B

�@�x���g���O���Đڒn���ɑ傫�ȏՌ�������A�v��ɒ@�������E�o�s�\�ł������낤���A�Y��ɐڒn���Ă��x���g�ɍS������Ă���A����Ȃ鉊�Ɉ�u�E�o�s�\��������������Ȃ��B

�@�����͑�z�������c�ƁA���f��낵���������āA�������M��ڂ̂Ȃ��ł̍K�^�ɏ������A�@�O�ɐg�𓊂����̂������B

�@���@�̐��������͐�����ɒǐ����Ă���B

�u�m�����n����킩��̔��z�v�ڎ��ɂ��ǂ�

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/000kasukisns/002nomonhan/002nomonhan.htm

������̑����ڎ��ɂ��ǂ�

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/kasukisns.htm