facebook_UP2018.06.27

伽数奇のFairy tale 002_13

facebook_UP2018.06.27

伽数奇のFairy tale 002_13

ノモンハン空戦からの発想

第13話 戦隊長機高度100mでコクピット火災

Googleearthノモンハン地図へのリンク

↑このリンクは右クリックから別のタブを立ち上げたほうが参照が容易です。

尚、この地域にはバグがあるようでGoogleearth目次からその地点にはジャンプできません。

地図を直接動かし、また縮尺を変えて利用ください。

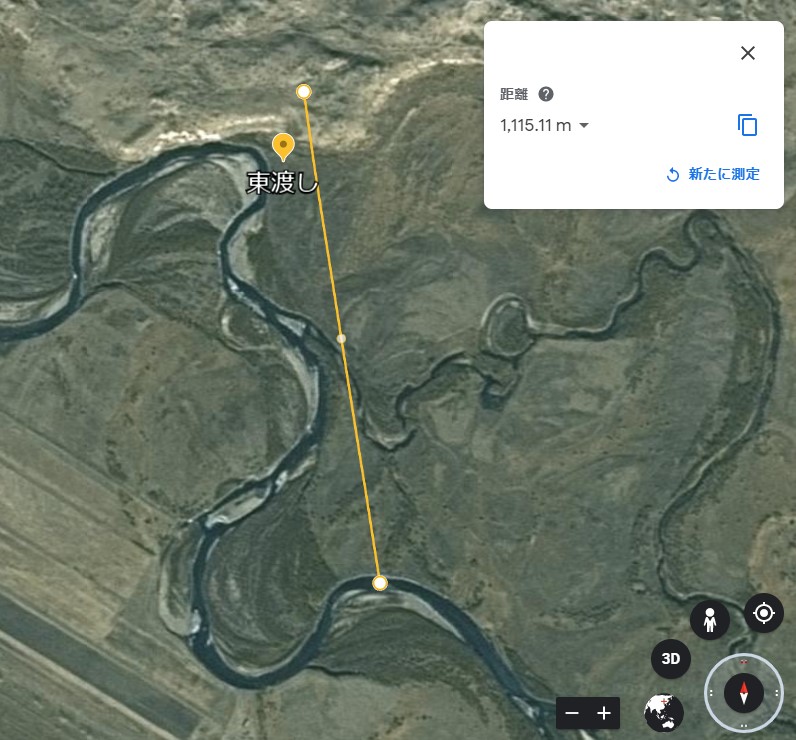

| 「ハルハ河に近づくに従って、私の飛行機はしだいに高度を失ってゆく。 それでもハルハ河を越える頃には。まだ200mの高度を保つことができた。 ハルハ河を越えた所は平坦な場所が少ないので、私は「東渡り」からノロ高地を包囲している敵地上部隊の方向に通じている通路・・といってもほんの草原の轍の痕跡があるばかりだが、その附近に不時着しようと決心した。 幸いその近くには敵の戦車の姿も見えない。横風ではあったが、今は高度の余裕もないので「東渡」の方向から通路にそって着陸しようと左旋回を行いながらフラップを降ろした」 |

飛行第24戦隊長松村黄次郎中佐の97式戦闘機は、高度200mほどでハルハ河を越えた。

あと1400m程滑空できる。そして「東渡」に向かう。

ハルハ河から不時着地点に向かうのだが、着陸のための旋回の記述はあるが、そこに至るまでに着陸適地選定のための旋回をした形跡は、中佐の手記からも戦隊長僚機の西原五郎曹長の手記からも確認できない。

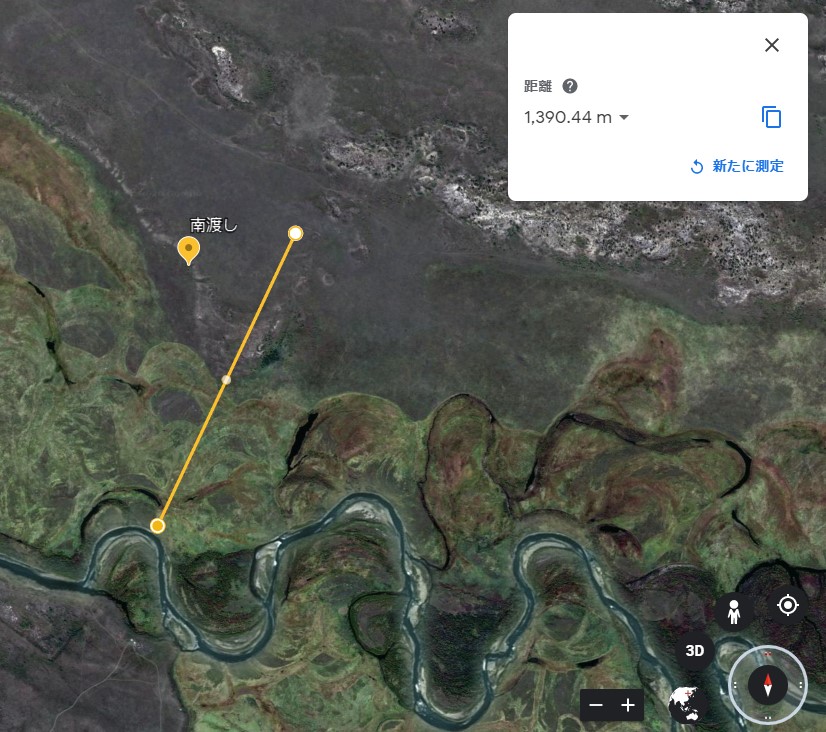

「東渡」と「南渡」はハルハ河北側の支流ホルステン川の渡河地点で、河床一杯に水位が広がることもあるし、Google Earthの写真のように枯れているときもある。

当時は胸の高さほどの水位であった。現地を3度踏査した松本さんから、そう教えていただいた。

東渡とハルハ河、最も近いところで数十mほどしかない。もっと南側でハルハ河を飛び越えた場合、しばらくハルハ河を左に見つつ平行に飛ばねばならない。

お二人の記述から、そのような滑空飛行は、どうも想像できないのだ。だがハルハ河を南の離れた地点までは上の写真のように11kmあるので、高度200mの滑空距離からは矛盾はない。

また「南渡」とハルハ河は1千数百mの距離にある。

そして西原曹長は、不時着地点は「南渡」だったと書いている。

後に二人はその地点について議論したそうだが、結論はでなかったと云う。

この議論にも決着をつけたいと、松本さんの現地行きへの衝動は募ったのだろう。

第12話で切迫した当事者としての中佐と、一歩下がった立場にいる曹長の、精神感作や思考に与える違いについて述べた。だから着陸地点についても想像することはできる。が、そのことは後にしよう。

| 「フラップをおろし終わった途端にパッという音がしたと思うと、座内席は一瞬のうちに真赤な炎に包まれてしまった。 噴出していたガソリンにとうとう引火したのだ。高度は100m、落下傘降下するには300mの高度が必要だ」 |

大和の3番艦として造艦された信濃は空母として世に出た。

竣工の10日後、東京湾を出て呉への移動航海中、潮岬沖数十km付近で魚雷攻撃を受け、たった4本の命中で大傾斜し、謎の大爆発を起こし沈没している。

急造艦で防水扉も完全に閉塞しないなど、種々の施設装備がまともに動かなかったらしい。

そんなことが魚雷4本で沈んだ原因なんだろう。

戦艦大和や武蔵は十数本から二十本ほどの魚雷と、さらに多くの爆弾に沈んだが、空母信濃は魚雷だけだ。

謎の大爆発について伝説がある。格納庫内にガスが充満し、排煙機を作動させた。その結果、その可燃性混合気は爆発に適した割合になってしまった、と云うのだ。あくまで伝説の話しではある。

空母「信濃」

燃料の教科書には、

「燃料の上に点火源を近づけると、瞬間的に引火することがある。この時、引火するかしないかは、適切な混合比の空気・燃料混合気があるか、ないかによって決まる。」とある。

私が陸上自衛隊航空学校宇都宮分校を卒業して八尾の飛行隊に配置されたころ、陸海軍の航空関係者がまわりにたくさんおられた。(今になって、あの頃、そんな諸先輩から、もっともっと話しを伺っておくべきだったと、反省しているのだが。)

その海軍出の整備班長が、消火器の取り扱いについての機会教育をしてくれたことがあった。

整備班長は水抜き瓶をもってこさせた。

燃料タンクは呼吸をする。そして燃料は水分を吸収する。その水分は燃料タンクのなかで、燃料と分離しタンクの底に溜まる。燃料はタンクの底から吸い上げてエンジンを運転させる。だからそれで運悪く墜落する例もあった。

だから燃料はドレンから抽出して水の有無を確認する。その抽出容器が水抜き瓶だ。

躾では帰投までは必ず、機体別に保管されていた。燃料管理が適切に行われていることの証明であり、機体の帰還ののち破棄される。

整備班長はその水抜き瓶の横で煙草に火をつけた。

そっ、そんな!そんなところでの火気は御法度であり、驚天動地の思いがした。

その上その火の付いた煙草を水抜き瓶の中に入れ、燃料の上の空気を掻き回す。

手袋もしないで素手で。

そして火の付いた先を燃料に入れた。

煙草の先端はジュツと音をたて、火玉は消えた。

そしてオイル皿に燃料を移し、でもそこでもマッチでは火が付かず、ウエスに燃料を染みこませ、それに火をつけ、その炎でやっとオイル皿に点火できた。

そして教育の目的であった消火器を使い消火した。

「引火点とは燃料油面上に点火源を走らせた場合に、燃料が瞬間的に引火するときの燃料温度である」。

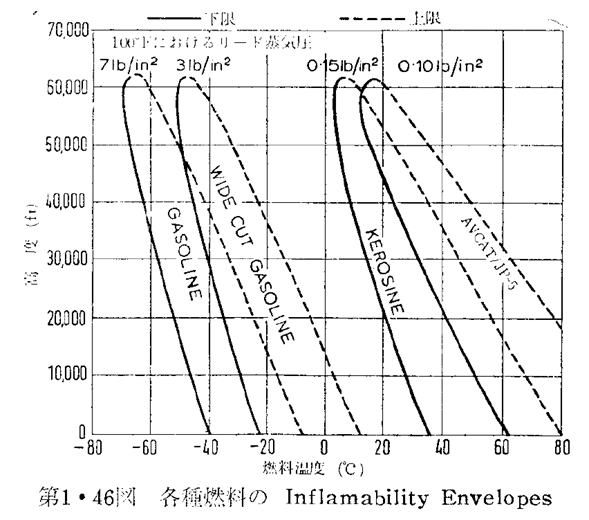

添付した燃焼可能包囲線は、日本航空整備協会の航空工学講座からだ。実線は最低の希混合比、破線は最高の濃混合比であり、この範囲外の燃料温度では引火しない。

ここでWide Cut Gasolineと云うのはJP-4で、主として軍用のジェットエンジン燃料として使われてきた。

海面上では燃料温度+12〜-23℃の間で引火する(但しグラフの読値で)。

DC-8やB-707が現役のころの話しだが、雷の嵐の空域で着陸順番待ちで数機がスタックしていた。スタックとは無線航空標識の上空で、1000ftの高度差で積み上げられるようにして、グルグルと旋回待機している状態を云う。

その何機にも落雷したのだが、その内の1機が爆発炎上して墜落した。

後の調査で翼内タンクのアース(ボンディングと云う)に問題があった。それは電位差を生じさせる。そして使用燃料はJP-4だった。

その電位差が最適の混合ガスにスパークしたか。

軍では空中再着火が容易なこの燃種を使っており、一部民間航空もそれを踏襲していた。だが民間の主流として、図ではKerosineと書かれたJP-1が使われていた。この事故以降JP-4を使うのは軍にとどまった。

その軍でも海軍は早くからより安全なJP-5が使われていた。今はもっと進化している。

(遅まきながら陸上自衛隊はJP-1に燃種を換装したようで、黒い排気を始動時にあげている。2020.05.02追記)

私事だが、八尾から善通寺駐屯地に、OH-6Jというヘリコプターで飛行した時のことだ。

このヘリコプターは前に2座席、後ろにも2座席の観測機だが、後部座席と床面の間に数十リットルの強化ゴム製の増槽が装備されていた。

八尾の出発前の飛行前点検で、増槽の満タンは確認した。飛行間増槽は使用しなかった。だが善通寺着陸後の点検では、増槽は空だった。

なんでもパッキンが不良で飛行中に全部抜けたらしい。

そんな位置の燃料が抜けたら、タンク直後の隔壁の後ろのエンジンルームと、小型のジェットエンジンと、そのジェットエグゾースト(排気口)をとおってしまう。よく火が付かなかったと背筋が凍ったが、着火していたら凍った背中も燃えていた。冬なら間違いなく死んでいただろう。30℃を超す暑い熱い夏のJP-4(Wide Cut Gasoline)。そんな思いで燃焼可能包囲線を見直したことだった。

後部座席の下部床面に置かれていた増槽。むき出しで簡単に脱着できた。

24戦隊長松村中佐は不時着陸のため機首を上げ速度を落とし、フラップを下げた。空気の流れが変わった。燃料と空気の引火に最適の混合比。敵の命中弾の中には当然曳光弾も含まれる。その貫通箇所付近では、火種がくすぶっていよう。

「フラップをおろし終わった途端にパッという音がしたと思うと、座内席は一瞬のうちに真赤な炎に包まれてしまった。」のだった。

「ノモンハン空戦からの発想」目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/000kasukisns/002nomonhan/002nomonhan.htm

伽数奇の総合目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/kasukisns.htm