facebook_UP2018.06.25

伽数奇のFairy tale 002_12

facebook_UP2018.06.25

伽数奇のFairy tale 002_12

ノモンハン空戦からの発想

第12話 再生成ったソ連空軍との初顔合わせ、そして不時着強行へ

ノモンハンはハルハ河の南20kmの上空、おそらくハルハ王府の北で会敵し、1機を撃墜直後に被弾した、飛行第24戦隊長松村黄次郎中佐は、傷ついた97式戦闘機を操ってスピンに入れ、そして徐々にスパイラル降下に移行させ、墜落を擬態して追尾する3機の敵を振り切った。ときに昭和14年8月4日の0840時頃と思われる。

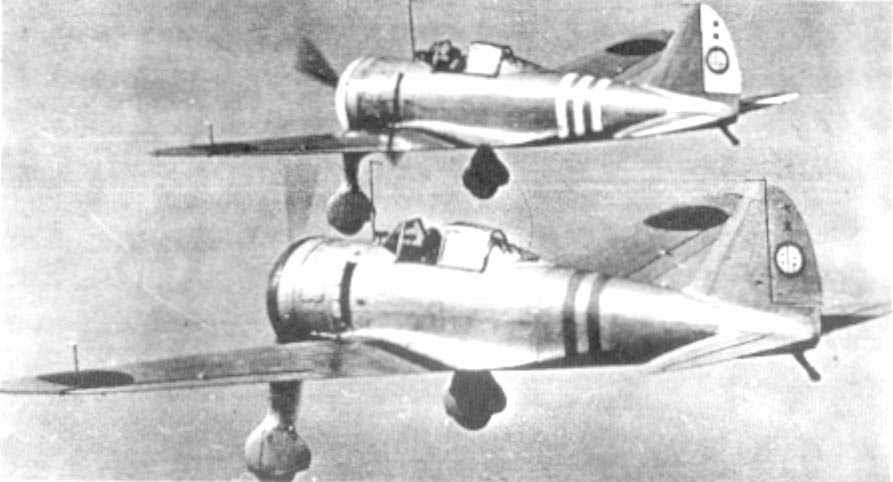

松村戦隊長は当初、戦隊より上空にいるI-16とI-15の15機編隊を認め攻撃を下令した。

戦隊は10機、下から突き上げてゆく。

それでも「今日の敵は大して優勢でもないから大丈夫」と書いている。だが「直下200m」を反航する「6機のI-16を発見」し、「よし、この敵の戦闘加入を阻止せねばならない」として、戦隊長は反転降下し、その先頭のI-16を攻撃したのだった。

それはリーダー機を狙えば、その後続機に撃たれてしまう。

何故に尻番機を狙わなかったのだろうか。

武将同士の一騎打ちの気概であっただろうか。土俵の外で四股を踏むと書いたのは、失礼ながらそんな思いもあった。個人(単機)の戦技もそうだが集団(編隊)の戦技もまた、いやすでに集団戦技こそ、もっと重要とされる時代だった。

このソ連機の現れかた、そしてI-16とI-15の混在、更にその戦法は、第6話「第1次ノモンハン空戦で苦戦したソ連軍の対抗手段」そのものの実践であることがよく分かる。

戦隊長が下方の敵に突撃中、戦隊長僚機の西原五郎曹長は、「上方より攻撃してくるI-16、4機と交戦していた。私が上方の敵の最後の1機の攻撃を回避していると」 と、曹長の手記にある。

これはソ連機は既に、小編隊毎の一撃離脱戦法に徹していることが強く推定できる。

そのとき西原曹長は「松村中佐機が、敵が火を吹くと同時に左キリモミに入るのを目撃した。この時の高度約4000m、モンゴル領内に20km程入った地点であった。」と記している。

西原曹長は戦隊長を追おうとするのだが、先ほどの4機の敵が繰り返し攻撃を仕掛けてきて、対応を余儀なくされる。だが4機は国境が近づいたとき、西原機の追尾を断念し離脱した。

.jpg) I-16

I-16

スピンからスパイラルに移行し加速降下して、戦闘圏を離れた松村戦隊長は、旋転を止め機首を引き起こす。このとき高度は2000m。ハルハ河方向に滑空させる。

「エンジン停止後の空中滑空の距離は高度の7倍だから、約14kmだ。しかし、すでにモンゴル領に深く入っているので、このまま空中滑空を続けたとしても、かろうじてハルハ河を越られるかどうか?というところだ。」

と松村中佐。旋転急降下しつつも北に向かっていた。

ハルハ河を国境とするのは満州国と日本の主張であり、ハルハ河 の北数kmの実質的な生活圏までとするのがモンゴル人民共和国とソ連の主張であり、その国境線付近での衝突がノモンハン事件となった。

もともと騎馬の放牧民に国境の概念は希薄なのだろうが、帝国主義時代の常識が覆ってゆく。

飛行機が発動機の出力を失って滑空するとき、揚力と抗力の比(揚抗比)が最大となる飛行姿勢で、つまりそのピッチ姿勢は速度を決めるので、その姿勢/速度であるとき最長の距離を飛翔することができる。97戦では高度の7倍を滑空できた。

西原曹長(松村中佐もだが)は後に航空自衛隊で若い自衛隊の戦闘機パイロットを育ててこられた。

西原五郎さんの自衛隊退官前の最終フライトは、そんな初期教育に使われたT-34だったと聞いた。T-34の操縦感覚や性能は97戦に似ていた、そんな感想を松本さんに伝えていた。T-34は高度の10.5倍を滑空できた。これは引込脚であること、そして可変ピッチプロペラであることが、97戦の7倍より優れている理由だ。

出っぱなしの固定脚の抵抗が大きいことは書いた。そして風車が強風でブーンと、撓りながら回るように、固定ピッチのプロペラは滑空時には大きな抵抗となる。こんなとき現代のプロペラをもったターボプロップ機などであれば、プロペラの角度を直角に立てて(フェザリングと云う)抗力を最少にする。

T-34はフェザリングはできないが、可変ピッチの作動限界までプロペラの角度(つまりピッチ)を立てて、抵抗を下げる。その差が7倍と10.5倍の違いとなっている。陸上自衛隊で使っていた高翼、固定脚、固定ピッチの観測機L-19は7.9倍だった。

昔TPC(テストパイロット課程)の学生だったころ、P-2Jで実地に確かめたことがある。

回っているプロペラを、フェザリングしたプロペラと同じ抵抗にするには、回っているプロペラに発動機の10数%の推力をかける必要があった。つまり固定ピッチプロペラ機が滑空しているとき、そのプロペラは10数%のエンジン出力でブレーキをかけているのと同じなのだ。

|

西原曹長(松村中佐もだが)は後に航空自衛隊で若い自衛隊の戦闘機パイロットを育ててこられた。西原五郎さんの自衛隊退官前の最終フライトは、そんな初期教育に使われたT-34だったと聞いた。T-34の操縦感覚や性能は97戦に似ていた、そんな感想を松本さんに伝えていた。 ←左写真は西原さんの自衛隊退官前の最終フライト。松本さん提供 西原五郎3空佐(当時)。→ 何かの時の集合写真。目を閉じてちょっとお茶目な微笑みがこぼれている。松本さんによると、教え子の学生から慕われていたと云う。 写真は元空将の佐藤守さんのブログから。 |

|

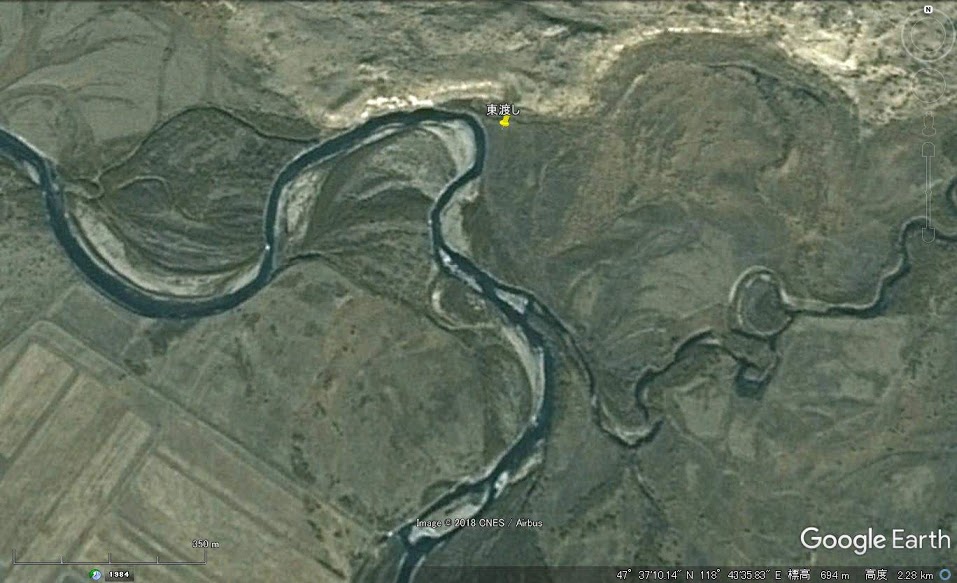

「更に空中滑空を続けながら、この傷ついた飛行機が到達できる範囲で、なるべく敵戦車や装甲自動車のいない場所を探し求めるのであった。そうして、それはハルハ河とホルステン河との合流点から、少し東方の「東渡り」附近のほかにはないようだ。私はなおも滑空角度に注意しながら不時着地点付近の敵情を観察した。」と戦隊長松村中佐。

「滑空角度に注意」とは最も遠くまで滑空できる、角度=速度は、一つしかないからだ。

戦隊長機は両翼から燃料の白い2本の帯を引きながら、加えて燃料は中佐とエンジンの間の胴体タンクからも漏れ、スピンまではそのガスと臭いに咽せたが、増速とともに幾分楽にはなった。その光景を西原曹長は追尾し、2番機ポジションに定位し見ている。

戦隊長に追いついた西原曹長

「この時、高度は5〜600mであったので、私は夢中で下方を指して松村中佐に着陸を促したが、中佐は身動きひとつせず前方を見据えたままであった。(後でわかった事だが、ガソリンのに匂いにむせながら着陸する場所を探していた時であった)」と西原曹長。

戦隊長は既に「東渡り附近のほかにはないようだ」と決めている。その上で「不時着地点付近の敵情を観察」するのだった。

西原曹長は敵のいない真下を指さし、ここに降りてくれと伝えようとするが、戦隊長は「東渡」付近の敵情を血眼で観察している。

いやいや、そこは渡河地点で敵だらけだ。人間は追い詰められると一つのことしか考えられなくなる。戦術を学んだ陸士出の松村中佐でさえ。

伽数奇は自衛隊時代、教官や先輩から、行動を起こすときその方法を少なくとも3案は考えろと鍛えられてきた。そして比較して最良の案を決心して、それを為す。

行動方針の案出と列挙、その決心とそれに基づく具体化である。

一歩後ろにいる、言い方を変えれば「高見」にいる西原曹長は、下士官ながらそれが見えるのだ。危機に際しての心の持ち様を教えてくれる。

実際、松村中佐は、西原機が2番機位置に入ったとき、

「西原機も私の振返ったのを認めたのか、頻りに機翼を振っている。それはあたかも『大丈夫です、部隊長殿、私がついています』と言わんばかりの心強い信号であった。

これを認めた私は、何度か強くうなずき返した。『これで先ず、敵線突破の困難だけは除かれたというものだ。あとは自分が西原機の着陸に安全な場所を求めて不時着すれば良いのだ。

そうすれば西原機が私を拾って帰ってくれる』 」

と判断したのに、できれば味方地域に不時着したいと云う願望は、無理なら味方になるべく近く、に変貌し、それ以外の行動方針を、考えられなくなっていたのだろう。

真下を決心しておれば、地上の敵から十分離隔して、かつ平坦な不時着適地を、余裕を持って選定できただろう。

「ハルハ河に近づくに従って、私の飛行機はしだいに高度を失ってゆく、それでもハルハ河を越える頃には。まだ200mの高度を保つことができた。ハルハ河を越えた所は平坦な場所が少ないので、私は「東渡り」からノロ高地を包囲している敵地上部隊の方向に通じている通路・・といってもほんの草原の轍の痕跡があるばかりだが、その附近に不時着しようと決心した。幸いその近くには敵の戦車の姿も見えない。横風ではあったが、今は高度の余裕もないので「東渡」の方向から通路にそって着陸しようと左旋回を行いながらフラップを降ろした。」 と松村中佐である。

「ノモンハン空戦からの発想」目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/000kasukisns/002nomonhan/002nomonhan.htm

伽数奇の総合目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/kasukisns.htm