facebook_UP2018.06.24

伽数奇のFairy tale 002_11

facebook_UP2018.06.24

伽数奇のFairy tale 002_11

ノモンハン空戦からの発想

第11話 マンマシンインタフェースとシミュレーター

第10話で飛行機の「滑り」にふれた。もう余談を越え、脱線を越え、暴走の領域に入ってしまうが、「滑り」ついでにもう少し。

皆さんは車を運転しているとき、自分は止まっていますか、それとも前方に進んでいますか。

いやシミュレーター(以下SIMと云う)の話しをしようとしている。

ヘリコプター開発目的のSIMに乗る機会が多かった。明野から数名のパイロットを派遣してもらい、当時防衛庁の技術研究本部岐阜試験場に所属していた私とともに、KHIの開発用SIMで新機種の飛行制御設計のための評価試験をおこなっていた。

|

新しい機種を開発するためのシミュレーターは、パイロット教育やその訓練用のシミュレーターとは様相が違う。 開発の設計段階に適用させ、開発機体を空気中に飛行させたときの状態を、パイロット操舵と飛行環境に合わせ、機体運動計算機で逐一計算させ、その飛行状況を視覚計算機に再展開させ、模擬コクピットが入れられたドームの内壁に、コクピットから見るであろう外界を投影させる。 しかも模擬コクピットにモーションはない。 |

ある項目のSIM試験2日目だった。ヘリコプターを引き起こし垂直に立ったところでペダルを踏んで反転させる、ウイングオーバーと云う簡単な機動を試した。前日は快適にできていたのに。

母機と人の間にコンピュータが介在していると、第7話で書いた。

ここで対象にしっている開発機は、100%をコンピュータに預けるような、時代でも無かったし、予算もない。

それでも飛行制御、つまり操縦系統に10数%〜20数%のコンピュータ ・オーソリティーauthority (コンピュータが人よりも優先して操縦する優先権)を持たせようとしていた。

???? な話かな。

例えば全操舵行程100%のうち、コンピューターに20%の権限を与えたとする。

この場合、人は全操舵行程のうち80%の権限を持っていると云うことだ。つまり人は、20%操舵権限の中で操縦してくれるコンピューターのアシストを受けながら、操縦することになり、操縦が楽にるのだ。

設計段階におけるSIM試験では、その許されたコンピュータ権限のなかで、人がより楽になるように、コンピュータ独自でどんな操縦をやらせるか、人が操縦するときコンピュータにどんな味付けで操縦の補佐をさせるか、そんなコンピュータがクリティカルな場面で暴走したとしても、人が安全に操縦権限を取り戻し異常な事態から回復できるか、そんなことを議論し審査する。

2日目の試験のウイングオーバー機動だが、その無様なこと。別のパイロットも同じだ。

昨日から今日の間に、制御則プログラムの、何をいじったのかが議論の焦点になる。

飛行していると自分自身の操舵や、気流などの環境の乱れに、機体は様々なモードで振動する。

振動と云うのは、この場合、飛行の姿勢や軌跡の乱れのことで、空力的な現象だ。

そして、その振動は連動して他のモードの振動(カップリングと云う)も引き起こす。

昔は飛行機の形状を整えて、有害な振動を取り除いた。

飛行の安定性と操縦性を満足させた飛行機は美しい。

機能美なのだろうか、不思議なことに、いや当然のことに、そんな飛行機は鳥に似る。

いまは一つの機種の、飛行機やヘリコプターに、様々な能力を期待する。

必要とされる能力の要求は互いに矛盾しており、だから機体の美しさで解決できない。

そもそも安定性と操縦性はもともと相反する性質なのだ。コンピュータはそんな問題を一手に引き受けた。

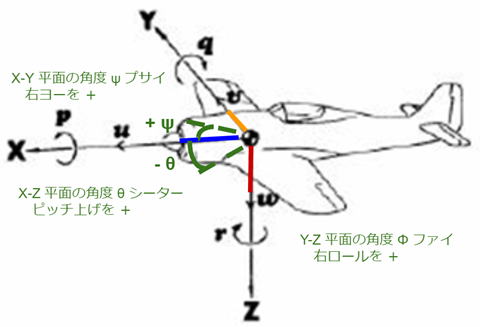

コンピュータは外気温度や気圧などの飛行環境、XYZ、pqr、uvw方向の速度、加速度、角度、回転角速度(飛行運動座標の添付図参照)、エンジンの運転状態、パイロット操舵の有無や操舵量等々から、最適解を演算し実際に操舵する。その最適解の演算ロジックの中のどんな微係数を調整したのか、ウイングオーバー機動がうまくできなくなったこについて、当然そんな話になる。

SIMを前日の状態に戻して再評価するが、ウイングオーバーができない。

昨日は問題なくできていたのに、キツネにつままれた心地だった。

他に昨日からの変更点はないのか、との私達の追求に、飛行制御担当ではない技術者が、ボール(滑り計)の受感位置を変更したと云う。

ボールは弧を型どったガラス管の中の液体に沈められた錘であり、飛行運動座標でいうYZ平面における合成重力の方向を示し、パイロットはこれから機体の滑りを知る。

ところが現代の航空機の計器板はグラスコクピットと云われるように、各種センサーで検知した情報をコンピュータが総括し、人間が知りたい形に再計算し、それを作画して液晶画面に表示させる。

従来のボール計は計器の位置が受感(センシング)位置だ。

ところが当該技術者は、それが重心位置にあることが合理的だと考え、そうした。

センシング位置を液晶画面位置として再計算して表示させるように戻してもらった。ウイングオーバー機動の問題は、たちまち解決した。

第7話でこう書いた

「今の先端の飛行機は100%コンピュータが飛ばしていると云ってよい。人はいかにそのコンピュータに自分の意志を伝え、コンピュータにどれだけの情報を人に伝えさせるか。そこにはAIも組み込まれるだろう。システム設計を間違ったり、運用者がシステムを誤解していたら、飛行機は飛ばないし、飛んでいたら落ちる。スロットルレバーの方向性の問題は、マンマシンインタフェースの問題であり、それは現代の飛行機でも、そして未来の社会でも、同じように大きな問題なのである。」

そして第8話で、

「では、そのコンピュータの答えが違ったらどうするの。そのためにコンピュータは互いの演算結果を比較し、答えが違ったら多数決の原理に従うようにされた。では、例えばとてもまれな飛行条件で飛んでいて、だから誰も気づかないままに放置されていたバグがあったとしたら。それが出てしまったら、3基とも答えは同じなので、多数決は無意味で墜落してしまう、そんな不安が残ってしまう。」 と。

現代の大型機のボールのセンシング位置はどこにあるのだろうか。その位置が飛行に影響を当てるような究極の機動を、大型機はおこなわないだろう。上の「まれな飛行条件」なのだが、やむに止まれず必要となったとき、どうなるか。こんなことも広義のバグなのだろう。

開発用のSIMはコクピットが、小型のプラネタリウムのような半球体のドームの中にある、そんな形態だ。

大型のコンピュータのなかに、開発機体の母機特性を司る数式群があり、その上にその母機を操る飛行制御用の「模擬演算部」があり、SIM内のテストパイロットは「模擬演算部」に操縦と云う形で、パイロット意思を伝え、その演算部のオーソリティを越える領域については、やはり操縦という形で、母機特性に直接関与する。

その上でそれらの意思疎通がスムーズで、パイロットとコンピュータの総合された演算結果としての飛行が、目的により安定で有る無しにかかわらず、矛盾がなく快適であることを目指す。

そのため仮想現実の中で懸命に飛行評価するのだが、真剣に飛べば飛ぶほどSIM酔いに悩ませられた。3分が限界でウルトラマンと呼ばれた。

|

3分間、開発用のシミュレーターに乗って、真剣に飛行評価すると、このようになる。 こうしている間に他のパイロットが評価し、それが終わればまた乗り込む。 |

冒頭の車の話し。

普通自分は止まっていて外界が動いていると感じているのではないだろうか。

これがSIM試験のピリオドに突入すると、外界が止まって自分が勢いよく動いている感覚に切り替わってくる。

もっと重症になると、その二つの感覚が運転中に切り替わったり、最悪は自分も外界も動くようになる。

米軍はSIM訓練のあった日は実飛行を禁止しているが、車の運転についてはどうだったか。

SIM室は電気の焼けたような独特の臭いと、ブーンと云うコンピュータの冷却ファンなどの音がする。それだけで吐き気をもよおすパイロットは多い。

開発用のSIMは汎用でありモーションも邪魔になるし、そもそも評価機動の再現などできないし、そんな機能はない。

操舵するとその機動体感を予期し、でも実際はビルの動かないコクピットに座っているだけで、そのギャップがSIM酔いを生じさせる。で、モーション付きはどうかと云うと、もっと現実の機動との差が体感に影響し、もっと酔っ払ってしまう。

ところで自衛隊はオスプレイ導入で、そのSIMも購入するらしい。

その際、SIMにモーションを付けるのか、付けなくてよいのか、が議論になったらしい。

私はそんなもの必要ないと云っておく。モーションの模擬と云うが、航空機の運動はXYZ、pqr、uvw方向の速度、加速度、角度、回転角速度と、特にそれらの機動が持続しているとき、そんなものを模擬などできない。

離陸して大人しく計器飛行方式で移動して、ILS着陸するのであれば、先読みしつつ模擬運動のだましのテクニックを駆使できる。

だが有視界飛行前提の軍用機だ。それに子供騙しのモーションを付けるのは、SIM酔いを助長するだけだ。

大人しいライン機のモーション模擬でさえ、あんなに大きな施設と空間を必要とする。

子供騙しモーションSIMの、モーション稼動歴を調査してから議論してほしい。

要は訓練用のSIMに何を期待するかと云うことだ。

飛行モードからホバリングモードへの遷移期の飛行体感の先取りをSIMに期待するのだろうか。それには金がかかるし、そんな体感は上手く模擬できないだろうし、模擬できたとしてその効果はどれほどのものかと思うし、つまるところ子供騙しモーションSIM会社がほくそ笑むだけで、「今日の」SIM訓練はモーションエンゲージ無しにしよう、正しくは「今日も」無しによう。そんなことになる気がしている。

滑りのお話でした。足からず、、、もとい、悪しからず。

24戦隊長は97式戦闘機をスピンに入れた・・・・・・。次回こそ、

|

大人しいライン機のモーション模擬でさえ、こんなに大きな施設と空間を必要とする。 |

「ノモンハン空戦からの発想」目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/000kasukisns/002nomonhan/002nomonhan.htm

伽数奇の総合目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/kasukisns.htm