facebook_UP2018.06.23

伽数奇のFairy tale 002_10

facebook_UP2018.06.23

伽数奇のFairy tale 002_10

ノモンハン空戦からの発想

第10話 解放風防と主脚のスパッツ(とウイングレット)

雑談を続けたい。いや全てが雑談なのだが。

第9話で97戦の2式高練への改修について書いた、その内の④と⑤についてだ。

2式高練

④は、「密閉風防から解放風防へ変更」だった。

飛行機は滑らさないように飛ばすのが美しい。

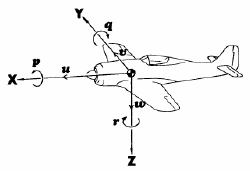

滑っていない飛行とは、相対気流に対して、機軸が一致している状態である。例えば翼が傾くと機体はそちらの方向へ落ちてゆく。つまり相対風は斜めに当たる。相対気流が機軸の左または右方向から斜めに当たった状態、これを飛行機が滑ると云う。滑ると、速度は減じられるし、体が横方向に押し付けられ不快だし、戦闘機なら狙ったところに弾が飛んでゆかない。

その上で戦闘機や曲技機などは、その飛行目的のために力一杯滑らすこともある。だがそれも、何時いかなる時も、滑らせないで飛ばせることが前提の話しだ。

飛行機には滑り計が計器板に取り付けられている。この計器の黒いボールが計器のセンターにあれば滑っていないと云ってよい(厳密には違うのだが深入りしない)。

|

|

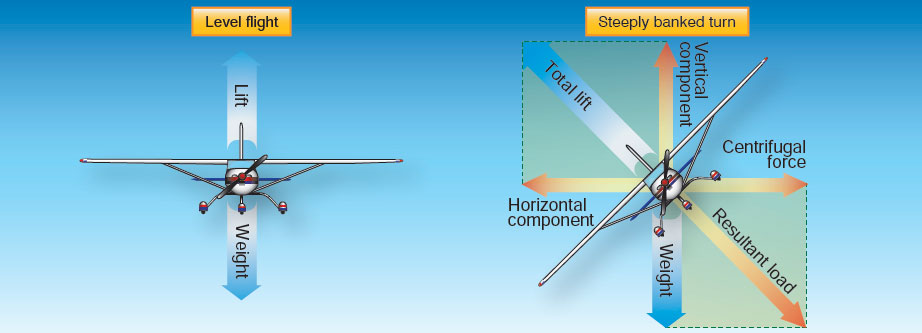

旋回をしてみよう。先ず主翼を旋回方向へ傾けなければならに。

翼の揚力(Total lift)の傾斜による水平分力(Horizontal component)を旋回のための向心力に使用するのだ。

翼を傾けないで、足を踏み込み方向舵だけを切っても、Z(ヨー)軸まわりに機首を偏すだけで、向心力が存在しないので飛行方向は曲がらない。このとき相対風は旋回したかった外側から機体にあたる。だから外滑り(スキッド)と云う。

また補助翼で翼を傾けただけだと、機体は旋回の内側に滑り落ち、旋回側の側面に風を受ける。これが内滑り(スリップ)だ。

所望の旋回を美しくおこなうには補助翼、昇降舵、方向舵そして発動機の調和のとれた制御が必要になる。

旋回のための大事な舵は、補助翼と昇降舵だ。

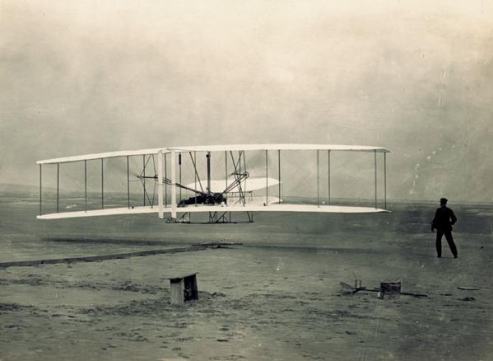

その大事な補助翼を「補助」だとか「エルロン(元はフランス語)」と云うのは、ライト兄弟が発明した旋回のための主翼の撓み翼を特許化し、泥沼の裁判戦争を仕掛けたことによる。

特許など侵害していませんよ、あなたのは撓み翼ですから。撓み翼で速度出せないでしょう。我々の翼は剛性も高く撓みません。

だがライト兄弟はそんな主翼を傾けるための舵にまで、特許侵害を訴えた。いえこれは補助的な舵です。小舵(エルロン)なんです。と、裁判闘争の、そんな歴史による。

|

|

|

| 人類初の動力飛行。ライト兄弟は主翼を撓ませ、その捩じりでバンク角をコントロールし旋回を実現した。 | ||

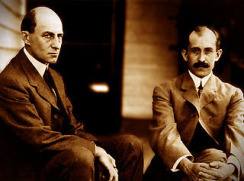

ライト兄弟の写真を見る。

青年期の写真でも影を感じてしまうが、壮年期の写真では2人が絶望という重荷を担っているとしか思えなくて、私の心まで打ちのめされそうになる。

鳥類が白亜紀の始祖鳥の時代から長い時間をかけて培ってきた、飛行原理にかなった身体構造とその用法。そこに自然の摂理を見、あるいは神さまを想起する人もいよう。

ライト兄弟はそれを真似て自分の発明とした。

世界はいま、例えば遺伝子レベル、生命(技術)レベルで特許戦争の最中なんだろう。

自然の摂理神さまの御業を、結局個人が見つけ出したとして、その名誉だけではなく金銭に換算せねば満足することのできぬは人の業なのか。

そんな趨勢の中でIPS細胞の山中伸弥教授は世界に広く特許を開放されているのは素晴らしいこだと思う。特許を解放して自由に使わせている日本人は多いと聞く。

(このシリーズは2018年Facebookに書いたものだが、いまHPに再UPしているとき世界は武漢ウイルスに汚染された。武漢のウイルス研究所の建設にあたり米国と仏国が金と技術を提供していると報道されている。ノーベル平和賞のオバマ政権がそれをやった。日本では全く報道されない。遺伝子の制御と云う神の御業の領域に踏み込んでしまった報いなのか)2020.05.01記

練習機の開放型風防のことだ。

密閉型キャノピーであれば初心者は機体の滑りにつて、上に示したボール玉でしか知り得ないだろう。

そのためには機内の計器に目をやらねばならない。

この機内見張りと機外見張りの兼ね合いが最初の頃は難しいのだ。

開放型風防であれば、滑れば風は横から吹き抜け、よこっぺたを張ってくれるので、機外に目を向けたままで気づくことができる。そして頬を張られた方のペダル(ラダー、方向舵)を踏めば滑りを止めることができる。

旋回の角速度は翼の傾斜(バンク角)で決まり補助翼(エルロン)で制御する。その旋回に必要なZ軸方向の重力加速度は昇降舵(エレベーター)とエンジン出力で維持する。だから旋回に大事な舵はエルロンとエレベーターであり、操縦者にとって通常旋回中のラダーは、滑りを止めるための舵に過ぎないのだ。

いや、この稿は、練習機に開放型キャノピーを採用する利点について述べた。

操縦に習熟すれば、風や計器のボールに頼らなくとも、座席から尻に伝わる感覚でほぼ分かるようになる。だが多発機のエンジンが故障して、左右の推力が非対称となったときや、実はテールロータをもったヘリコプターの、ボールも尻も信用できないのだが。これは先に深入りしないと述べた領域だから、ここまでにしておく。

.jpg) |

|

| 97式戦闘機 | 2式高練 |

次に⑤の「脚スパッツの取り外し」だ。

最近のヘリコプターは脚形式のものが多く、スキッドタイプは廃れてきている。

それはクラシュワージネス(crashworthiness;墜落衝撃からの乗員防護の性能)のためである。

乗員の安全性は、オレオをもった脚構造によって強化される。

だが脚を採用することによる速度低下は甚だしい。スキッドより空気抵抗が非常に大きいのだ。と、ここまではヘリコプターの議論なのだが。

飛行機もまた引込脚ではない97戦の固定脚の抵抗もまた、無視できるものではない。

だから整流のための覆い、スパッツを採用装備した。

練習機(2式高練)ではエンジンも小さくしたし、速度はもとより求めていない。スパッツは外された。

スパッツは整流板と書いた。

尾輪式の飛行機の主脚の整流板は、飛行機の重心位置より前方にある。これは垂直尾翼によって保たれている、機体のZ(ヨー)軸まわりの安定を、阻害する。つまり97戦のスパッツはスピンエントリーを容易にさせるものだ。

スパッツを取り除いた2式高練は垂直尾翼による安定を阻害させる要因が減ったと云うことであり、これはスピンに入り辛くなったと云うことでもある。

これは前話の「97式戦闘機はスピンに簡単に入るのか」の説明を補完する。

最近の、はやりに、ウィングレットがある。ずっとなんであんなもの付けているのかとばかばかしく思っていた。

百害あって一利あるかどうか。

本シリーズの8話にB-737のことを追記した。

737のコンセプトは安価な単距離旅客機だった。だから8話の写真を見ていただければ分かるように、脚を格納したときタイヤの部分の蓋カバーがない。単距離運用だから脚が冷えて好都合とうそぶいた。その機体の翼にウイングレットを付けた支離滅裂。

抵抗減による燃費向上だと。そうしたいのなら折り曲げた分だけ延ばしたほうが、よほど合理的だと思っていた。やっぱり今になってB-777Xがそうしたではないか。

だいたい翼端渦は飛行機が飛んでいる総合的な空気の流れの結果であり、翼端の加工がそんなに効くわけがない。我がC-2もP-1もそうしなかったでしょ。得るところがないからです。

上の97戦闘機のスパッツの安定問題に絡んでウイングレットを考えれば、後退翼でない機体に付けるのは、ヨー安定を阻害するのでやめたがいい。

グライダーにもついてるけれどヨーの挙動がいやでたまらなかった。LR-2のパイロットからも、何故と質問を受けた。(2020.05.01記)

|

|

| LR-2 | Discus |

|

.jpg) |

| B-777Xではウイングレットを止めた。ただスパン長く地上で困るので翼端を折り曲げるようにした。 | |

「ノモンハン空戦からの発想」目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/000kasukisns/002nomonhan/002nomonhan.htm

伽数奇の総合目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/kasukisns.htm