facebook_UP2018.06.23

伽数奇のFairy tale 002_09

facebook_UP2018.06.23

伽数奇のFairy tale 002_09

ノモンハン空戦からの発想

第9話 97式戦闘機はスピンに入るのか

前回の第8話を読んだ松本さんから、97式戦闘機はスピンに簡単に入るのか、入らないのかとの疑問がだされた。

松本さんがノモンハンに慰霊を兼ねた調査行きで同行の、慰霊団副団長は97式戦闘機の操縦経験がおありだという。

松本さんの書き込みでは、その副団長は戦後自衛隊で「T-9、T-1A、T-1B、T-4などを乗り継がれた」と書かれているが、T-9はT-6の、T-4はT-2のタイプミスか聞き間違いと思う。

T-4に搭乗されてたら、終戦時十数歳になってしまう。

そして97戦の経験も少しはお有りだとは思うが、主として97戦を練習機に改修したタンデム復座の、2式高等練習機だったのではないかとも思われる。2式高練の97戦からの改修は、

①エンジンを低馬力のものに換装

②座席のタンデム復座化乙型(単座型もある甲型)

③重心位置の変更

④密閉風防から解放風防へ変更

⑤脚スパッツの取り外し

などである。

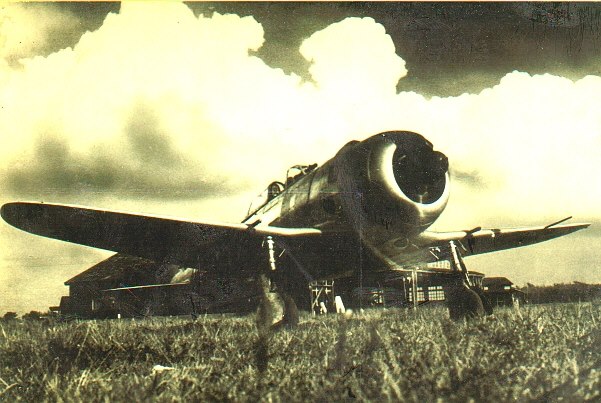

2式高等練習機(97式戦闘機を改修したもの)

松本さんに対して慰霊団副団長は、「97戦は非常に安定した機で、とっさにスピンさせる事なんて、やろうとしてもなかなか出来るものでは無い」と云い、また同じ同行者のJALフライトエンジニアは「スピンなんて簡単ですよ」と云う。

航空関係者から、相反することを同時期に聞かされると、それは混乱するだろう。今回はそんな点について考えてみたい。

スピン(錐揉み飛行)は左右主翼の内の片方が失速した状態だ。失速した翼は落ち込み、そうでない翼は飛び続けようとする。そのために機体は失速側に自転運動をしながら急速に高度を失っていく。

失速というのは翼の上面を流れる空気流が、翼の形状に沿って流れ得ない、つまり剥離した状態になることだ。ここで失速のタイプをもう少し説明しておくと、翼の断面形状のタイプ(翼型と云う)により性質が変わってくる。即ち失速しても失速しても、剥離気流はなんとか翼形状に喰らいついてくるようなものと、一気に剥離しドカンと落ちてしまう性質のものが、それぞれの両極端にある。

前者の飛行機では操縦桿を腹まで引きぱなしの状態で、ガタガタと失速の振動(バフェットと云う)が出ているのに、いつまでも3舵の効き続けるような、P-2Jのようなものもあったが、それ以降の開発年次の機体は、層流翼などの通常の飛行状態で効率のよい翼型であるため、失速は激しく、後者の分類に括られるものが多い。

また主翼の前後(飛行方向)の長さのことを翼弦長と云うが、それは胴体付近の翼根は長く、翼端にむかって、段々短くなるのが一般的だ。

テーパ翼と云う。

必要な揚力を得たときの構造重量が軽くなり、古典翼の理想とされた楕円翼の利点に近づきつつも、楕円翼の複雑さから解放される構造製造の簡便さから多用されている。

ただテーパ翼の失速は翼端から始まる。

翼は下面の圧力が高く上面の圧力が低い。これが翼が揚力を得る原理の説明の1つだが、翼端は解放されているため、その圧力損失を生じる。つまり翼下から翼端の外側をとおり翼上面に、圧力を中和しようとするのだ。所謂、翼端渦だ。これは失速気流の剥離を助長する。

また、翼端の翼型は翼根のものより薄くなっている。薄いと云うのは、翼厚の寸法を単純比較しているのではなく、翼厚と翼弦長との比が薄いと云う意味だ。薄い翼型は厚いものより失速速度が速くなる。

翼端から失速が始まると云うのは、以上2つの理由による。

その翼端失速がスピンの始まりになる。1式戦闘機「隼」や海軍の0式戦闘機に慣れたパイロットが、陸軍の2式戦闘機「鍾馗」や海軍の「雷電」に機種転換仕立てのころ、着陸のための最終旋回を無理したようなとき、ころころとスピン事故を多発した。

|

↑海軍戦闘機「雷電」 ←陸軍戦闘機「鍾馗} |

先ほど翼の上下面の圧力のことを書いた。

実のところ上面の負圧が揚力の発生に大事なのだが、翼の前縁から後縁に向かって1/3程のところの負圧が(負方向へ)一番大きい。

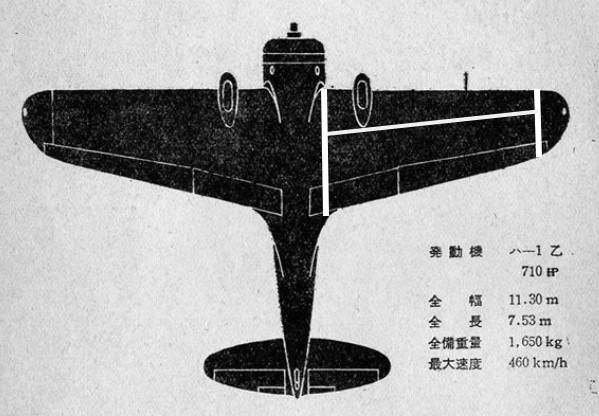

97戦平面図

97戦平面図

そこが分かったところで、この歓迎されないスピンを防止するため、97式戦闘機の設計者はどのような対策を講じたかを考える。そこで機体の平面図を眺めてみる。添付の三面図では下面からのぞき見る図だが、シルエットとしては上面から見ても同じなので、上面から見てると思っていただきたい。

その主翼の平面シルエットに、翼根から翼端に向かって、前縁から後縁へ1/3の点をプロットした軌跡を書いて欲しい。

その線は翼根から翼端に向かうにつれて前傾するだろう。

これは翼上面の圧力の一番低いところが翼端に向かうとともに前傾していることを意味する。

失速の剥離は普通、前縁から1/3より後縁の部分で発生するので、先ほどの負圧の前傾は翼端部分に剥離が生じても、その横の負圧分布が、剥離気流を吸い取ってくれる作用をもたらす。

これは翼端失速を防止する。

|

迎え角(Angle of Attack、AOA)が大きくなると翼に沿って流れていた空気が剥離する。その状態を失速と云う。 |

また主翼の捻り下げを(翼端で1.5度下げ)を付けた。これは翼根から翼端に向かって前縁側を捻り下げる、翼端失速の防止策である。

失速は翼に当たる空気の角度(仰角と云う)が限界を超すと失速する。翼端の主翼取り付け角度が小さいことは、翼端の失速時期が遅らせると云う狙いをもつのだ。

この2つが97戦の翼端失速の防止策だ。

97戦の2式高練への改修では、上記①の小型エンジンへの換装で前部が軽くなり、そのままでは重心が後ろにいってしまう。さらに②教官の乗る後部の操縦席も新設された。これも重心を後ろにする。

このため③の重心調整が必要となった。

重心位置と、飛行機の縦の安定性・操縦性は密接な関係をもつ。重心が前にでれば安定(主に縦の静安定のこと)して、またパイロット言葉で座り(主に縦の動安定のこと)がいいと云う。

重心を後ろに下げていけば、縦安定はふわふわした感触になり、一方で縦の操舵に対して機体は機敏に、更に下げれば過敏に反応するようになる。

もっと重心を後方にすると、縦の操舵に対して機体は反応しない特異点に到達する。操縦不能となる限界ポイントだ。

練習機としては、着陸時の上げ舵に不足がでない範囲で、重心が前にあるほうが飛びやすいだろう。

慰霊団の副団長はこのような高等練習機に搭乗されていたのだと思う。

勿論、戦闘機操縦者だけに限らずスピンは必須課目であり、何度もやらされたと思う。だが単独で飛んだときはなかなかスピンに入らなかったんだろうと想像する。それは後ろに教官が乗っていないからだ。

冗談を云っているわけではない。スピンになかなか入らない機体を入れてやろうと思えば重心を下げることだ。後ろに教官がいないと、逆に重心が前にくる。スピンに入りづらいのである。

「97戦は非常に安定した機で、とっさにスピンさせる事なんて、やろうとしてもなかなか出来るものでは無い」との副団長の回想、「97戦は」は「2式高練単独飛行形態では」と読んだ。

確かに97戦の翼型は中島で研究開発した粘りのある翼断面を採用した。これは失速に強くスピンに入らせないとする。また翼の平面形や捻り下げも、それらの配慮だが、それは意図しないスピンの防止策である。

当時の戦闘機で操縦者が意図してスピンに入らぬ、設計なりチューニングはちょっと考えられない。

いや別に綺麗にスピンに入れることを狙ったわけではない。それは競技曲技機の話しだ。だが戦闘機の必要な昇降舵や方向舵の効きは、結果として十分なスピンのエントリーと、その維持を可能としている。

24戦隊長松村中佐は書いている。

「私は機首を起こしてスロットルをいっぱいに引いたがエンジンはいうことを聞いてくれない」と。

戦隊長の狙った敵は火災を起こした。

後方からの敵3機は迫り、戦隊長機に命中弾を与えている。

当然そこでは、発動機パワーを入れて操縦桿を引いて回避しようとする。

だが機首は上がったが発動機不調の機は激しく減速してしまう。意図してスピンに入れるときは、このような状態に機体をもっていく。そして意図するしないに関わらず、こうなった以上、追尾する敵機を振り切るには機首を下げて加速する以外にないのだが、こんなとき下げ舵など効かないし、ここは方向舵を蹴飛ばすことだ。

同時に操縦桿も腹まで引けば、もっと早く機首が下がる。足を一杯に踏み続け、操縦桿を引き続ければそのままスピンとなり、撃墜された擬態にもなるではないか。

スピンエントリーには方向舵と昇降舵に十分な空気流、つまり動圧が必要だ。

そのためにはプロペラ後流が欲しいので、わずかながらでもエンジンが回ってたらありがたい。

エンジンが完全にだめなら、舵の十分効く機速があらねばならぬ。

そのタイミングを外したなら、不器用な浮遊状態にとどまり、蜂の巣に撃ち込まれていただろう。

慰霊団の副団長が「24戦隊長は腕がよい」と云ったのは、そう云う意味だと思う。

「ノモンハン空戦からの発想」目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/000kasukisns/002nomonhan/002nomonhan.htm

伽数奇の総合目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/kasukisns.htm