facebook_UP2018.06.17

伽数奇のFairy tale 002_07

facebook_UP2018.06.17

伽数奇のFairy tale 002_07

ノモンハン空戦からの発想

第7話 スロットルレバーの仕様とマンマシンインタフェース

|

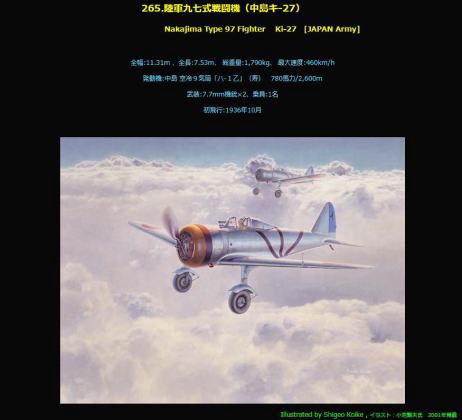

陸軍九七式戦闘機(中島キ-27) 小池繁夫氏のイラスト。 小池氏HPへのリンク |

ここでノモンハンで使用された、彼我の戦闘機などを見ておきたい。

僚機は離隔し、後ろには敵機が3機もいるのに、前方の敵への肉薄を続ける飛行第24戦隊長、松村中佐。このとき既に松村機は敵弾を受け続け、命中弾を浴びている。だがかまわず射撃を開始する。松村の放った曳光弾が敵機の操縦席を包み、そして火を噴いた。

|

「これでよし」 次の敵に向かうため 「私は機首を起こしてスロットルをいっぱいに引いたがエンジンはいうことを聞いてくれない。不調である。」 1機の敵を撃破したが同時に後続してきた敵の射撃によって、自機の翼ばかりかエンジンにまで被弾していることを知る。 |

戦闘機のスロットルレバーは今も昔も左手でコントロールできるように、パイロット座席の左横にある。違うのは、この頃の陸軍機は、エンジン出力を増加させるときには引くと云う方式になっていたことだ。

陸軍が航空の指導を受けてきた仏国式だった。

このことから戦隊長機が被弾したとき、後方の敵の存在を知っているのに、エンジンを絞っていたことが分かる。

それはこう云うことだ。

| (混戦の中)苦戦に陥っている僚機はあるまいかと見まわした時、直下200mばかりのところを敵のI-16の6機が行き過ぎようとしているのを発見した。 「よし、この敵の戦闘加入を阻止せねばならない」と私はすばやく先頭にあったI-16めがけて攻撃を加えた。 |

とある。

この行き過ぎようとする直下200mの敵に対する接敵は、翼を翻し反転急降下、スプリットSのような機動になろう。パワーを下げなければ、敵機の前に出てしまう。つまりエンジンは低出力状態であった。

| 陸軍は飛行機の導入を模索し、徳川、日野両大尉を欧州に留学をさせ、独自開発を目指しつつも、世界大戦で発展した最先端の航空技術を導入する必要に迫られた。 同大戦中、日本は伊太利に航空将校等百数十名を派遣する一方、仏国には航空機百機の購入を打診した。 そんな背景の中、戦争のさなか仏国はフォール大佐以下の大勢力の航空教育団を日本に、無償で派遣した。 写真は派遣団一行が各務原での教育開始にあたり、岐阜駅前での歓迎セレモニーの一コマ。 |

陸海軍の航空交流が明野において、年に1回ほどのペースで行われていた時代があったそうだ。

海軍は現代もそのまま世界標準になった英国方式を当初から採用しているから、レバー押しで出力増加となる。陸軍の仏国式はレバー押しで出力減。

明野で陸海軍の機体を、それぞれ乗り換えて飛行を試すのだが、よく事故が起きなかったものだ。

陸軍航空機のスロットルレバーの、英国方式への改修がいつ始まったか、定かには知らないが、この97戦闘機も改修された。

昭和19年2月と云うからレバーが改修されたより、時期的にはかなり後だと想像しているが、練馬の成増飛行場で事故があった。

前日招集されたばかりの上等兵が、吹き流し曳航用の97戦を試運転した。

レシプロ機は油圧安定に時間がかかり、整備員による事前の試運転が欠かせない。

上等兵は招集直後とはいえ、過去に97戦に精通していたのだろう、いきなり任されている。それでスロットルを閉じて、いや彼はそう信じてレバーを最前方においた。その状態で始動させた。

スロットル全開であるため、簡単に始動できずレバーをバタつかせたかもしれない。始動成功。レバーを閉じる。しかしそれは結果スロットル全開であり、200m離れた2式戦鍾馗に激突してしまった。

陸軍では飛行機のエンジン始動にスピンナーからエンジンを回転させる始動車を使うことが多いが、この時は使ってなかったのだろうか。

|

ノモンハン出撃の合間に取材に応じてポーズを決める操縦者(陸軍の呼称)達。 彼らが乗っているのが始動車。 尚、手前右で本を読んでいるのが西原五郎曹長。 |

余談を続けてしまうが、陸自の、昔は観測機L-19に乗っていた者が、対戦車ヘリコプターAH-1のパイロットに転換した。

AH-1の前席はガナー席であり、操縦装置としてはF-16のような右サイドスティックそして、左はスロットルレバーのような、上方に突き出たコレクティブ・ピッチ・レバーがあった。

その日、彼は前席でAH-1を操縦していた。

そして着陸のため第3旋回に入った。第3旋回は着陸最終コースへ連結される基本となる第3経路への旋回で、ベースターンとも云う。彼はL-19をこのとき思い出していたかも知れない。第3旋回は降下開始でありパワーを削る。パス角が高めだと大きく削る。場合によってはアイドルまで削る。そのためにはスロットルレバーを手前に大きく引かなければならない。

彼はコレクティブ・ピッチ・レバーでそれをやってしまった。それを引けばエンジン出力が増す。力一杯引いてしまった。低空ではエンジン出力定格の方が、トランスミッション定格より大きい。トランスミッションは悲鳴をあげただろう。

|

AH-1の前席。座席右にサイドスティック。左のコレクティブ・ピッチ・レバーは見学者用の手すりの下に、辛うじてその頭部が見えている。 |

OH-1の開発期、HUD(ヘッドアップディスプレイ)の情報表示について、SIM(シミュレーター)で試験しつつ議論した。

HADは空対空ミサイルの照準器としても使用した。ロックオンのために照準指標を目標に向けるのだが、機首をそこに指向させなくとも、ミサイルの目玉がそこを見てくれればよい。

指標というのはその目玉が向いている方向を教えてくれるものだ。目標が右にあればトグルスイッチを右に押せばよい。

問題は目標がHUDの上部にあるとき、トグルスイッチを上下どちらに操作させるべきか。

メーカーはそのとき、上に操作する仕様での提案をしてきた。

これを数人のパイロットで評価したのだが、私を除きそれでよいと云う。

そんなもの議論するまでもないだろう。トグルスイッチは操縦桿の頭部、飛行トリム調整に使われるものをミサイル照準制御に使用している。

GUNの照準制御に使う場合も想定しろ。

空中戦闘の機動中は、トグルスイッチではなく先ず機体のコントロール、つまり操縦で照準指標を目標に合わそうとするではないか。

操縦だけでは足らないとき、もうちょと上を狙いたいとき、トグルスイッチを上に操作できるのか、と云う単純な話しなのだが。

偵察用のセンサーの目玉のコントロールの問題も同じだ。テレビ、進んではパソコン、いやその先のゲームボーイ世代は(これも古いか)、そこに思い至らないようだった。米軍の仕様を調べてもらってけりがついた。疲れた。

|

当該機の前席コクピット 航空祭の展示機を撮影したサイトから。 |

これらは人と機械の、付き合い方の問題だ。

マンマシンインタフェース(man machine interface)だ。

あらゆる機械がその問題を抱える時代だ。

特に飛行機は。

今の先端の飛行機は100%コンピュータが飛ばしていると云ってよい。

人はいかにそのコンピュータに自分の意志を伝え、コンピュータにどれだけの情報を人に伝えさせるか。そこにはAIも組み込まれるだろう。

システム設計を間違ったり、運用者がシステムを誤解していたら、飛行機は飛ばないし、飛んでいたら落ちる。スロットルレバーの方向性の問題は、マンマシンインタフェースの問題であり、それは現代の飛行機でも、そして未来の社会でも、同じように大きな問題なのである。

ノモンハン上空、松村中佐のスロットルレバー操作にエンジンは反応しない。

| 途端にむせるようなガソリンのにおいが鼻をついて来る。 『やられたか』と座席のなかを見ると操縦席の前方からガソリンが霧のようになって噴出している。 『万事休す』である。今は戦闘離脱を決心するほかはない。 手早くエンジン・スイッチを切って急旋回を行いながら、わざと機体をスピンさせ、撃墜されたと見せかけて追撃してくる敵の攻撃を回避した。 |

「ノモンハン空戦からの発想」目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/000kasukisns/002nomonhan/002nomonhan.htm

伽数奇の総合目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/kasukisns.htm