facebook_UP2018.06.16

伽数奇のFairy tale 002_06

facebook_UP2018.06.16

伽数奇のFairy tale 002_06

ノモンハン空戦からの発想

第6話 第1次ノモンハン空戦で苦戦したソ連軍の対抗手段

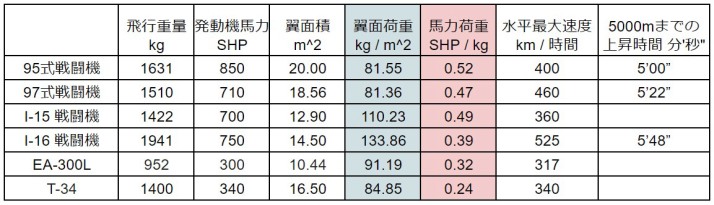

ここでノモンハンで使用された、彼我の戦闘機などを見ておきたい。

|

95式戦闘機のエンジン出力に驚く。 川崎は水冷式を採用した。95式でも、3式戦飛燕でも、OH-1でも、川崎はエンジンに泣かされてきた。 戦闘機の機数が足らず第2次ノモンハンで引っ張り出されてきた。 |

.jpg) |

97式戦闘機。 ノモンハンでの日本軍主力戦闘機だった。 車輪覆い(スパッツ)を取り外しているので印象が少し違う。 |

.jpg) |

露軍のイリューシンI-15 写真はI-153(I-15の改良型) NZ博物館松本氏撮影 |

.jpg) |

I-16。ノモンハンにおけるソ連軍主力戦闘機。これだけ重い(翼面荷重が)機体になると、これぐらいの脚構造にしないと、不整地ではもたないのだろう。 写真はNZ博物館松本氏撮影 |

そこで下の表だ。

95式戦闘機。水冷発動機で大馬力だ。上昇性能も素晴らしい。

97式戦闘機は空冷発動機に戻し馬力は少なくなったが、片持ち単葉機の形状は空気抵抗を減じ、速度性能を向上させた。そして機体の運動性だが、その指標となる、機体の重量を翼面積で除した「翼面荷重」は95式と同等だ。だから両機が一対一で巴戦を行うと、ほぼ互角だが、発動機馬力を機体の重量で割った「馬力加重」から、95戦が97戦に勝利するだろう。

一方ソ連軍の戦闘機は巴戦で闘うなら、極めつけ鈍重であると云ってよい。

それから現代のアクロバット機として定評のある、また伽数奇の友人であるWP(ウイスキーパパ)の愛機、EA-300Lのデータを示した。ちょっと非力なのがかわいそうな気がする。

また自衛隊の練習機として使用していたT-34も参考とする。戦隊長松村中佐を救助した西原曹長は戦後航空自衛隊で飛行教官となり後進を育てていた。そのときの乗機であり97戦に感覚が少し似ていると松本氏に語っていた機体だ。

|

|

|

| WPと伽数奇!超楽しかった空の散歩。Gメーターにご注目を | ||

松村中佐の手記の続きだ。

| 私は、ただちに翼を振って攻撃開始を命令した。 この信号を見たわが部隊の飛行機は、たちまちぱっと開いて攻撃態勢をとった。 私もすかさず、先頭にあるI-16を捕捉していきなり追遮攻撃をかけた。 あちらこちらに敵味方入り乱れての格闘戦である。 私の僚機・西原機も、I-16を追尾している。 今日の敵は大して優勢でもないから大丈夫だと思っているが、もし更に他の敵戦闘機が戦闘加入してくると面倒になるので、これらの敵をなるべく早く片づけなければならない。 こう思いながら、苦戦に陥っている僚機はあるまいかと見まわした時、直下200mばかりのところを敵のI-16の6機が行き過ぎようとしているのを発見した。 「よし、この敵の戦闘加入を阻止せねばならない」と私はすばやく先頭にあったI-16めがけて攻撃を加えた。 一連の射撃を浴びせてたしかに手応えがあったはずだが敵は発火する様子もない。 さては噂の通り敵は防弾タンクをつけているのか? 「さらば(それならば伽数奇注)・・」私は急旋回しながら、回避する敵機を追尾したが、この時、私は別のI-16、3機に包囲されているのを感じた。 だが、かまわず、目の前の敵を照準器のなかに入れて機関銃の引き金を引く頃には、すでに私の飛行機も敵弾を受けていてガンガンと翼がなっている。しかし私はひるまなかった。 多数の敵中に突込んでいながら、敵弾をあびることなく敵機を撃墜するなどという器用なことは私にはできない。 「敵に皮を切らせて自分は敵の骨を砕くんだ!」と私はぐっと引き金を握り締めた。焼夷弾の曵光が敵の操縦者を包んだと思うと、操縦席の前方からぱっと火を噴いた。 |

ソ連機相手なら一旋回で後ろに付けたと猛者は語る。

だからノモンハンでは、向かうところ敵なしだった。

だが物量と新しい空中戦術を推し進めるソ連空軍に、日本の航空部隊はじわじわと押され始め、苦戦を強いられるようになる。

追尾しある敵戦闘機の存在が分かっているのに、当面の敵に猪突する、松村中佐であった。

当面追尾していた敵機が火を噴いた直後に、中佐自らも被弾するのだが、中佐機の炎上から不時着に至る経緯に立ち入る前に、ソ連軍のことを書いておきたい。

第1次ノモンハン事件は昭和14年5月からその月末までの闘いだった。

Wikipediaのまとめだと、

日本軍の損害は、戦死159名(内東捜索隊105名)、戦傷119名、行方不明12名で合計290名。装備の損失は九四式37mm速射砲1門、トラック8台、乗用車2台、装甲車2輌である。

ソ連軍は、戦死及び行方不明138名、負傷198名、モンゴル軍の損害は戦死33名の合計369名、戦車・装甲車13輌(内2輌はモンゴル軍のBA-6)、火砲3門、トラック15台を失っている。

また日本軍の戦闘機は終始空中戦で優勢を保ち、ソ連軍の航空機を数十機撃墜し、損失は軽微であったとされる。

この結果を受けて、在モンゴルソ連軍のフェクレンコ第57特別軍団長は更迭されるのだが、後任のジューコフ将軍は軍団長就任前に現地において調査を行っていた。

戦訓はその場で活用しなければ戦訓でなく、後世で戦史にしてもらっても浮かばれないではないか。それにジューコフ将軍はスターリンによる粛清を辛うじて免れたものであり、戦勲なしには文字通り後がないのだった。

秦郁彦氏の「ノモンハン戦の総括」から、第1次ノモンハン事件の末期の航空戦力比較である。

戦闘機は40機(日本)対101機(ソ連)、

戦闘機を除外した爆撃機などの戦力は24機(日本)対105機(ソ連)である。

ソ連軍は日本軍の3倍以上の航空戦力を持っていたのに、なぜ太刀打ちできなかったのか。

ジューコフの航空幕僚が改善策に着手する。それは、半月間戦闘行動を休止して、パイロットの再訓練を行い、また通信システムを含めた監視・警報・連絡のネットワークを構築し、飛行場を増設し、更に97式戦闘機に対抗する方法を案出するの、徹底ぶりだった。

その対抗手段は

①単機格闘戦の回避。I-16は急降下時の優速を利用した一撃離脱戦法。

②旋回性能のよいI-153と優速のI-16を組み合わせた空戦。

③戦闘機の改良。発動機の出力増と武装と防護力(燃料タンクと乗員の防護)強化など。

④低速の爆撃機は夜間運用へ。高速の爆撃機は97戦闘機がいやがる高高度からの爆撃へ。

⑤地上戦闘に資する直協任務の重視。「空のベルトウエイ」戦術と呼ばれた。爆撃機/襲撃機と戦闘機が高射部隊と連携しつつ、味方地上部隊上空に連続して在空し、地上部隊の戦闘に直接協力する。

「空のベルトウエイ」が実行されると、97戦闘機が飛来しても制空は一時的なものどころか、その一時的な制空そのものも怪しくなってくる。

戦闘戦技の土俵が変わってしまったのに、土俵は動いていないと信じて四股を踏む。

日本空軍は第1次ノモンハンでの空戦気分のまま、装備も戦術もそのままに第2次ノモンハンの闘いに突入していった。

さて、 そんな全般状況のなか、松村戦隊長は被弾した。スロットルを一杯引いて(この頃の陸軍機は引くと出力が増加した。海軍機とは逆の制御となっていた)この戦局から離脱しようとするが、発動機はレバーに追随せず。

「途端にむせるようなガソリンのにおいが鼻をついて来る。「やられたか」と座席のなかを見ると操縦席の前方からガソリンが霧のようになって噴出している。」

「ノモンハン空戦からの発想」目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/000kasukisns/002nomonhan/002nomonhan.htm

伽数奇の総合目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/kasukisns.htm