facebook_UP2018.06.15

伽数奇のFairy tale 002_05

facebook_UP2018.06.15

伽数奇のFairy tale 002_05

ノモンハン空戦からの発想

第5話 制空任務の飛行第24戦隊接敵まで

|

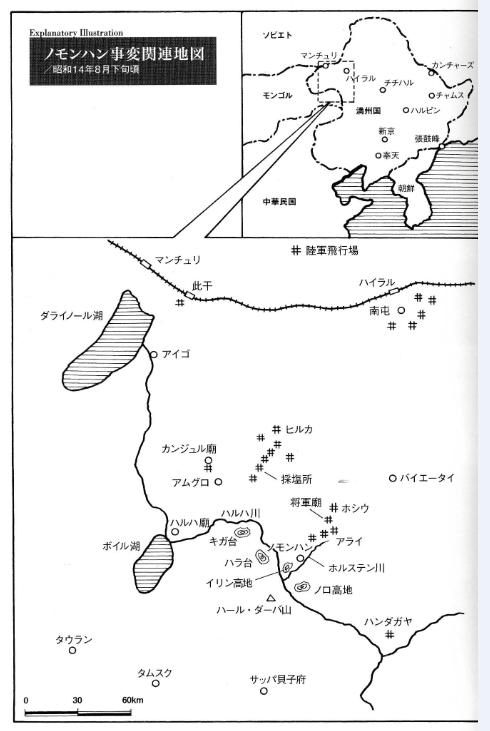

昭和14年8月4日、飛行第24戦隊はホシウ廟の前進飛行場にあり、ハルハ王府付近の制空任務のため離陸した。

ハルハ川を挟み北側が満州国であり関東軍が展開し、南側はモンゴル人民共和国(現モンゴル国)とそれを後押しするソビエト連邦軍(以下ソ連軍)が展開し、ソ連軍は既にハルハ川を渡河しその戦力の先端は、ハルハ川から北 1.5 km 程の「南渡り」付近にある。

満州国とモンゴル国の国境線を巡って、それぞれの国境警備隊が衝突し、それが日ソの闘いに拡大した。この問題への深入りは、本稿の目的ではないが、関東軍の独断専行、就中統帥権を笠に着た参謀の行為を、悲しく虚しく思っている。

そして、司馬遼太郎さんが何度も書こうとして書けなかった「ノモンハン戦史」を、その大量の資料を譲り受けた半藤一利氏は、それを書いた。私は、氏がそれをどう書くか楽しみで、初版本発売と同時に購入し読み始めた。だがご自身は安全地帯に立ち日本を酷評する筆致には、これまた怒りを覚えた。氏の本は読み通すことができずに、途中で投げ出した。

|

| ハルハ川を挟み北側が満州国であり関東軍が展開し、南側はモンゴル人民共和国(現モンゴル国)とそれを後押しするソビエト連邦軍(以下ソ連軍)が展開する。(松本さんが現地を訪ねGPS計測した情報をいただきました) |

松村中佐の24戦隊は企図秘匿のため大きく東に迂回してハルハ王府上空に向かう。

ソ連軍の策源地、兵站後拠はタムスクにある。ソ連はここまで鉄道を敷設した。

そして地上軍支援の直協機がこの付近から飛び立っていた。

24戦隊の制空任務はソ連軍の航空作戦を拒否することにある。ホシウ廟から直距離で95kmほどであるが、迂回すれば 180kmぐらいだろうか。97式戦闘機の巡航は 330 km/時だから 180km に 33 分を要す。

だから戦隊のホシウ廟離陸は0800時であったろう。

|

「わが戦隊は、まず雲下を飛行して敵機を探索した。 <略> わが部隊の制空時間内に敵戦闘機は間違いなく現れると、私はにらんでいた。 そのため我々は、油断なく探索につとめたが、雲下には敵機を発見できなかった。 そこで私は、ふと、敵戦闘機は既にこの層雲の上に来ているのではないかと考えたので部隊を率いて雲の上方にまで出て見ようと決心した」 |

と松村中佐。

そして0833時、雲下すれすれの、高度3700 m(12000 ft)でソ連軍機の編隊と会敵する。

97式戦闘機の最良上昇速度では、この高度に到達するのに離陸から連続上昇すれば、多分3分程、戦闘機操縦者にとってそんな感覚だ。

この高度で長時間在空するのであれば酸素マスクを付けたい。

そんな高度だ。酸素装置は装備されていたが、重量増加を嫌い無線機も含め取り外す*操縦者も多かったようだ。

空戦が始まればどうせ高度は下がるし、後方確認などで首を回しにくいし、無線もどうせ通じないし、とそんな思いだったのだろう。会敵することなく長時間の在空では、私なら是非とも酸素が欲しい。

*操縦者

陸軍はパイロットを操縦者と呼称し、操縦者と、偵察、戦技(機上射撃)、機上通信などを行う同乗者を含めた総称として「空中勤務者」と定義する。

松村中佐も僚機の西原曹長も手記の中で、計器読みの高度から、出力をなくした97戦闘機の滑空距離を述べているくだりがある。

そこから高度計の設定は、離陸前にゼロにする QFE 方式であったような気がする。

であればホシウ廟の標高は 740m であり、会敵高度の 3700m は標高、つまり海面上高度にすれば、4440m( 14600 ft )であり更につらい。

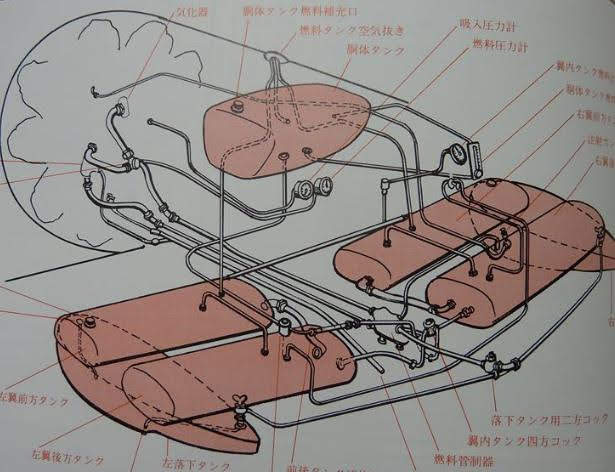

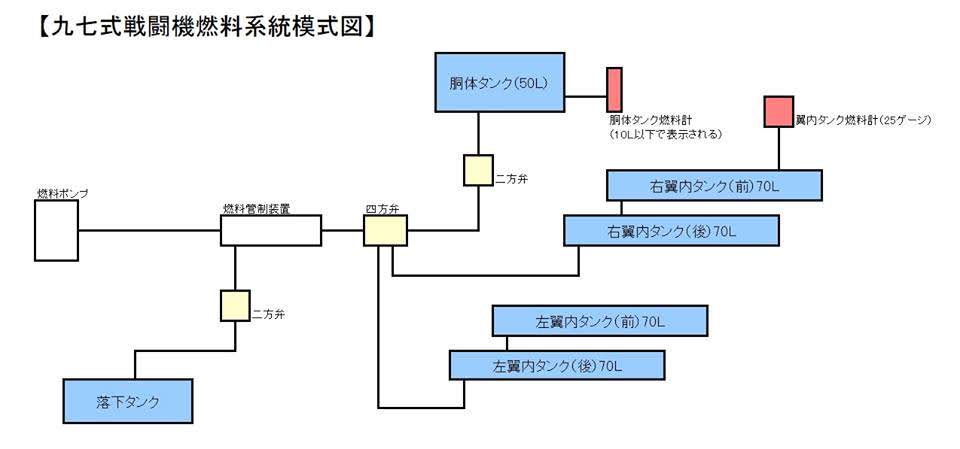

97戦闘機の燃料は、発動機と操縦席の間に 50 L 、主翼内に 140 L × 2 を搭載でき、さらに場合によっては増槽 133 L × 2 を、翼の下に懸吊できる。

通常であれば4時間半ほど飛行できるし、戦場監視などで長時間、とにかく浮いていればよいのであれば、一番馬力の少ないエンデュランス速度で飛行すれば6時間ほどは飛び続けられるだろう。

そんな任務が割り当てられたら、酸素なしでどうするんだろう。また酸素装置の再搭載は短時間でできるのだろうか。など余計な心配をしてしまう。

さて、松村戦隊長は 500 m の距離、味方編隊よりやや上の高度に、I-16 と I-153 (I-15の改良機)の15機の編隊を発見した。

手練れの後続機はさぞ気を揉んだかもしれないし、あるいは敵正面からの会敵であれば、機首の発動機カバーの下方に隠れた相対位置からの接敵であり、さすが戦隊長と思わせたかも知れない。

雲の断片が点在する索敵困難な環境であったかもしれない。

無線電話に期待できなかった日本の戦闘機隊の悲哀でもある。欧米の戦闘機隊は、ピーチクパーチク、それは騒々しかったらしいが。

格闘戦に突入した。秦郁彦氏の「ノモンハン戦の総括」に、

| 戦闘機の現役パイロットは国際的に三十歳が限界とされていたが、全期間を戦った三個戦隊だけでも11戦隊長の野口雄二郎大佐は五〇歳、1戦隊長の加藤敏雄中佐は四四歳、後任の原田文男少佐は四〇歳、24戦隊長の松村中佐は三九歳だったのに指揮官先頭の慣例を守って、しばしば空戦場に出動した。 |

とある。

航空自衛隊では40歳で、第1線の戦闘機パイロットから降りることになっている。

とまれ厳しい空中勤務の環境であった。戦争だから許容されるのではなく、戦争だからこそ身体の航空生理に関する知見を活用して欲しいと思うのだが。

松本さんが松村戦隊長の手記などを読み直して、

「松村戦隊長は、第一戦隊の野口部隊長と同様、事件期間中の多くを地上で過ごしています。出撃回数は全体の1/3程度だった様です。」

と教えてくれた。

飛行第1戦隊長の原田文男少佐は7/29 の、少佐自身の初出撃で、ソ連軍エースのラホフ中尉に撃墜され、落下傘降下したのち捕虜となり、翌年の捕虜交換で帰還したが、自決を強いられている。(秦氏の前出同書)

ノモンハンの地上部隊指揮官たちもだが、事件後辻参謀らに呼び出され、罵倒されたあげく、参謀は拳銃を机の上に置いて部屋をでるそうだ。

しばらくの後に銃声が響いたと云う。

軍法会議もなく、指揮関係も無い参謀に、自決を強要されている。

あくまで戦場での行動を悔いて自決したと云いたいのだろうが、殺人にみえてしまう。

原田少佐のことは知らないが、同じような状況であったような気がする。

航空戦士を、陸軍将校を、ここまでに育てた事柄を否定し無駄とし、貴重な人的戦力を無に回帰させ、尊い命を奪うのだ。なんとも無念で怒りと悲しみの感情に苛まれる。

(ノモンハン戦史の本には地図が添付されていたが何度目かの引っ越しで、これも処分してしまった。最近本を再読したいと思うことが多く、本の処分を悔やむ。戦場の空間と時間の感覚、なんて書くと、尚そう思う。そのことを Noboru Matsumoto さんにメールしたら、氏が現地で確認したGPS座標や、文献で調べたりしたlat/long、また97戦闘機の資料を数分後に送って下さった。ありがとうございます。)

「ノモンハン空戦からの発想」目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/000kasukisns/002nomonhan/002nomonhan.htm

伽数奇の総合目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/kasukisns.htm