facebook_UP2018.06.12

伽数奇のFairy tale 002_03

facebook_UP2018.06.12

伽数奇のFairy tale 002_03

ノモンハン空戦からの発想

第3話 松本さんに送られてきた飛行第24戦隊長松村中佐の手記

松本さんは大叔父の描かれた油絵を探そうとして手を尽くした。

複製品が靖国神社の遊就館にあると聞いた。母君がそれを確認に東京に行ったのだが、展示ローテーションの狭間でかなわなかったが、東京在住の弟さんから複製品の写真を手に入れた。

母が思い出しながらの描いた絵は、複葉機で横転もしていないが、写真で見る絵の構図は、小学生のころ母から聞いた話しのとおりで、

「モンゴルの草原で転覆して炎上している97式戦闘機尾翼の、下敷きになっている隊長を引きずり出している西原曹長、その背後には西原曹長機、そして遥か向こうにはソ連軍の戦車が2台が見え、稜線の彼方に戦場から立ち上る煙が見えている」

と、松本さんは氏のブログで語っている。

この絵の状況を知るべく、母君は五郎おじさん(西原曹長)に尋ねたところ、西原曹長と松村戦隊長の手記が送られてきたと云う。そこで今日は、松本さんのブログから先ず、松村戦隊長の手記(戦隊長の原文を抜粋編集し現代語に改めたと松本さんの注釈がある)をコピペさせていただく。

| 飛行第24戦隊の戦隊長 松村黄次郎中佐(当時)の手記 |

| 昭和14年8月4日。 この日、戦場上空は高度4000m附近にある一連の層雲によって覆われていた。 わが戦隊は、まず雲下を飛行して敵機を探索した。戦隊といっても3個中隊編成であるべきところが、2個中隊で事件に突入、あいつぐ空中戦に損害を受けて、この日の出撃可能機数は隊長を入れてわずかに10機。もはや1個中隊の機数にすぎなかった。 |

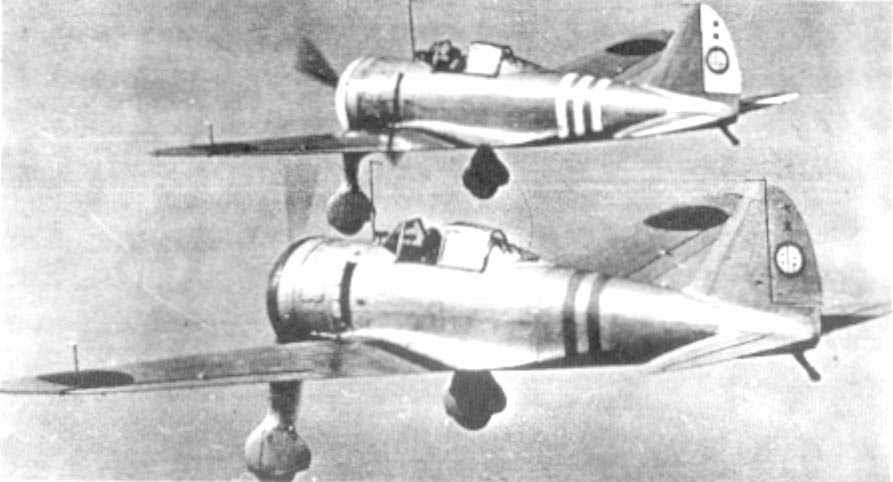

97式戦闘機 |

| この日も、わが部隊は原田部隊に引続いて制空任務についたが、その兵力は決して十分とは言えないので、わが部隊の制空時間内に敵戦闘機は間違いなく現れると、私はにらんでいた。そのため我々は、油断なく探索につとめたが、雲下には敵機を発見できなかった。 そこで私は、ふと、敵戦闘機は既にこの層雲の上に来ているのではないかと考えたので部隊を率いて雲の上方にまで出て見ようと決心した。 午前8時33分、わが部隊が雲の下すれすれの高度3700mに達した時である。突然、敵機を発見した。 敵はどこから来たものかわからないが、I-16、I-15の15機編隊である。(I−16=イ−16;イリューシンの略)距離500mほどで高度は敵の方がやや高い。 私は、ただちに翼を振って攻撃開始を命令した。この信号を見たわが部隊の飛行機は、たちまちぱっと開いて攻撃態勢をとった。 私もすかさず、先頭にあるI-16を捕捉していきなり追遮攻撃をかけた。 あちらこちらに敵味方入り乱れての格闘戦である。 私の僚機・西原機も、I-16を追尾している。 今日の敵は大して優勢でもないから大丈夫だと思っているが、もし更に他の敵戦闘機が戦闘加入してくると面倒になるので、これらの敵をなるべく早く片づけなければならない。 こう思いながら、苦戦に陥っている僚機はあるまいかと見まわした時、直下200mばかりのところを敵のI-16の6機が行き過ぎようとしているのを発見した。 「よし、この敵の戦闘加入を阻止せねばならない」と私はすばやく先頭にあったI-16めがけて攻撃を加えた。 |

I-16 |

| 一連の射撃を浴びせてたしかに手応えがあったはずだが敵は発火する様子もない。 さては噂の通り敵は防弾タンクをつけているのか? 「さらば(それならば引用者注)・・」 私は急旋回しながら、回避する敵機を追尾したが、この時、私は別のI-16、3機に包囲されているのを感じた。 だが、かまわず、目の前の敵を照準器のなかに入れて機関銃の引き金を引く頃には、すでに私の飛行機も敵弾を受けていてガンガンと翼がなっている。 しかし私はひるまなかった。 多数の敵中に突込んでいながら、敵弾をあびることなく敵機を撃墜するなどという器用なことは私にはできない。 「敵に皮を切らせて自分は敵の骨を砕くんだ!」 と私はぐっと引き金を握り締めた。 焼夷弾の曵光が敵の操縦者を包んだと思うと、操縦席の前方からぱっと火を噴いた。 「これでよし」と私は機首を起こしてスロットルをいっぱいに引いたがエンジンはいうことを聞いてくれない。 不調である。途端にむせるようなガソリンのにおいが鼻をついて来る。 「やられたか」と座席のなかを見ると操縦席の前方からガソリンが霧のようになって噴出している。 「万事休す」である。 今は戦闘離脱を決心するほかはない。 手早くエンジン・スイッチを切って急旋回を行いながら、わざと機体をスピンさせ、撃墜されたと見せかけて追撃してくる敵の攻撃を回避した。 幸い敵機は攻撃を断念したので、私は簡単に戦闘圏外に離脱することができた。 しばらく機首をハルハ河の方向に向けたものの、私はふと考えた。 高度計は空中戦開始時の4000mからぐっと下って2000mを示している。 エンジン停止後の空中滑空の距離は高度の7倍だから、約14kmだ。しかし、すでにモンゴル領に深く入っているので、このまま空中滑空を続けたとしても、かろうじてハルハ河を越られるかどうか?というところだ。 敵の地上部隊は既にハルハ河を越えているので、どちらにしても敵戦線の後方でなければ、着陸できないことは明かだ。さらば(それならば伽数奇注)次に来るのは敵線突破だ。暗闇にまぎれてならいざ知らず、白昼に敵戦線の後方に不時着して敵戦車や装甲車の目をかすめて、戦線を突破するなど不可能に近い。 しかし、やれるだけはやってみなければならない。最悪の場合に陥ったならば、ただこの拳銃の最後の弾丸で自決するばかりだ。すでに可児、森本の両中隊長ら親愛なる部下の5分の4を失っていた。今、私も部下の後を追う運命に来たのだ。恐怖はなかった。 こう決心した私は、更に空中滑空を続けながら、この傷ついた飛行機が到達できる範囲で、なるべく敵戦車や装甲自動車のいない場所を探し求めるのであった。 そうして、それはハルハ河とホルステン河との合流点から、少し東方の「東渡り」附近のほかにはないようだ。私はなおも滑空角度に注意しながら不時着地点付近の敵情を観察した。 その時である。なんとなく飛行機の気配を感じて後を振返ると、いつも編隊の僚機のつく位置にまぎれもない、わが部隊の標識のある飛行機がぴたりと寄り添っているではないか。 よく見れば、それは私の僚機の西原機だ。西原機も私の振返ったのを認めたのか、頻りに機翼を振っている。それはあたかも「大丈夫です、部隊長殿、私がついています」と言わんばかりの心強い信号であった。 これを認めた私は、何度か強くうなずき返した。「これで先ず、敵線突破の困難だけは除かれたというものだ。あとは自分が西原機の着陸に安全な場所を求めて不時着すれば良いのだ。そうすれば西原機が私を拾って帰ってくれる」そう思うと、今までひたすら最悪の場合の覚悟に冴え切っていた私の頭にじいんと熱い血がのぼるのを感じた。 しかし、ハルハ河に近づくに従って、私の飛行機はしだいに高度を失ってゆく、それでもハルハ河を越える頃には。まだ200mの高度を保つことができた。 ハルハ河を越えた所は平坦な場所が少ないので、私は「東渡り」からノロ高地を包囲している敵地上部隊の方向に通じている通路・・といってもほんの草原の轍の痕跡があるばかりだが、その附近に不時着しようと決心した。幸いその近くには敵の戦車の姿も見えない。横風ではあったが、今は高度の余裕もないので「東渡」の方向から通路にそって着陸しようと左旋回を行いながらフラップを降ろした。 フラップをおろし終わった途端にパッという音がしたと思うと、座内席は一瞬のうちに真赤な炎に包まれてしまった。 噴出していたガソリンにとうとう引火したのだ。高度は100m、落下傘降下するには300mの高度が必要だ。 「また、やったな」心の中では自分はこうさけんだ。私には空中火災は始めてではなかった。 それは4年前、内地で新しい戦闘機の審査に従事していた時の出来事である。 その時もやはり着陸直前の旋回中に漏洩していたガソリンに引火したのだ。私は手や顔面にふきつける炎の熱さに耐えかねて思わず、落下傘降下のために座席ベルトを外した。 そして、いざ降下しようと真下を見ると高度はせいぜい100m程だった。落下傘降下をしたならば完全に開くまでに私の身体は地面に打ちつけられて終るだろう。たとえ足や顔は焼けただれても、飛行場に着陸するより外に方法はないのだ。 私は皮手袋をはめた左手で顔を蓋い、ふきつける高熱のガソリンの炎にあぶられながら、平常の通り飛行場に着陸した。 着地後、しばらく滑走して、転覆の危険なしと認めた時、機外に飛び出した。飛行機は炎上したけれども、私は顔面に軽い負傷を負っただけけで助かったのであった。 とっさに4年前の冒険を思い出した私は、下半身にふきつける熱い炎に耐えかねて両足を方向ペダルから離して座席の近くに縮めながらも、落下傘脱出をしようなどとは思ってみなかった。 たとえ、両手両足は焼け焦げようとも、このまま火達磨となって着陸するより仕方はないものと覚悟を決めた。 しかし、紅蓮の炎に包まれて操縦桿を握る右の手は焼け焦げるように熱い。 耐えるつもりであったが、それでも2度だけ、私は手を離した。するとその度に、飛行機はがくっと機首を下げ墜落状態になろうとする。 私は慌てて、灼熱した操縦桿を握りしめ、炎のなかで必死の操縦を続けた。 もちろん、この間にも着陸後の脱出を考えて座席ベルトをはずすことは忘れなかった。 地面に近づくに従って、接地姿勢をとるため操縦桿を引いた。そうして機首を起こして、速度が低下してくると、今まで下半身をおおっていた炎は、私の上体までも包んでしまった。 着陸操作のため、懸命に凝視していた地面は炎にさえぎられて見えなくなり、私はその中で窒息しそうになった。 炎の熱さと息苦しさで、無我夢中ながらも、私は微かに車輪の接地した衝撃を感じた。同時に座席に立ち上がって、翼の上に飛び出すと、プロペラにも叩かれず、尾翼にも衝突しないように斜前方、翼の前をめがけて身を投げた。 |

松村戦隊長の手記は更に後日談が続く。気になる方は松本さんのブログからお読み頂きたい。また手記文中の改行は伽数奇による(画面での読みやすさのため)。

「ノモンハン空戦からの発想」目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/000kasukisns/002nomonhan/002nomonhan.htm

伽数奇の総合目次にもどる

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/kasukisns.htm