2020.04.16 facebook_UP

2020.04.16 facebook_UP

「桶狭間合戦」

青空文庫

菊池寛

青空文庫は新たに菊池寛さんの「二千六百年史抄」を読み始めたのだが、2日前に見た濃尾平野の景観に魅せられてしまった。それで「桶狭間合戦」に決心変更。

私が立った八木山山頂の、たった40km先に桶狭間が見えている。尤も視角にその範囲が含まれていると云うことである。勿論そこからの可視光線が届いていると云うだけで、細部地形が見えるわけではないが。

織田軍と今川軍の緒戦は、今川の人質だった松平元康(後の家康)による丸根城攻撃とされる。丸根城の火の手が上がっている。そのとき八木山山頂におれば、その煙は見えたことだろう。

丸根砦もだがこのあたりには、小さな城や砦が林立している。

信長の今川に向けた前方防御拠点は、南から丸根城、鷲津砦、中島砦、善照寺砦、丹下砦であり、大きいので四十間四方あるが大概十四五間四方だったという。一間は1.8mほどだからそのほどが知れる。

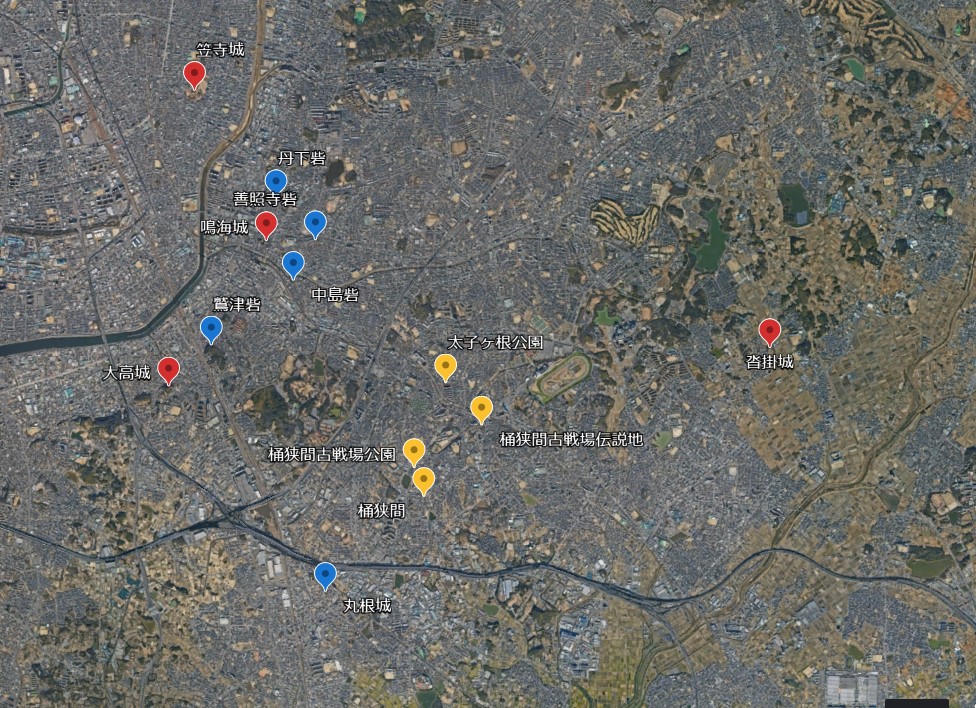

信長はこれらの拠点に、戦備の度急を告げる時期以降には四五百の兵を配置させている。添付のGoogleEarth写真では桶狭間合戦開始時の状況を信長の拠点を青、今川の拠点を赤で印した。(図-1)

図-1

この戦端が開かれる以前、この本では桶狭間の戦いの3年前永禄元年4月のこととされているが、やはり松平元康は信長の支砦を攻め火をつけ、それを助けるため手筈通り援軍を出し手薄になった丸根城、鷲頭城などの警戒の間隙をぬい大高城に兵糧を搬入したことがある。

草を食み耐えていた「城内の草根木菓を採って、戦なき日は之れを用い、戦の日には、ほんとうの米を与えたと云う勇士」鵜殿長照以下の将兵を救ったわけである。元人質や寝返った者は試しにとてつもなく働かされる。

一方大高城主鵜殿長照はもともとここを所領していた。その長照は今川義元の妹の子であり、政略などで旗幟転ずる者も多い両勢力の狭間で一貫して今川の旗を翻し続ける律儀者だった。

旗幟と云えば鳴海城と笠寺は織田側に入り込んでいるが今川方だ。鳴海の山口左馬助が信長を嫌い今川に付いてしまった。そのいざこざの過程で笠寺には今川の武将戸部豊政が入り込んでいる。

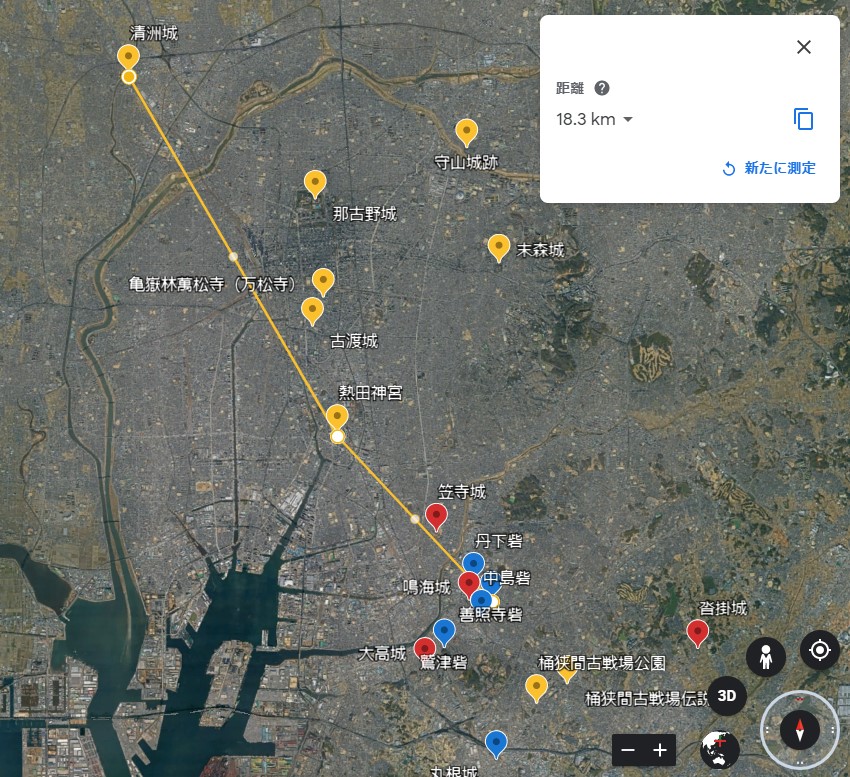

両雄総力で対峙せんとする永禄3年5月19日の桶狭間である。今川先鋒の元康軍2500は先ず丸根城を攻め火を放った。城将佐久間盛重以下500討死。その城の燃えるを清州城を出、熱田で戦勝祈願をし、善照寺砦方面に向かう信長は見たであろう。清州から善照寺まで18kmだ。善照寺で信長は前線の状況を掌握する。(図-2)

ハーフより近いとはマラソンランナーの距離感覚だ。

図-2

私が沖縄勤務を終え岐阜にやってきたとき、NHKの大河ドラマの影響だろう。信長ブームだった。書店にもいろんな信長論が溢れてた。桶狭間の戦いぶりも議論は過熱していた。迂回の奇襲行動などない、あれは正面突破であるとする主張もこのころでてきた。だからこのときのNHKドラマはそんな筋立てに仕上げていたのだが。

閑話休題だ。

善照寺に進出した信長が見た地形だ。家屋は林や森に脳内変換願います。

善照寺から、燃えている信長最前方拠点の丸根城まで4.5km。信長の右脇腹を窺う今川方の大高城まで2.7km、同じく鳴海城は僅か600m。(図-3)

図-3

戦況も逐次入ってくる。丸根の戦いで佐久間重盛以下は奮戦し、元康配下の攻城の武将3名を死傷させる奮戦を演じた。

攻城の今川兵は怖気づいて後退したのを、佐久間は開門し突撃した。

だが多勢に無勢、遠巻きに射られ壊滅。重盛以下「旗頭の首七つを、元康は本陣の今川義元の下に到さしめた。(ママ)」

猛将佐久間重盛。物部⇒もののふ⇒武士はこれを致してしまう。

元寇の役のときなど対馬で「もののふ」は隠れていれば、そのうち居なくなるから、そうすればと思っていまうが、彼らは迷うことなく少人数で突撃している。蒙古朝鮮の兵の惨さは日本人の感性をこえるので、そうせねばならなっかったのだろう。

ノブレス・オブリージュ高貴は義務を強制するのである。フランス人には強制かもしれないが、日本人は自発的な主君にたいする想い、自らの家、家族、一族郎党に対する想い、自らの名をこそ惜しむ、もののふの、そんな想いの発露であろう。だから彼らのノブレス・オブリージュに負けず、関門海峡で鹿児島湾で彼らの艦隊と臆することなく戦ったではないか。日本の独立と国体を守り切ったではないか。背筋を伸ばせ現代日本よ!

ありゃ、再び閑話休題である。

丸根城堕ち、いま鷲津城の織田信平討死した。

ここで信長の一武将梁田政綱が放った斥候沓掛方面から帰り「義元は今から大高に移ろうとして桶狭間に向った」旨を復命し、次いで義元は田楽狭間に屯した、との報告がもたらされた。

まさに信長の一番知りたかった情報である。

このような情報のことを私たちはEEIと呼んでいた。EEI とは Essential Element of Information で、情報主要素として作戦命令に含まれる。それは指揮官が渾沌とする状況の中で最も知りたい情報要求であり、情報部隊のみならず作戦部隊も、兵站部隊だってそのこを念頭に行動し報告する。

折しも朝から蒸し暑かったが、ここにきて「雷鳴豪雨降り下り風山々の木揺るがす」状況となる。

伝説では信長は間道から「太子ヶ根の丘」に在ったとある。その地名は今も残っている。また脱線するが、地域の統廃合などでどんどん地名が変わることに危機を感ずる。地名を変えれば歴史をなくす。島根勤務のころそれがあった。どんなに寂しかったことか。

太子ヶ根の丘から前方を俯瞰してみる。(図-4)

図-4

信長からの攻撃前進軸で見ている。画面の後方が善照寺で、画面左下から中央に突き出ている舌状の台地の先端に太子ヶ根がある。善照寺から太子ヶ根まで2.5km。そして太子ヶ根の眼前に義元が屯していたとされる桶狭間の古戦場伝承の地が迫っている。

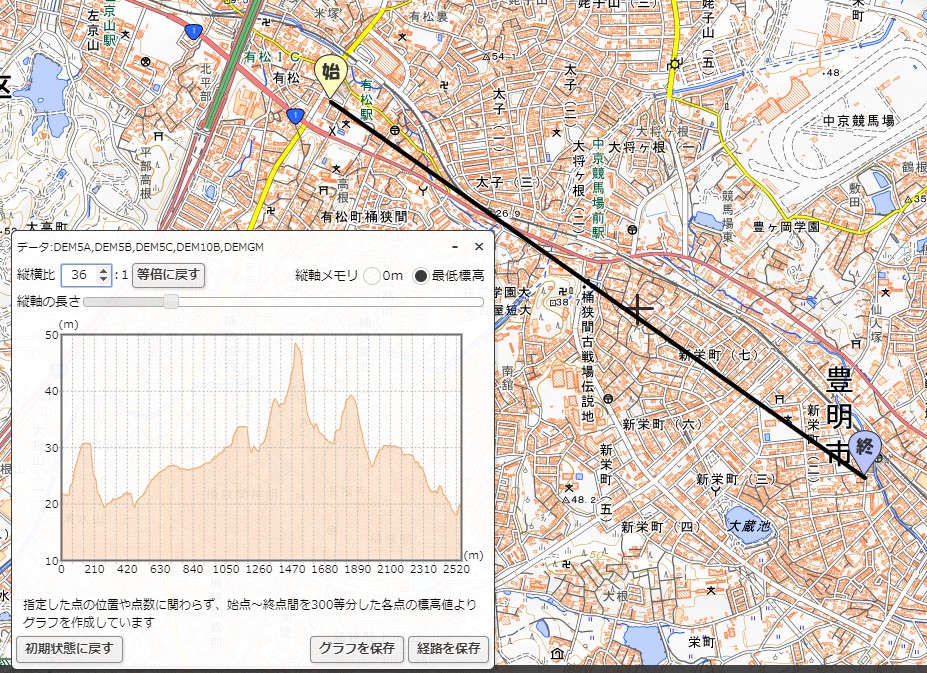

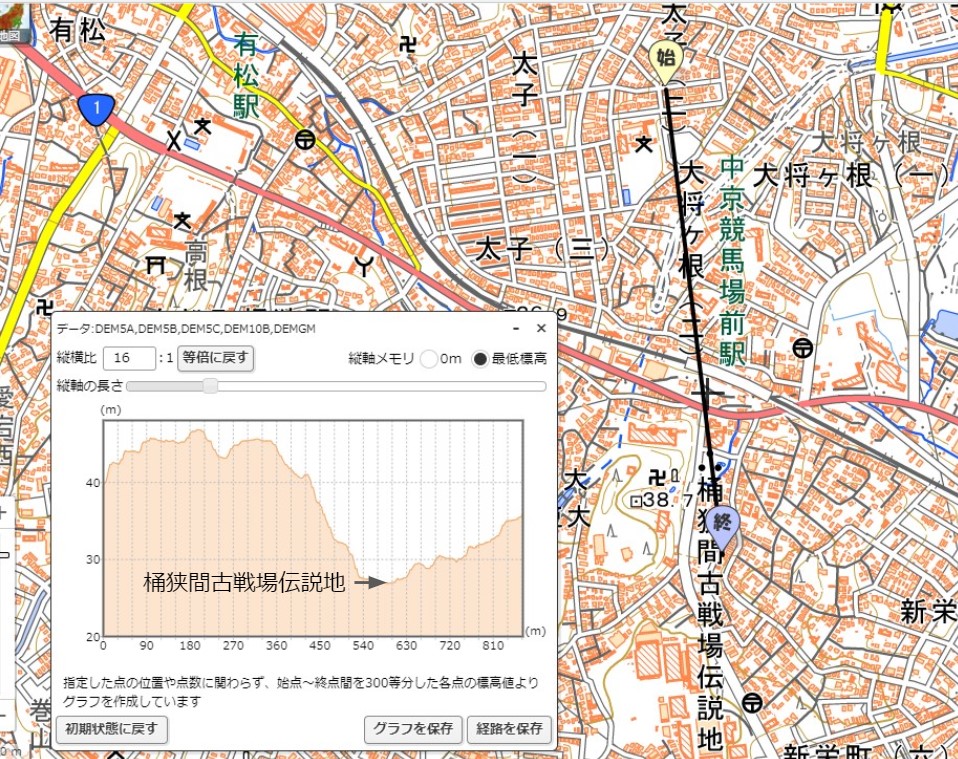

さて説明の順序としてお付き合い願うのだが、もし信長が善照寺から真っすぐ街道を桶狭間に向かったとすれば。図-5 の起伏を進軍したことになる。

図-5

信長の軍勢は断面図の左から右に進む。義元からは見えなくても当然物見くらいは上にあげるであろう。図は標高が誇張してはあり、物見をあげると云ってもたかだか 3 か 4m ほどの比高であり、軍紀が緩んでいてもそれくらいは厭わないだろう。信長の接敵は事前に発見される可能性が高いと思われる。それに信長はだらだらと登りであり、最後の突撃は上からと云え高くても4mほどしかないのだ。

次いで、上の進軍方位と直行する方向から地形の起伏を見ておく。(図-6)

図-6

信長は断面図のやはり左から右に進むが、下がった後もう一度登って最後の突撃は 8m ほどの突き落としになるだろう。義元側の物見に適する位置まで水平で 210m 登り 8m だ。よほど軍紀が弛緩していない限り警戒の目は出すだろう。それに物見を上げた地点から信長側は凹地であり義元が迎え撃つことに有利な地形となっている。

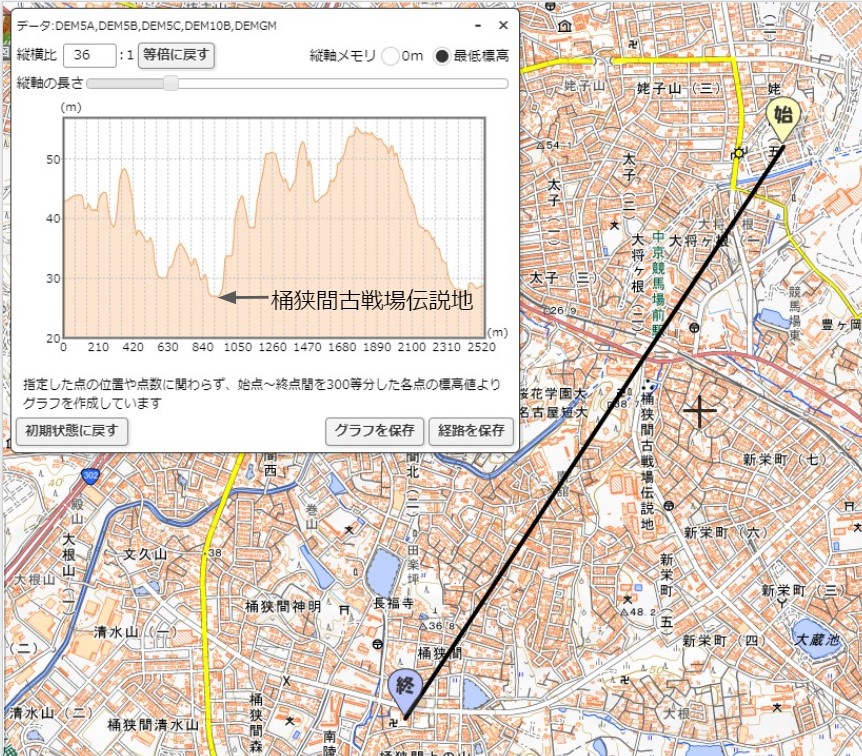

さて実際に行動したであろうと云い伝えられている太子ヶ根の丘からの景況である。(図-7)

図-7

もう解説する必要もないでしょう。それにこの断面図は、上の2例の高さの強調の比率の半分以下にしていてこうなのです。突撃の開始地点から大休止中の?宴席中の?義元屯する帷幕(いばく)まで水平距離 180m 比高 15m 。

「その丘上で信長馬から下りて斬り込むかと議すると森可成(よしなり)馬のまま馳せ下るがよろしいと答えたが、丁度昼頃になって風雨がやや静ったのを見計って、一度にどっと斬り込んだ」とある。丘の上で信長側が大きな姿勢をとっても段付きの丘陵は信長の姿を隠すだろうし、物見がこの上にあっても起伏の上下は監視をやりにくくするだろう。

この凹地で今川義元は、桑原甚内、服部小平太、毛利新助に打ち取られたのであった。

この本では、今川2万5千、織田3千500としている。

先に紹介した厳島合戦も寡兵で大軍を打ち破っている。これらの戦例は日本人好みであり、憧れの対象であったろう。だがこれが圧倒的な戦力とそれを維持する兵站の能力を目指す至極全うなありかたを、いわばさげずむような風潮をうまなかっただろうか。

毛利元就は十分な時間で情報戦を仕掛けて、実際の戦いにおいては大軍が勝てない舞台装置を作り上げた後のことだった。また織田信長の桶狭間は信長の天才と僥倖が味方した薄氷の勝利であっただろう。

稿の最後、ノモンハンの辻政信参謀等の戦争指導と現地軍の無念を想起してしまい。言わずもがなのことを書いた。

このリンクはそれぞれの場所へGoogleearthで確認することができます

(Googleearth使用環境が必要です)

右クリックで新しいタブで開くと便利です!

↓

https://drive.google.com/open?id=1V7I5W1wM4d7jQASRO4PpGl-GTFyWpVR6

http://www.mf.ccnw.ne.jp/~ad32901/kasukisns/kasukisns.htm