| H27.04.07. | 吉 野 山 の 桜 |

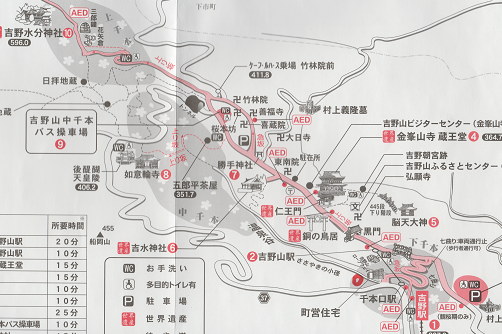

| 今年行く桜の花の観賞地は吉野山と決めていた。何故か分からないのですが先月の末頃から、吉野山のサクラの開花情報がメールで送られて来ていました。それによると、4月の7日が下千本のサクラが満開に成ると予報されたいました。しかし、4月に入ってから菜種梅雨が始まり、雨が降ったり止んだのスッキリしない日が続いていました。そしてその雨が4月中旬まで止まないと長期予報がされていました。サクラの花は8分咲から満開に成るまでがピンクが強く綺麗なので、下千本が満開の時は中千本が8分咲で丁度良い見頃であろうと推測し7日に決行しました。 6日の夜、亀山SAで仮眠し、R25で針ICから紆余曲折しながら吉野山観光駐車場に7時過ぎに着きました。駐車料金は、施設協力金も含めて1,500円でした。多少高い気もしましたが、設備等の維持、管理をして行く為には必要なのだろうと納得しました。気にしていた雨は降ったり止んだりで、霧が立ち込め山は全く見えませんでした。 |

歴史的概要 歴史的概要「吉野」という地名は、我国の歴史の中に多く現れる。古事記の神武天皇東征伝説にはじまり、天武天皇や持統天皇等、古代における多くの天皇が行幸され、また、万葉集にも数多く詠まれた土地である。平安時代(794〜1192)初頭からは日本独自の山岳宗教「修験道」の根本道場として隆盛を極め、百数十の堂塔伽藍が軒を連ねていた。宇多上皇・白河上皇・藤原道長・頼道などの皇族も参詣に訪れている。その修験道の勢力を頼みとされて、後醍醐天皇が吉野に南朝を開かれ、以後、後村上・長慶・後亀山の四帝五十有余年の間、南北朝時代(1336〜1392)における一方の拠点となった。 また、吉野は、世に知られる桜の名所である。吉野の桜は単に花見の為に植えられたものではない。修験道の本尊金剛蔵王権現の姿を、開祖役行者が桜の木で刻んだとう伝説から、桜は聖木、神木とされ、本尊に捧げるために植え続けられ、大切に保護されて来た。平安時代の古今和歌集にも詠われた吉野の桜は、以後、現在に至るまで数限りない文学に登場する。歴史の古さや本数の多さばかりでなく、標高を異にして大群落を形成する吉野の桜は、花期が長く、山や谷を桜色に染め上げる景観は、他にその比類をみない。 |

下千本の桜は今日が満開とネットに出ていましたが、満開を過ぎている様に青葉が出ていました。霧が覆い遠くの山は鮮明さに欠けていました。 下千本の桜は今日が満開とネットに出ていましたが、満開を過ぎている様に青葉が出ていました。霧が覆い遠くの山は鮮明さに欠けていました。吉野山の地理的概要 吉野山は、紀伊半島のほぼ中央部、大峰山脈の北端を形成する位置にある。その北側には紀ノ川の上流である吉野川が東西に流れ、その東西は、泉湯谷と左曽谷と呼ばれる深い渓谷によって挟まれている。吉野川の南岸から、標高857.9mの青根ヶ峰まで、直線距離にして約8km連なる馬の背状の尾根が吉野山の中心といえる。吉野山は、奈良盆地に都が営まれていた古代から、大峰の山を背景として、吉野川の向こうに望まれる聖なる山として信仰を集め、都人にも広く知れ渡る霊山であった。 吉野山から山上ヶ岳(俗にゆう大峰山)付近までを金峯山と総称する。金峯山の山上にあたるために名付けられた山上ヶ岳には山上蔵王堂が、山下にあたる吉野山には山下蔵王堂が建立されて、それらを中心とする寺内町が形成されてきた。現在でも、吉野山の高台には、高さ34mといわれる金峯山寺蔵王堂(山下蔵王堂)が聳え、吉野山の何処からでもその偉容を望む事ができる。周辺に神社仏閣ををはじめ土産物屋、旅館等が立ち並ぶ景観は、修験道の霊場としての趣を色濃く残している。また、南北朝の動乱などの数多くの歴史にまつわる遺跡等も数多く残されており、吉野山は、宗教、政治、文学、自然などの複合的要素を備えた名山と言える。 |

次第に霧が濃く成り美い桜は見えませんでした。 次第に霧が濃く成り美い桜は見えませんでした。吉野山から移された桜 嵐山・保津峡といえば、今では京都嵯峨の嵐山を思い起こしますが、駐車場が有る上の山を嵐山といい、谷を隔てた東側の桜山をホウヅキ尾(保津峡)といって、いずれもここから京都へ移されたものです。亀山天皇が即位(1259年)の後、嵯峨の地に仙洞御所(上皇の御所)を定められ、保津川の対岸に吉野山の桜を移し植えて、その桜を守るために、蔵王権現を併せて祭りました。 このほか吉野山から移し植えられた所は、主な所でも皇居・上野・隅田川堤・小金井堤(東京都)岩手県平泉近くの束稲山などがあります。 七曲がりの下千本 吉野駅から弊掛社をへて、吉野山へ登る急坂を七曲がりといいますが、この付近一帯に植わっている桜が下の千本で昔の一目千本というながめもこの辺りのことをいったものです。元禄の頃の「吉野紀行」という書物に「日本が花」七曲がりなど過ぎゆくに、もろ人桜苗を求め植えて蔵王権現に奉る。みずからも又桜30本を植えさせて いつかまた訪ふといひつつみ吉野の 我が植えおきし花を来て見む とあり、同じころの貝原益軒の「和州巡覧記」という本にも「七曲がり、この坂に村童ども多く桜苗を売りて、すなわち唐鍬をもって植える。下の谷を桜田という名所也」と書かれています。これを見ると吉野山に登って来る人は、この桜は蔵王権現に供えるためにあるのだ。という考え方が徹底していたようですし、又地元の人も桜苗を栽培していたことがわかります。それにしても、今は昔ほど桜を大切にしようという気風が、うすれてきているのは残念ながら事実です。それが蔵王権現に対する信仰のすたれということもあるでしょうが、それに代わって自然と伝統をより大事にしようという、素朴な心を養う事を、もっと真剣に考えられてよいはずです。この付近は、そういうことも併せて考えさせられるところでもあるのです。 |

| 吉野葛 葛は秋の七草の一つで、野生葛の根より採取した吉野葛は、最高級の澱粉で古来より原始食、自然食の元祖である。吉野葛は吉野地方に於いて俗界を離れた山伏や修験者達が自給自足の糧として、また、山間僻地の人達の保存食、飢餓食として、古くは平安時代の頃よりつくられた。古書や文献によれば吉野山脈、金剛葛城山脈に産する葛は山地条件や気候により最高とされ現在では自然食や病中病後の滋養食として格別に珍重がられている。 吉野山で販売される吉野葛は、その名声どおり伝統と品質を守り厳選を重ね厳寒に製造され、吉野山並み奈良県の特産、土産物品として推奨されているものである。 |

大橋 |

大橋 この大橋と呼ばれる橋は、形こそ普通の橋と変わりませんが、一般の橋とその成りたちの相違に注意していただかねばまりません。その証拠に橋の下に流れる水が無いばかりか、地形のもっとも高い所にあって、両側が谷になっています。これは、天王橋(竹林院前)今は無く成った城橋(水分神社裏)とともに、いわゆる吉野三橋のひとつで、元弘三年(1333)大塔宮護良親王が北条幕府方に対し、吉野城にたてこもったときの空掘りに架かる橋なのです。だからこれはただ単なる橋とは見ずに、むしろ橋の下の空間が、昔のいくさの戦略的な意味があるとして、注目する必要が有る訳です。もっとも大橋も自動車の通行が激しくなるにつれて、昔ながらの木の橋がいたみがひどくなったので、下の空間を埋めて鉄筋コンクリート造りとなり、橋の反りによって往時のようすをしのぶに過ぎなく成りました |

黒門 黒門黒門は金峯山の総門で、いうなれば吉野一山の総門でもあります。 こうゆう様式の門を高麗門といい、城郭によく用いられています。昔は公家大名いえどもこの門からは、槍を伏せ馬をおりて通行したと言う格式を誇っていました。 ちなみに金峯山というのは吉野山から大峰山に至る峯続きを指し修験道関係の寺院塔頭が軒を連ねていました。それらの総門がこの黒門だったのです。 現在の黒門は昭和60年秋、金峯山寺本堂蔵王堂の大屋根大修理にあわせて改築されたものです。 |

金峯山寺 大修理中です。 |

金峯山寺銅鳥居(きんぶせんじかねのとりい) 金峯山寺銅鳥居(きんぶせんじかねのとりい)創立年代不詳。俗に聖武天皇の東大寺大仏建立の余銅をもって造立されたとの伝承がある。太平記等の文献に正平3(1348)年の兵乱で焼亡したとの記述があり、その後再建されたものと考えられる。宝永3(1706)年の火災に類焼し、真木を焼いたが正徳元(1711)年に再興された事が記録されており、銅製の鳥居としては現存最古のものである。高さ8.2m、柱間隔7.4m柱径1.1mで、柱底に殊文帯と蓮弁を鋳出しており、石の座の上に立ち、正面に発心門の扁額をかけている。 この鳥居は、俗界と浄域との結界であり、仏道修業を発心するところ、菩提心をおこすところとされる。修行者達は、ここで俗界を離れて修業を行う心を奮い立たせることになる。また、山上ヶ岳頂上(大峰山)にある山上蔵王堂までの間にある発心門・修業門・等覚門・妙覚門と続く金峯山四門の大一門であり、宮島の木の鳥居、天王寺の石の鳥居と並んで日本三鳥居の一つとされる。 |

上の千本まで来ました。桜は満開ですが、霧が濃く成って来ました、ネットでは3分咲と表示されていましたが丁度見頃です。ネットは何処まで信用していいのか分からない。 上の千本まで来ました。桜は満開ですが、霧が濃く成って来ました、ネットでは3分咲と表示されていましたが丁度見頃です。ネットは何処まで信用していいのか分からない。横川の覚範の首塚 この辺の上下が上の千本で、俗に滝ざくらと言われている所です。花の盛りに下の方から見上げると、あたかも花の滝がたぎり落ちるように望まれるので、こう名前が付けられました。 さて、この小さな丘が横川の覚範の首塚という伝承をもっています。 文治元年(1185)12月、兄頼朝の怒りに触れた源義経が、武蔵坊弁慶をはじめ、佐藤忠信、伊勢の三郎、常陸坊海尊、鷲尾の七郎、片岡の八郎といった一騎当千のつわものとともに、愛妾静御前を連れて雪の吉野山に潜入し、吉水院(吉水神社)に身を隠していましたが、金峯山寺衆徒の味方を得る事が出来ず、途中で静とも別れ、この上の子守の社水分神社まで逃げ伸びてきましたが、豪僧横川の覚範が追いすがってきたので、家来の一人佐藤忠信が義経の身代わりとなって、中院谷(首塚の後ろの谷)で戦い、この少し上の花矢倉から矢を浴びせ、覚範を討ち取りそのすきに義経一行を落ち延びさせたのでした。そして討たれた覚範の首を埋めたところが、この塚だといわれています。 |

小雨が降ったり止んだりしている。そして上千本では濃霧に成って来た。8時前に駐車場を出発してから花矢倉に着いたのは10時前で、約2時間程掛かっていた。花矢倉展望台は絶景の場所なのですが、濃霧でなにも見えない最悪のコンディションでした。その広場には数人の若い人達が居て愛想良く迎えてくれました。不思議に思いボランティアで案内をしているのか?聞いたところ、「ここで写真を撮るので良かったら買って頂きたい」との事でした。1枚1,200円と書いて有りました。この濃霧では背景の景色が全く写らないので誰一人記念撮影をする人が居ませんでした。そこでこの濃霧は良く発生するのかと聞くと、滅多にない事です。と教えてくれました。しかし時間が経てば霧が晴れると思います。と希望を持たす発言をしていました。 小雨が降ったり止んだりしている。そして上千本では濃霧に成って来た。8時前に駐車場を出発してから花矢倉に着いたのは10時前で、約2時間程掛かっていた。花矢倉展望台は絶景の場所なのですが、濃霧でなにも見えない最悪のコンディションでした。その広場には数人の若い人達が居て愛想良く迎えてくれました。不思議に思いボランティアで案内をしているのか?聞いたところ、「ここで写真を撮るので良かったら買って頂きたい」との事でした。1枚1,200円と書いて有りました。この濃霧では背景の景色が全く写らないので誰一人記念撮影をする人が居ませんでした。そこでこの濃霧は良く発生するのかと聞くと、滅多にない事です。と教えてくれました。しかし時間が経てば霧が晴れると思います。と希望を持たす発言をしていました。ここで霧が晴れるまで無駄な時間んを過ごすより、少し足を伸ばし吉野水分神社に行く事にしました。 9時半に成ると下千本から中千本の勝手神社辺りまで車両通行禁止となり遊歩道になるので、車の方は注意が必要です。 謡曲「忠信」と花矢倉 謡曲「忠信」は、義経が吉野山脱出の折りの忠信の勇壮の様を描いた曲である。 頼朝と不和に成り、都落ちして吉野に忍んでいた源義経を、この山の僧兵が今夜夜討にするとの情報を得たので、佐藤忠信とその朗党が留って防矢することになり、義経主従は山を落ち延びた。 義経の鎧を身に付けた忠信は高櫓に上って襲いかかる敵を打散らし、空腹を切って谷に飛び下り、なおも追いすがる僧兵を斬り払い九死に一生を得て蝶鳥の如く逃げ伸びたのであった。 現在の花矢倉は桜の名所であるが、防戦には格好の地形で、忠信が敵将横川覚範を討ち取ったと言われる場所である。 |

世尊寺跡・三郎鐘(重文) 世尊寺跡・三郎鐘(重文)いまは標柱一つが、その昔ここに寺が有った所だと伝えているにすぎませんが、この上の広場が世尊寺の跡です。明治8年(1875)廃仏の難に遭って廃寺となり、本尊とつり鐘、それに石燈籠だけが残りました。本尊の木造釈迦如来立像(鎌倉期)は蔵王堂に安置されており、また石灯籠は水分神社の前に残されています。上の丘に残る釣鐘は、俗に吉野三郎と称される名鐘で、初めてこの鐘が造られたのは保延6年(240)で、平忠盛が鵜飼千斤を施入した旨の銘が有り、忠盛が平家全盛時代を築いた清盛の父であるだけに当時のあつい信仰の様子がしのばれます。その後この釣鐘は永暦元年(1160)寛元3年(1245)にも改鋳されているので、現在の物は今からほぼ740年前のものということになります。 人丸塚 この上の丘の真中に、人丸塚と呼ばれている仏像石が、ポツンと置き去りにされたようにうずくまっています。これは昔建立された五輪塔か何かの一部だろうと考えられますが、今となっては正体不明というほかはなく、四面のそれぞれに線刻された仏像は、ほとんど風化しながらも藤原期の作風を示し、吉野山には珍しい石仏といえます。人丸塚といいならわされているものの、その由来も定かでなく、この石に願を掛けると子供に恵まれるので、「人生まる塚」ともいい、また火を防ぐ呪力を秘めているので「火止まる塚」などとも伝えています。 |

桜本坊 桜本坊桜本坊は、天武天皇が吉夢を見て建てられた古刹で、以来千数百年法灯の絶えた事がありませんでした。しかし明治初年の廃仏棄釈によって一時は寺運も衰えた「受難」の寺でしたが、その後大いに復興し、現在は山伏文化の殿堂と称されるほど宝物も多く、金銅釈迦如来の推古仏(重文)藤原時代の木造地蔵菩薩坐像(重文)鎌倉時代の木造役行者倚像(重文)をはじめ、金峯出土の線刻金剛蔵王権現鏡像ほか、修験道に関する古文書、大峯絵巻や桜絵巻など、数多く蔵しています。 また、本坊は役行者感得の聖天(大聖歓喜天)を併祀し、「吉野の聖天さんとして春秋の大祭には家運繁栄を祈る人達でにぎわいます。 本坊も宿坊であるため、客殿をもち、大広間を天武天皇ゆかりの日雄殿と称しています。なお境内には県下でも珍しい、樹齢約350年を経た「ギンモクセイ」の巨木があって、県指定の天然記念物として、保護されています。 |

花矢倉展望台から小雨の降る中を吉野水分神社(みくまり)神社に参拝しました。境内を入ると80年と言われる枝垂桜が美しく咲いていました。ここも霧が立ち込め背景が全く見えませんでした。数人の人がカメラを持ちながら霧の晴れるのを待っていましたが、何時霧が晴れるかは分からないのですから、気の長い話です。そこで京都から来たと言う人と話が弾み時間をつぶしましたが、1時間経っても改善しないので諦めて、もう一度花矢倉を目指しました。 花矢倉展望台から小雨の降る中を吉野水分神社(みくまり)神社に参拝しました。境内を入ると80年と言われる枝垂桜が美しく咲いていました。ここも霧が立ち込め背景が全く見えませんでした。数人の人がカメラを持ちながら霧の晴れるのを待っていましたが、何時霧が晴れるかは分からないのですから、気の長い話です。そこで京都から来たと言う人と話が弾み時間をつぶしましたが、1時間経っても改善しないので諦めて、もう一度花矢倉を目指しました。吉野水分神社 吉野水分神社(よしのみくまりじんじゃ)は、奈良県吉野郡吉野町子守地区(吉野山上千本)にある神社。式内社で、旧社格は村社。 葛城水分神社・都祁水分神社・宇太水分 神社とともに大和国四所水分社の一つとして古くから信仰されてきた。また、「みくまり」が「みこもり」となまり、子守明神と呼ばれ子授けの神として信仰を集めている。宣長の両親の子守明神への祈願により本居宣長が授けられたといわれている。 |

吉野水分神社。 |

花矢倉の絶景は断念。 |

下は霧が少し無く成っていた。 |

吉水神社 吉水神社社伝では、白鳳年間に役行者により建立されたと伝えられる。南北朝時代、後醍醐天皇が吉野に潜幸したとき、宗信法印の援護を受けて吉水院に行宮を設け、一時居所とした。後醍醐天皇の崩御の後村上天皇が後醍醐天皇の像を作って吉水院に奉安した。明治時代に入る神仏分離の観点から天皇を仏式で供養することが問題視され、明治4年(1871)5月に五条県が吉水院を神社に改めて吉野神社とする案を太政官政府に提出したが、政府は後醍醐天皇をまつる神社を別に作ることを望み、許さなかった。しかしいよいよ金峯山寺の廃止が迫る情勢となったことから、奈良県が神社への改組を働きかけ、明治6年(1874年)12月17日に後醍醐天皇社の名で神社になることが太政官に承認された。明治8年(1875年)2月25日に吉水神社に改称し、やがて村社に列した。後醍醐天皇のほか、源義経や豊臣秀吉ゆかりの地でもあり、多くの文化財が所蔵されている。本殿は旧吉水院護摩堂である。隣接する書院には、後醍醐天皇の玉間と源義経が潜居したと伝えられる間があり、重要文化財に指定されている。 また、日本住宅建築史上最古の書院として、ユネスコより世界遺産として登録された書院があり、現在の日本住宅の源流をなす実例として数々の珍しい手法が見られます。義経・後醍醐天皇・豊太閤それぞれの時代の遺品や宝物が書院内には展示されています。 |

|

|

| 下山する程霧が晴れて満開の桜が美しく見えるように成って来ました。 | |

芭蕉塚(芭蕉と吉野山) 芭蕉塚(芭蕉と吉野山)松尾芭蕉は、もと伊賀上野の藤堂家に仕えた侍でしたが、主君が若くして病没したので、故郷を捨て、京都に出て学問にいそしみ37歳の冬、江戸深川に居を定めました。彼は旅を住家とし、旅に死んだ人ですが、41歳の貞享元年(1684)9月吉野山を訪ね、この時の旅を「野晒紀行」(のさらしきこう)と名ずけ「独り吉野の奥に辿りつけるに、まことに山深く、白雲峰に重なり、烟雨、谷を埋んで山賊の家処々に小さく、西に木を伐る音、東に響き、医々の鐘の声心にこたふ。ある坊に一夜を借りて「砧打って我に聞かせよや坊が妻」西上人(西行法師)の草の庵の跡は、奥の院より右の方二丁ばかり分け入る程に・・・・とくとくの清水は昔にかはらずと見えて、今もとくとくと雫落ちける。「露とくとく試みに浮世すすがばや」山を登り坂を下りるに、秋の日すでに斜めになれば、名の有る処々見残して、後醍醐帝の御陵を拝む、「御廊年経てしのぶは何を忍ぶ草」芭蕉はそれから四年後の、元禄元年元禄元年(1688)再び吉野山を訪ね、この旅の事を「笈の小文」という紀行にしるし、「吉野にて桜見せうぞ桧の木笠」「春雨の木下につたふ清水哉」吉野の花に三日とどまりて、曙黄昏のけしきに向ひ、有明の月の哀れなるさまなど、心にせまり胸にみちて、あるは摂政公の眺めに奪われ西行の枝折に迷ひ、かの貞室がこれはこれはと打ちなぐりたるに我いはん言葉もなくて、いたずらに口を閉じたる。いと口惜しとむすんで、吉野の花は一句も詠んでいません。咲き誇る花にただただ酔い、その美しさに心を奪われて、さすがの芭蕉も口を閉じたものと見えます。 |

| 吉野山はネットの情報とは違い下千本から上千本までが満開で、晴れていれば絶景を見る事が出来たと思われます。この日は朝から雨が降ったり止んだりしていて、それに最悪だったのは霧が濃く、遠くから眺めて桜の美しさを愛でる事が出来なかった。しかし驚いた事は、この悪コンディションにも関わらず観光客が殺到していた事でした。バスツアーでプランに参加した人は、咲いていようが、雨であろうがその日に決行しなければならないから仕方のない事だと納得した。それに吉野山には世界遺産が多く、12ヶ所もあったと言う事でした。歴史と文化、桜の山となった謂われは、世界の遺産として貴重なものであると認識しました。 観光した後、帰路の針インターに行く途中に、有名な「又兵衛桜」が有る事を知っていたので、そこへ寄る事にしました。 |

|

|

| 又 兵 衛 桜 | 奈良県宇陀市大宇陀本郷 |

朝、吉野山へ向かうR166の途中で又兵衛桜の案内板を見たので、帰りに寄る事にしました。吉野山の帰りに朝の案内板の場所は分かっていたので、それに沿って走りました。駐車場は幾つか有り、料金は1回500円でした。そして観覧料として1人100円が必要でした。遠目にも立派な満開の大きな桜が見え、その横にはピンクの色が強い桃の花が満開でした。この桃の花も見事でした。この時間は雨が止んでいましたが、雲が厚く本来の色が見えなかったのが残念でした。 朝、吉野山へ向かうR166の途中で又兵衛桜の案内板を見たので、帰りに寄る事にしました。吉野山の帰りに朝の案内板の場所は分かっていたので、それに沿って走りました。駐車場は幾つか有り、料金は1回500円でした。そして観覧料として1人100円が必要でした。遠目にも立派な満開の大きな桜が見え、その横にはピンクの色が強い桃の花が満開でした。この桃の花も見事でした。この時間は雨が止んでいましたが、雲が厚く本来の色が見えなかったのが残念でした。又兵衛桜 又兵衛桜(またべえざくら)は、奈良県宇陀市大宇陀本郷(旧大宇陀町域)にある、樹齢 300年とも伝わる桜の古木。大阪の役で活躍した、戦国武将後藤基次(又兵衛)にちなんだもの。豊臣家崩壊後、後藤基次は大宇陀(現 奈良県宇陀市)の地で暮らし、再興の時期を待ったと伝わるが、桜はその時の後藤家屋敷跡にある。大阪夏の陣で活躍した戦国武将後藤又兵衛が当地へ落ち延び、僧侶となって一生を終えたという伝説が残り、この垂れ桜が残る地も、後藤家の屋敷跡にあることから地元では「又兵衛桜」と呼ばれて親しまれている。桜の後ろの桃の花とのコントラストが鮮やかで、古くより一部の写真家に愛され、NHK大河ドラマにこの映像が使用されたことから花見客で賑わう。 (7〜10万人) 幹周約 3m、 高さ約 13m |