| 東 北 ツ ア ー 3 日 間 | H26.8.18〜20. |

| 5 |

| 混雑するお盆休みを避けて、東北3日間のツアーを申し込みました。出発は8月18日(月曜日)名古屋空港7時45分に青森空港を目指します。しかし気に成る事は、今年の12月下旬まで第一駐車場が立体駐車場の工事の為閉鎖され、半分の駐車場しか無い事でした。お盆が終わる日曜日までは駐車場は混雑すると予想されていましたが、出発日の月曜日は空きが有るだろうと言われました。この情報を鵜呑みにする事は出来ないので、前日から駐車場に停めました。夜の10時前に駐車場に入りましたが、所々に空きが有り危惧していた状況とは違っていました。この状態なら早朝の4時半頃起きて、名古屋市緑区から空港駐車場に向かっても難なく停車出来たのではないかと思われました。早朝に起きて空港の駐車場が空いているかどうか心配して寝ているより、現地で仮眠した方が気が休まる事は確かでした。 朝の6時頃になると車の動きが活発に成って来た。昨夜暇にまかせて空港のガードマンと色々話をした中で、「朝一番の飛行機は乗る人が多いので、早目に荷物や搭乗手続きをした方が良い。」と教えられていた。早目の行動は時間が充分あるので余裕を持って、落ち着いて出来た。空港内のコーヒーショップも6時15分から営業していたので、ドリンクバーでコーヒー2杯とトーストで朝食とした。後は搭乗を待つだけでした。 |

搭乗する飛行機です。 |

搭乗待合室から外を見ると、オレンジの機体色とグリーンの飛行機が駐機していた。小さくてカラフルな飛行機が有るのだと思い機体の文字を見ると「FDA」と書かれていた。おもちゃの飛行機で大丈夫なのかと不安がよぎった。以前乗ったジャンボとは相当な違いが有った。 FDA フジドリームエアラインズが運航する機体は、最新鋭の小型ジェット旅客機 エンブラエル170/175で信頼性は高いらしい。170は78席で、175は86席ある。どちらの飛行機かは分かりませんでした。 FDAでは1機ごとに色が異なる『マルチカラーコンセプト』が特徴で、1号機はレッド、2号機はライトブルー、3号機はピンク、4号機は・・・・・・・とカラフルなカラー展開を行っています。 飛行機は定刻通り7時45分に出発しました。暫くして機長から放送があり、「青森空港は霧の為着陸出来ないかも知れません。その時は花巻空港へ着陸します。」との事でした。 着陸地点が異なれば、今後のスケジュールに大きく影響するので、どうか霧が晴れますようにと内心祈りました。 |

| その後、機長からのアナウンスで青森空港の霧は晴れて着陸出来るとの事で、まず第一段階はクリアした事になる。青森空港には定刻の9時過ぎに着き、添乗員とガイドが待っていました。今回のツアーには27名が参加していて、最小催行人数が30名でしたから応募者が少なかったと判断出来ます。バスは35名ほどが乗れるので後方が空いていて自由に使う事が出来ました。 今回のツアー予定は、 1日目 名古屋空港→青森空港→奥入瀬渓流→十和田湖→発荷峠→安比高原温泉(泊) 2日目 八幡平・大沼→田沢湖→角館→鳴子温泉(泊) 3日目 鳴子こけし工房→松島遊覧→平泉(世界遺産)散策→いわて花巻空港→名古屋空港 青森空港からバスで奥入瀬渓流に向かいます。バスの出発は9時25分で曲がりくねった道を1時間半近く走りました。 |

|

|

奥 入 瀬 渓 流 | |

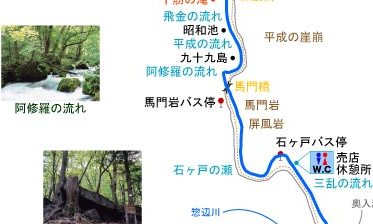

奥入瀬渓流 奥入瀬渓流十和田湖畔子ノ口(ねのくち)から焼山まで約14km続く、日本を代表する景勝地「奥入瀬渓流」。この渓流美は、噴火による土砂によって出来たもので、時代を重ねるとともに周りの自然木に包まれながら美しく姿を変えてきました。渓流沿いにいくつもの滝が点在しており「瀑布街道」とも呼ばれています。ガイドと一緒に散策すると、これまで知らなかった新しい奥入瀬の魅力に出会うことができます。 豊かな樹木や十数か所の滝と、千変万化の美しい流れや様々な奇岩・奇勝が見事な渓流美を作り出しており、四季折々の自然美を堪能できます。新緑は5月〜6月、紅葉は10月上旬に色づき始め、10月中旬〜下旬頃が見頃です。 この時期は一面の緑と、清流のせせらぎ、時折聞こえる鳥の声、樹木の間を通り抜ける風は爽やかで涼風を感じました。ツアーは石ヶ戸から阿修羅の流れまでのほんの一部で40〜50分で散策しました。現地の女性ガイドに水量と水の濁りを聞きました。すると水量は多少多いかも知れませんが、水の色は普通です。と答えていました。ここの水が笹濁りに成っているので、透明の水が流れている事と思い込んでいたのが大きな間違いでした。この水の色に他のツアー客も不審に思ったのか同じ質問を後方でしていました。 |

石ヶ戸の瀬から出発です。 |

道中の絶景。 |

到着地の阿修羅の流れ。 |

| |

十 和 田 湖 | |

十和田湖 十和田湖十和田八幡平国立公園内にある十和田湖は、約20万年前の火山活動で始まり、約4万年前の十和田火山の大噴火によって現在の湖の原型が出来たと言われています。海抜400mという山上にある二重式のカルデラ湖で、周囲の長さは約46km。最深部の深さは327mと日本3位の深さを誇ります。カルデラとは、火山の陥落によってできた大きな凹地のことで、湖を囲む緑にあたる尾根の部分は外輪山と呼びます。十和田湖は、御鼻部山・十和田山・十和利山をはじめ600〜1,000m級の外輪山に囲まれています。 湖周辺には、ブナやカツラなどの自然林が広がり、野生生物も生息。春にはオオヤマザクラやキタコブシの花が咲き、夏には新緑、秋には外輪山を彩る紅葉、冬には幻想的な雪化粧と姿を変えます。「休屋」を起点に、青森と秋田の県境に架かる「両国橋」から乙女の像がある「御前ヶ浜」まで完備された遊歩道からは、四季折々に美しい十和田湖を眺めることができます。 もともと十和田湖には魚は生息していませんでしたが、1903年、和井内貞行が北海道支笏湖のヒメマスを放流したのをきっかけに十和田湖の特産品となりました。 |

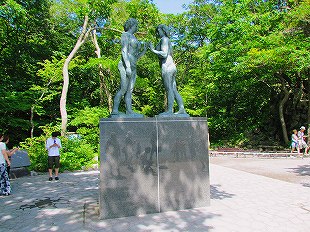

おとめ像。 |

湖畔に有るおとめの像 奥入瀬渓流を出たのは12時を過ぎていたのでお腹が空いた。名古屋空港を朝早く出たのでツアー全員が空腹だったと思う。その事は添乗員も感じていた。昼食後、駐車場からお店の前を通り、暑い日なので木陰を歩いておとめ像を期待して見に行った。神社から十和田湖へ抜ける道は2つあります。 ひとつは「開運の小道」という散策路で、道の脇の溶岩が開いた穴を祠として、それぞれ「日の神」「天の岩戸」「金の神」「山の神」「火の神」「風の神」が祀られています。運気を上げたい方はこちらの道を通ると良いでしょう。 もうひとつは「おとめの像」(高村光太郎作)へと抜ける近道。この乙女の像は、夜中になると合わせている手が逆になるとか、女性の霊が現れたというような噂が絶えず、霊が集まると言われる有名な心霊スポットとなっているところです。 ここに集まる霊たちはもしかしたらこの湖に住むと言われる青龍大権現に救われたいと思っているのかも知れません。 乙女と言うと若くてスリムなボディを想像した。そして像を見て誰もが驚いた。乙女とは程遠い裸婦の像だったのでした。予想を越えるギヤップに嫌な物を見てしまったと後悔したみたいな心境になっていた。 |

| おとめの像・・・・・・ 十和田湖畔休屋の御前ヶ浜に建つ「おとめ像」。詩人にして彫刻家であった高村光太郎の傑作として知られ、十和田湖の文字どおりのシンボルとなっています。光太郎は「立つなら幾千年でも黙って立ってろ」と詩にも詠んでいますが、昭和28(1953)年秋の完成からすでに60年が過ぎました。改めて建立のいきさつを辿ってみることにします。 建立のいきさつ・・・・・ 十和田湖を世に出した功労者は、明治の文人・大町桂月、「十和田知事」の異名をとった武田千代三郎知事、地元の法奥沢村長で県議でもあった小笠原耕一の三人であると言われています。この3人の顕彰をねらいとした記念事業が、昭和初期から県の手で練られ、昭和21(1946)年には「自然石を使った記念碑建立」の方向で動いていました。 昭和22年春、初の民選知事として就任した津島文治は「世界的な景勝地に、ありきたりの石碑では似つかわしくない」と従来の計画を白紙に返し、新構想のための建設準備委員会を発足させました(昭和25年)。県職員四人による委員会の中心になったのが横山武夫(当時県教委教育次長でのち副知事、歌人)。委員会ではさまざまな意見が出ましたが、横山はかねてから強い印象を抱いていた関東大震災復興記念像「悲しみの群像」(被服廠跡)のような芸術作品を据えることを提案、これにまとまっていました。 横山らは「制作は高村光太郎」を念頭に置きながら内外の意見を求めたところ、異論のあるはずもなく、それどころか谷口吉郎(建築家)、土方定一(美術評論家)、菊地一雄(彫刻家)、草野心平(詩人)、藤島宇内(詩人)という贅沢な顔ぶれによる建設委員会が生まれました(昭和27年)。谷口は設計者としても関わることになりました。さらに強力な推進力になってくれたのが佐藤春夫(文学者)です。春夫は光太郎への口添えから現地踏査にまで付き添ってくれています。 モデルは誰か? 完成後、「あれは智恵子夫人の顔」といわれるようになったが、それを確かめた横山武夫(当時県教委教育次長でのち副知事、歌人)。に対し「智恵子だという人があってもいいし、そうでないという人があってもいい。見る人が決めればいい」と光太郎は答えています。体の方はモデルがいました。藤井照子、当時19歳。東京のモデルクラブに所属する姉妹の1人でした。 |

十和田湖伝説 十和田湖伝説左の写真は十和田神社です。十和田神社と十和田湖の因果関係は、その昔熊野で修業をしていた「南祖坊」という修行僧が十和田湖にやってきました。南祖坊は熊野で権現様から「この草鞋を履いて諸国を修行し、草鞋が切れたところを住処とせよ」と鉄の草鞋を授かりました。そしてその草鞋が切れたところが十和田湖でした。(十和田神社には鉄の草鞋が奉納されています)ところがその十和田湖には秋田のマタギであった八郎太郎に姿を変えた龍が住み着いていました。そして住処をめぐり八郎太郎と南祖坊の間で激しい戦いになりました。戦いは七日七晩にもおよび八郎太郎は八つ頭の龍と変じ、南祖坊は法華経を唱え経文を投げつけました。その結果、南祖坊が勝利し八郎太郎は八郎潟へと逃れることになります。 そして勝利した南祖坊は十和田湖へ入寂し龍へと姿を変え「青龍大権現」として祀られることとなりました。 十和田神社にはパワースポットとして「占場(うらないば)」も有名です。(南祖坊が入寂した地と言われています)十和田神社で「おより紙」をいただき願い事をしながら占場で湖に浮かべ、引き込まれるように沈めば願いが叶うそうです。 |

左の写真は発荷峠から十和田湖を見た絶景です。発荷峠とは、十和田湖随一のビュースポットで秋田方面と十和田湖をむすぶ国道103号線(通称樹海ライン)沿いにあります。敷地内には展望台の他、トイレ、お土産店等があり、軽い食事もできる人気のスポットなのですが駐車場が少々狭く行楽シーズンの土日祝日等は駐車場が満杯となって、道路上に駐車してしまう観光バスもあります。今回も観光バス用の広い区画に乗用車が駐車していて、ガイドさんも停める場所探しに苦労していました。もし駐車できないようであれば、車で秋田県側に少し行くと別の展望台がありますので、そちらを利用するとよいでしょう。こちらはトイレなどは無く、駐車場から少し歩かなければならないのですが、広い駐車場は常に空いており景色も発荷峠展望台に負けず劣らずのお勧めスポットですが、人気は無く道に草が生えていて不気味さを感じます。展望台は前が開けていないので撮影には不向きです。 左の写真は発荷峠から十和田湖を見た絶景です。発荷峠とは、十和田湖随一のビュースポットで秋田方面と十和田湖をむすぶ国道103号線(通称樹海ライン)沿いにあります。敷地内には展望台の他、トイレ、お土産店等があり、軽い食事もできる人気のスポットなのですが駐車場が少々狭く行楽シーズンの土日祝日等は駐車場が満杯となって、道路上に駐車してしまう観光バスもあります。今回も観光バス用の広い区画に乗用車が駐車していて、ガイドさんも停める場所探しに苦労していました。もし駐車できないようであれば、車で秋田県側に少し行くと別の展望台がありますので、そちらを利用するとよいでしょう。こちらはトイレなどは無く、駐車場から少し歩かなければならないのですが、広い駐車場は常に空いており景色も発荷峠展望台に負けず劣らずのお勧めスポットですが、人気は無く道に草が生えていて不気味さを感じます。展望台は前が開けていないので撮影には不向きです。 |

| 2 日 目 | 八幡平・大沼→田沢湖→角館→鳴子温泉(泊) |

|

|

八 幡 平 ・ 大 沼 |

|

|

安比高原温泉ホテルを8時に出発し、八幡平アスピーテラインを走り大沼の散策へと移りました。昨夜のホテルでは星空観賞が出来ると聞いていたので、食後の楽しみとして期待していた。しかし濃霧の為星空観賞は中止しますという掲示がされていた。そしてこのホテルの規則が厳しく、部屋着では部屋から外へ出ないようにと言うものでした。普通は部屋着で館内や浴場へ行けるのに窮屈さを感じた。 バスの席順は変わり、人数は変わらず27名でした。これから行く八幡平大沼遊歩道の見どころはいろいろな要素をあわせもつ雄大な自然。峰が連なり、緑の樹海が波のように続くさまを、自然道や木道を歩きながら散策します。心配していた天候は快晴とまではいかないまでも雨は降っていなかった。ここの景色を石川啄木は「青垣山をめぐらせる天さかる鹿角の国」とうたっている。湿原と火山、そしてミズバショウ、ワタスゲなどの高山植物の可憐な花々が見られる大沼はそんな山ののどかさをじっくり楽しめる。 八幡平アスピーテラインは、岩手の八幡平温泉と秋田トロコ温泉を結ぶ全長約27kmで、岩手山から八幡平に連なる雄大な山々が楽しめる。標高1614mの頂上へは、県境駐車場から歩いて約20分。遊歩道も整備されていて、1周1時間くらい。 |

湖面に映える絶景。 |

木道の遊歩道。 |

|

|

田 沢 湖 |

|

大沼から田沢湖に向かった。田沢湖で12時前の昼食を摂り暫くは自由散策だった。ここでの昼食は不評だった。 |

田沢湖 |

| 海面下の深さ(潜窪) 田沢湖の水位は海抜249mで水深423.4mです。これを差し引くと海面下174mとなります。 海面下の部分を潜窪言いますがこの湖が潜窪でも日本一である事は以外と知られておりません。 潜窪の国内二位は池田湖の167m、三位は支笏湖の117m、四位は洞爺湖の96mの順です。 田沢湖は典型的なカルデラ(ここでは桶状の凹地形)湖で、その昔海底隆起と造山運動による日本列島 形式の頃、地下の物質が火山爆発で大量に噴出し外輪山を形成、この噴出した空間を埋めるため 大陥没したものと言われています。この湖は厳冬でも凍らず、湧水による暖塊水の対流が起っている。 |

飲水思源像 |

飲水思源像 昭和61年度の田沢湖町商工会地域活性化事業の一つとして、観光国際化を目指して発足した田沢湖町国際交流促進協議会と、中華民国台湾省自来水公司との間で、田沢湖と澄清湖畔との姉妹湖提携について合意に達し、昭和62年11月4日澄清湖畔に於いて当町訪問団と自来水公司との間で調印式を行った。これを永久記念するため、相互に記念像を交換建立することとなり、提携3周年を期して田沢湖より有賀敬子氏制作の「辰子飛翔の像」を贈り、澄清湖より「飲水思源」像が贈られた。平成2年12月5日38名の澄清湖側より訪問団を迎えて「飲水思源」像の竣工除幕式を行った。 澄清湖は台湾第2の都市高雄市から7kmの地点に有り、自然美と人口美の調和のとれた沿湖八景等、台湾の西湖と称せられる美しい湖で南部台湾の観光拠点である。 澄清湖でも水源、水質等に苦心しており、湖畔の大地に「飲水思源」の石像が建てられている。 「飲水思源」訳文 飲水思源は「本を忘れないこと」の意と言う。陽光・空気・水は人類生存の三大要件でもある。昔、用水は井戸・池・川などから取るので持ち上げ担ぎが苦労で且つ不安全であった。今は水道水が有り、使用便利で衛生的であるが、このようにするためには大変な時間と労力、費用を要する。従って我々は用水する場合、その本源の重大さを忘れてはならない。 |

たつこ像 |

田沢湖には「たつこ像」があるのでそれを見に行きますとガイドが言った。十和田湖の「おとめの像」は乙女とは程遠い裸婦だったので、余り期待はしなかった。しかし車内からの見学だったが、見たたつこ像は金色に輝き、若く美しい娘の像だった。これが本来の乙女の像なのだ。 田沢湖には「たつこ像」があるのでそれを見に行きますとガイドが言った。十和田湖の「おとめの像」は乙女とは程遠い裸婦だったので、余り期待はしなかった。しかし車内からの見学だったが、見たたつこ像は金色に輝き、若く美しい娘の像だった。これが本来の乙女の像なのだ。たつこ伝説。 田沢湖周辺には、イワナを食い水をがぶ飲みして龍の体になった辰子と八郎がやがてめぐり合って夫婦になったという伝説がある。田沢湖のほとり神成村に辰子(タッ子、または金釣(カナヅ)子ともいわれる。という名の娘が暮らしていた。辰子は類い希な美しい娘であったが、その美貌に自ら気付いた日を境に、いつの日か衰えていくであろうその若さと美しさを何とか保ちたいと願うようになる。辰子はその願いを胸に、村の背後の院内岳の大蔵観音に、百夜の願掛けをした。必死の願いに観音が応え、山深い泉の在処を辰子に示した。そのお告げの通り泉の水を辰子は飲んだが、急に激しい喉の渇きを覚え、しかもいくら水を飲んでも渇きは激しくなるばかりであった。狂奔する辰子の姿は、いつの間にか龍へと変化していった。自分の身に起こった報いを悟った辰子は、田沢湖に身を沈め、そこの主として暮らすようになった。 |

|

| 母との再会 辰子の母は、山に入ったまま帰らない辰子の身を案じ、やがて湖の畔で辰子と対面を果たした。辰子は変わらぬ姿で母を迎えたが、その実体は既に人ではなかった。悲しむ母が、別れを告げる辰子を想って投げた松明が、水に入ると魚の姿をとった。これが田沢湖のクニマスの始まりという。北方の海沿いに、八郎潟という湖がある。ここは、やはり人間から龍へと姿を変えられた八郎太郎という龍が、終の棲家と定めた湖であった。しかし八郎は、いつしか山の田沢湖の主・辰子に惹かれ、辰子もその想いを受け容れた。それ以来八郎は辰子と共に田沢湖に暮らすようになり、主のいなくなった八郎潟は年を追うごとに浅くなり、主の増えた田沢湖は逆に冬も凍ることなくますます深くなったのだという。 一部では、タッ子(辰子)には不老不死の願望があったが、のちに夫となる八郎にはその願望はなく、たまたま同じ行為にふけるうち、「唯、岩魚を食ひ、水を鯨飲してゐるうちに龍體となつてしまつた」とも語り継がれていた。 |

|

|

角 館 |

|

|

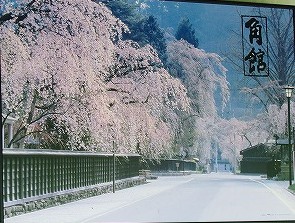

田沢湖から角館へ向かう道中で雨が降り出した。今回のツアーは天気が悪く、曇り空で何時雨が降るかも知れないという不安に駆られていた。しかし角館の駐車場に着くと雨は止み青空が見え、気温が上がり始めたので散策は暑さとの戦いだった。 角館 秋田県仙北市の角館町は、仙北平野の北部に位置する城下町です。角館町は、かつて秋田県仙北郡におかれていた町。2005年9月に田沢湖町、西木村と合併し、仙北市となった。角館町は仙北市角館町として合併後も地名が残っている。現在も藩政時代の地割が踏襲され、武家屋敷等の建造物が数多く残されており、年間約200万人が訪れる東北でも有数の観光地として知られる。 玉川と桧木内川に沿いに市街地が拓け、三方が山々に囲まれたこの町は、歴史ある武家屋敷と桜並木が美しい、まさに「みちのくの小京都」と呼ぶにふさわしい風情を漂わせた観光名所です。 角館の今に続く町並みをつくったのは芦名(あしな)氏で1620年(元和6年)のことでした。町は「火除(ひよけ)」と呼ばれる広場を中心に北側は武家屋敷が建ち並ぶ「内町(うちまち)」に、南側は町人や商人が住む「外町(とまち)」に区分されました。 このかつての町割りが390年あまりたった今でもほぼ変わらず残っています。 「内町(うちまち)」は、築200年近い屋敷が建ち並び黒板塀に垂れ下がるしだれ桜が続きます。 この武家屋敷群の表通りは、国の重要伝統的建造物群保存地区の指定を受けており文化財として保護されています。 「外町(とまち)」は、「内町(うちまち)」と対照的にびっしりと商家などの町並みが続き、歴史を感じさせます。古い建物や土蔵も数多く残り、町の人はこの空間を大切にしながら店舗やレストランなどに活かしています。 |

角館というと、長い黒塀が続き満開の大きなシダレザクラが美しく咲いている写真を良く目にします。左の写真もポスターのものです。 |

角館へ来て驚いた事は、黒塀の間を走る道路が非常に広い事でした。今まで歴史の有る建造物を見た時、建物の間隔が狭く、散策する通路が狭いという印象が強かった。そして建物が大小高低が有り、乱雑に建っている。ここは想像していたより道幅が広く、黒塀が低い、そして境目が分からない程続いている。小京都とは何処を指して言うのか分からないが、似つかわしく無かった。 角館へ来て驚いた事は、黒塀の間を走る道路が非常に広い事でした。今まで歴史の有る建造物を見た時、建物の間隔が狭く、散策する通路が狭いという印象が強かった。そして建物が大小高低が有り、乱雑に建っている。ここは想像していたより道幅が広く、黒塀が低い、そして境目が分からない程続いている。小京都とは何処を指して言うのか分からないが、似つかわしく無かった。道路に上から覆いかぶさる大きな桜の木は見事なものだし、緑の葉が活力が有り綺麗だった。シダレザクラが咲く時期は一番魅力を発揮する時期でしょうが、今は花は無いので巨木と勢い良く成長している緑の木を堪能した。 |

この塀の中は3,000坪有り、角館歴史社・青柳家です。全面公開されており、武器庫、青柳庵、郷土館、民具の館、ハイカラ館、そば処等が有ります。 この塀の中は3,000坪有り、角館歴史社・青柳家です。全面公開されており、武器庫、青柳庵、郷土館、民具の館、ハイカラ館、そば処等が有ります。角館のシダレザクラ 162本(国指定天然記念物) 閑静な武家屋敷の様々な樹木を背景に優雅に咲くシダレザクラは角館の春を彩る。 角館のシダレザクラは、明暦2年(1656)角館の所預かりとなった。佐竹義隣や嫡男義明の時代に、京都から持ち込まれ植え継がれて増やされたと伝えられている。 樹種はエドヒカンのシダレとなったもので、花色は白色と淡紅色2種がある。 このサクラは主に表町、東勝楽丁などの武家屋敷に植えられ、樹齢約300年の古木から若木まで約200本を数え、このうち162本が天然記念物に指定されている。市街地内に古くから受け継がれた群として他に類例をみないものである。 |

小野崎家 |

小野崎家 この建物は、平成12年に小野崎家の子孫の方が所有していた古図を基に復元された建物です。武家屋敷通りに面した番所、次の間、書院の三部屋の和室と外観が図面を基に復元されました。 小野崎家は江戸時代より芦名氏、佐竹氏の重臣と伝えられており、屋敷は明治19年頃まで存続していたといわれております。 その後、屋敷跡地には、旧角館高校、旧町民体育館が建てられ、体育館が老朽化で解体されたのを機に復元されたものです。 また、藩政期、周辺に道場があったという歴史的経緯を踏まえて、棟続きで武道館が建設され、弓道場(6人立ち)も併設されております。 小野崎家は、角館で公開されている武家屋敷としては7軒目になります。 入館の際は、写真左の公民館玄関より入ります。 |

もろこしの由来 もろこしの由来もろこしは和菓子の中で打物の分類に入り、そのルーツは中国にあるといわれています。 天保の頃、寺小屋で使われていた教科書「烏帽子於也(えぼしおや)」という本にも、角館の産物の一つとして唐(から)に土と書いてモロコシとあります。 中国から日本に伝わった打菓子が、全国各地の特徴ある農産物を原料とした様々な銘菓に育ってゆきましたが、そもそもの語源となったと思われるモロコシという言葉は、奈良時代に完成した日本最古の正史「日本書紀」に記されていて、中国の国の名でもありました。それがいつのころか菓子の名に使われるようになったのは、さしずめ「中国渡りの菓子」というほどの意味であったようです。秋田で生まれたアズキ粉の風味が上品な菓子に成り、それを食した殿様が「これこそ中国伝来の本物だ」と思い入れと自負を込めて「もろこし」と名付けたものと思われます。 |

角館から今夜の宿泊先である鳴子温泉までは3時間程かかると言う。そして道中が長過ぎるので途中の道の駅「おがち」へ寄った。 角館から今夜の宿泊先である鳴子温泉までは3時間程かかると言う。そして道中が長過ぎるので途中の道の駅「おがち」へ寄った。雄勝町とは・・・・ 雄勝町は、秋田県の南の玄関口として山形県・宮城県に隣接した、農業を基幹産業とした自然豊かな山間のまちです。 平安の歌人「小野小町」の生誕の地として言い伝えられ、毎年6月には「小町まつり」が盛大に開催されます。また、秋田県で最も歴史の有る秋ノ宮温泉郷やかつて東洋一といわれた院内銀山など、古い歴史と文化の香る名所旧跡が数多く有り、県内外から沢山の人が訪れます。 |

|

|

鳴 子 温 泉 |

|

2日目の宿泊地は鳴子温泉でした。ツアーはトラブルも無く順調に進み、それに心配された雨にも合わずラッキー続きでした。 2日目の宿泊地は鳴子温泉でした。ツアーはトラブルも無く順調に進み、それに心配された雨にも合わずラッキー続きでした。安比高原ホテルでは、部屋着で外へ出る事は出来ませんでしたが、ここは部屋着で何処へでも行く事ができました。玄関で外出を伝えると、下駄を出してくれました。下駄を履くのは何年振りだろうか?履いて外へ出ると歩き難かった。何故なのか考えてみると、靴を履いた様な歩き方では作りが違うので違和感があるのだ、下駄はカランコロンと歩くものだと気がついた。カランコロンをしたみたが、余り馴染まなかった。 鳴子温泉とは・・・・・ 鳴子温泉郷は1000年を超える歴史を持っています。温泉の発見は承和4(837)年。鳥谷ヶ森(鳴子火山)が大爆発し、熱湯が噴出したといわれ、一説には、そのときの轟音から村人が「鳴郷の湯」と名づけたとも伝えられています。 源義経が兄・頼朝に追われて平泉へ落ちのびる途中に鳴子を訪れたことや、松尾芭蕉が「おくのほそ道」で鳴子から尿前を通る出羽街道中山越えを選んだことも知られており、義経や芭蕉にちなんだ名所旧跡や古道なども数多く残されています。 鳴子温泉郷は、宮城県北部の米どころ大崎地方を流れる江合川(荒雄川)の上流に位置し、「鳴子温泉」「東鳴子温泉」「川渡温泉」「中山平温泉」「鬼首温泉」の5ヶ所の温泉地からなる一大温泉郷です。それぞれに個性豊かな街並みや風呂を備えており、比較しながら巡ってみるのも楽しみの一つです。 温泉郷の中心部。古くから“奥州三名湯”の一つに数えられています。5ヶ所の温泉地で最も大きく、近代的な宿泊施設や食事処、土産物店が賑やかな街並みを形成しています。「滝の湯」「早稲田桟敷湯」という2つの共同浴場は温泉街の“顔”です。 |

|

鳴子温泉神社 夕食事までに時間が有ったので温泉街を散策した。しかし目立ったものが無いので、地元の人に名所を聞いてみた。すると近くに鳴子温泉神社が有ります。と言うので坂と階段を上がりながら訪ねてみました。この神社は、源義経が兄・頼朝に追われて平泉へ落ちのびる途中に鳴子を訪れたことや、松尾芭蕉が「おくのほそ道」で鳴子から尿前を通る出羽街道中山越えを選んだことも知られており、義経や芭蕉にちなんだ名所旧跡や古道なども数多く残されています。 鳴子温泉神社の鳥居の脇に建つ「啼子之碑」には、こんな言い伝えが残っています。 源義経が兄頼朝に追われてこの奥州平泉に逃れてきた時のこと。亀割峠にさしかかったところで北の方(正室)が亀若丸を出産しました。ところが亀若丸はなかなか産声を上げず、この地で川原湯温泉に浸かったときにようやく声を上げたのだそうです。以来この土地を「啼子(なきこ)」と呼ぶようになり、現在の「鳴子」になったという説があります。 |

温泉神社の創建は古く、続日本後記に次のように記されている。「仁明天皇の御代、承和4年(837)4月、鳥谷ヶ森がにわかに鳴動すること数日、遂に爆発し熱湯を噴出、河と成って流れた。里人は驚いて朝廷に報告した。朝廷は温泉の神を祀り、この年10月9日従五位下を賜わる」と。里人はこの湯を鳴声(なきご)の湯と称した。これが現町名鳴子(なるこ)の起こりである。 温泉神社の創建は古く、続日本後記に次のように記されている。「仁明天皇の御代、承和4年(837)4月、鳥谷ヶ森がにわかに鳴動すること数日、遂に爆発し熱湯を噴出、河と成って流れた。里人は驚いて朝廷に報告した。朝廷は温泉の神を祀り、この年10月9日従五位下を賜わる」と。里人はこの湯を鳴声(なきご)の湯と称した。これが現町名鳴子(なるこ)の起こりである。また朝廷では、延喜5年(1905)全国の神社を調査した。その時、延喜式神明帖に登載された神社を延喜式内社と言うが、当神社はその延喜式内社で由諸の深い神社で有る。明治7年村社に列せられ、昭和19年知事により、神撰幣帛料供新神社に指定された。祭神の大巳貴命は、出雲の神として親しまれる大国主命ともいわれ、少彦名命と共に縁結びの神、農耕の神、また病気治癒の医療の神として知られ、多くの人々の篤い信仰を集めて来た。 秋に行われる祭典には、近郷近在から大勢の若者を集め、寄せ太鼓も賑々しく相撲を奉納することを常とした。この相撲は、「文治5年(1189)源頼朝が、平泉の藤原泰衡を征討した。この時、当神社に戦勝を祈願し、ことの成就、後神の御加護を謝して、部下の勇士による相撲を奉納した事に始まる。」とされている。鳴子相撲は九州の「明鳥」東京の「浅草」と並び、日本の三大田舎相撲の一つとして有名である。 昭和10年、拝殿建立に続き昭和19年には木殿の竣工をみた。総けやきの権現造りである。例祭には、前記勘進相撲をはじめ、全国こけし祭などの時色の有る行事が、町を挙げて盛大に催さら、氏子だけでなく訪れる人々の大きな楽しみとなっている。 |

| 3 日 目 | 鳴子こけし工房→松島海岸→平泉→いわて花巻空港 |

|

|

鳴 子 こ け し 工 房 |

鳴子観光ホテルを8時に出発し、数分の所に有る「鳴子こけし工房」へ向かった。この工房ではこけしの即売や、愛相の良い職人がこけし作りの実演をしていた。予め削られた材料をロクロで削り正転、逆転をしながら彫刻刀の大きいもので削っていた。近くに砥石あり1日に何回か刃物研をぐと言う。作っているこけしは顔と胴体は一体で無く、顔をくり抜いた胴体に押し込む工法でした。この押し込む時に木の摩擦で煙が一瞬立ちこめた。見ていた人達から短い感嘆の声が上がった。この工法に特徴が有るのかも知れません。作られたこけしに磨きをかけると見事な艶が出た。それを見ていた女性ツアー客が、「私の顔も磨いて艶を出して欲しい」と切実な願望を口にしていた。ここでは回転で出来る簡単な絵付けだけをしていた。 鳴子観光ホテルを8時に出発し、数分の所に有る「鳴子こけし工房」へ向かった。この工房ではこけしの即売や、愛相の良い職人がこけし作りの実演をしていた。予め削られた材料をロクロで削り正転、逆転をしながら彫刻刀の大きいもので削っていた。近くに砥石あり1日に何回か刃物研をぐと言う。作っているこけしは顔と胴体は一体で無く、顔をくり抜いた胴体に押し込む工法でした。この押し込む時に木の摩擦で煙が一瞬立ちこめた。見ていた人達から短い感嘆の声が上がった。この工法に特徴が有るのかも知れません。作られたこけしに磨きをかけると見事な艶が出た。それを見ていた女性ツアー客が、「私の顔も磨いて艶を出して欲しい」と切実な願望を口にしていた。ここでは回転で出来る簡単な絵付けだけをしていた。全国的に有名な鳴子の伝統こけしは、現在でも約50人の工人が精魂込めて手作りしています。こけし製作の実演が見られる施設や、こけしの絵付け体験ができるお店もあります。こけし製作の技術を活かした創作こけしや木地玩具もお土産として重宝されています。 |

鳴子こけしは、今から約200年前の文化・文政の頃に、山奥で木地業を生業とする人々が我が子に与えたのが始まりと言われています。山村の子どもたちの玩具として愛されてきたこけしは、時代の流れとともに土産品として売られるようになり、大人の趣味・鑑賞用として発展しました。 鳴子こけしは、今から約200年前の文化・文政の頃に、山奥で木地業を生業とする人々が我が子に与えたのが始まりと言われています。山村の子どもたちの玩具として愛されてきたこけしは、時代の流れとともに土産品として売られるようになり、大人の趣味・鑑賞用として発展しました。愛らしいみちのくの乙女の姿をした鳴子こけしは、簡略化された造形の美しさに加え、山村の自然に囲まれた素朴な工人の心を通じて表現した美しさをたたえており、独特の形・模様を通じて今日に受け継がれています。 鳴子こけしをはじめ、作並こけし、遠刈田こけし、弥治郎こけし、肘折こけしという宮城県内5系統の伝統こけしは、「宮城伝統こけし」として昭和56年(1981年)に国の伝統的工芸品に指定されています 鳴子こけしの最大の特色は、首を回すと「キュッキュッ」と音が鳴ること。胴体は肩が張り、中央部に向かって少し細くなり、裾に向かって再び広がった安定感のあるシルエットが特徴です。模様は、横から見た菊の姿を重ねて描く華やかな「重ね菊」が代表的なもので、ついで正面から見た大輪の菊を胴の下部に描く「菱菊」もよく見られます。いずれも他の系統と比べてかなり写実的です。瓜実型の頭部には前髪が描かれ、童のようなあどけない顔の表情が素朴な可憐さを添えています。 材料となるのは主にミズキをはじめとする自然木です。十分に自然乾燥させた木を切断し、円柱形に整えた後、頭部と胴をロクロ挽きします。さらにロクロを回しながら、摩擦を利用して胴体に首を一気にはめ込みます。「キュッキュッ」と鳴る鳴子こけしの特徴は、首入れと呼ばれるこの独特の技法があってのものです。最後に絵付けをして完成となります。 |

|

|

松 島 |

|

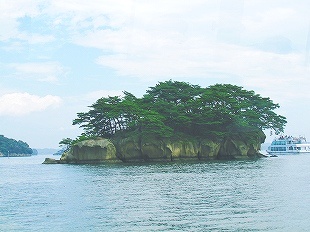

鳴子こけし工房から、日本三景の一つ松島に向かいました。松島と中尊寺等は昨年見たので新鮮な期待は余りなかった。しかし松島の遊覧船は初めてなので、船から見る島の景色は相当期待した。バスの駐車場から遊覧船乗り場を通過して、五大堂に向かった。五大堂散策後10時20分から30分間遊覧船で各島を船長がガイドして回った。その後早い昼食を摂り松島の自由散策に成りました。 鳴子こけし工房から、日本三景の一つ松島に向かいました。松島と中尊寺等は昨年見たので新鮮な期待は余りなかった。しかし松島の遊覧船は初めてなので、船から見る島の景色は相当期待した。バスの駐車場から遊覧船乗り場を通過して、五大堂に向かった。五大堂散策後10時20分から30分間遊覧船で各島を船長がガイドして回った。その後早い昼食を摂り松島の自由散策に成りました。五大堂とは・・・・・・ 松島のシンボル・五大堂は、大同2年(807)坂上田村麻呂が東征のとき、毘沙門堂を建立し、天長5年(828)慈覚大師円仁が延福寺(現在の瑞巌寺)を開基の際、「大聖不動明王」を中心に、「東方降三世」、「西方大威徳」、 「南方軍荼利」、「北方金剛夜叉」の五大明王像を安置したことから、五大堂と呼ばれるようになりました。 秘仏とされる五大明王像は、五代藩主吉村が500年ぶりにご開帳した1700年代以降、33年に一度ずづご開帳されるようになりました。 現在の建物は、 伊達政宗が慶長9年(1604)に創建したもので、桃山式建築手法の粋をつくして完工したものです。堂四面の蟇股にはその方位に対して十二支の彫刻を配しています。 伝説では、 慈覚大師円仁が延福寺を開いたときに、五大明王を安置したところ坂上田村麻呂が祀った毘沙門天は、ある夜、光を発して沖合いの小島に飛び去り、 その島は毘沙門島といわれるようになったそうです。 |

ここの島は特徴が有り綺麗でした。 |

昼食後瑞巌寺を回りました。 |

| 大高森からの眺め 大高森は宮城県東松島市の宮戸島にある山で、松島湾に浮かぶ260余の島々を一望できる名所「松島四大観」のひとつ。昨年はここから眺め、全体の美しさを堪能しました。しかし遊覧船で各島々の一部をみましたが、全体が分からず、期待していたが失望の方が大きかった。一本々の木を見ましたが、森は見えなかったという状態だと思われます。 |

| |

中 尊 寺 |

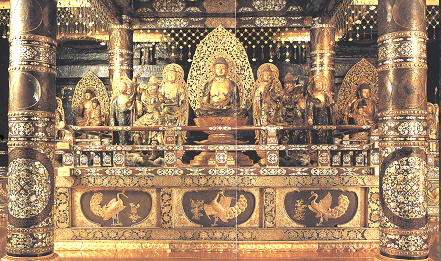

讃衡堂 |

松島を12時半頃出発し、一時間半ほどかけ午後2時頃中尊寺に到着した。観光バスは一般の駐車場を通り越して、讃衡堂の近くへ停めたみたいでした。徒歩で少し登ると讃衡堂が見えたので、距離の近さに驚きました。そして讃衡堂でチケットを買ってガイドが手渡してくれたので、ツアー客で混雑する前に、横に有る金色堂に行きました。二度目の金色堂は落ち着いて見る事が出来たし、時間が経ち知識も増えていたので、納得のする観賞が出来ました。個人でここへ来る時は、長い坂の月見坂を登るので、讃衡堂に着く頃には相当の疲れを感じますが、今日は近かったので全く疲れず余裕を持って行動ができました。 金色堂を見た後、讃衡堂にはいりました。ここには奥州藤原氏の残した文化財3000点あまりを収蔵する宝物館で、平安期の 諸仏、国宝中尊寺経、奥州藤原氏の御遺体の副葬品などが納められております。平安 時代奥州藤原氏によって造営された、往時の大伽藍中尊寺の様子を今に伝えます。そこのビデオルームでは金色堂を詳細に説明し映しています。 帰りは月見坂を下ると観光バスが待機している場所に帰るので、とても楽に散策が出来ました。中尊寺に着く前からガイドが帰りのバスの停車位置をくどく説明していました。しかし初めての人には果たして一般の駐車場の近くだと言っても理解できるだろうかと心配していましたが、誰一人間違う事無くバスに帰っていた事には驚きました。 |

金色堂は単独の建物としては特に知名度が高い。中尊寺というと金色堂をイメージする方が多いのではないかと思われる。当初金色堂というと、立派な建物なのだろうと想像していた。しかし階段の下から見ると小さい建物に見え、果たしてこれが世界的に有名な遺産だろうかと疑う程だった。 金色堂は単独の建物としては特に知名度が高い。中尊寺というと金色堂をイメージする方が多いのではないかと思われる。当初金色堂というと、立派な建物なのだろうと想像していた。しかし階段の下から見ると小さい建物に見え、果たしてこれが世界的に有名な遺産だろうかと疑う程だった。金色堂の中は撮影禁止で、自分のカメラで撮影する事は出来ない。写真集か書物、映像でしか残せないのが残念です。中の解説はエンドレステープで行われ、空いている時には見易い位置で観察する事が出来ますが、混雑する時は、納得ゆくまで見たり聞いたり出来ません。特に正面は誰もが見たい位置なので、確保する事は至難です。 金色堂 金色堂は岩手県西磐井郡平泉町の中尊寺にある 平安時代後期建立の仏堂である。天治元年(1124)に上棟されました。中尊寺山内のやや西寄りに東を正面として建つ、堂の 内外に金箔を押してある「皆金色」の阿弥陀堂です。まず堂内の装飾に目を奪われます 。4本の巻柱や須弥壇(仏壇)、長押にいたるまで、白く光る夜光貝の細工(螺鈿)、 透かし彫りの金具、渋の蒔絵と平安時代後期の工芸技術を結集して荘厳されており、堂全体があたかも一つの美術工芸品の感じがします。 中尊寺創建当初の姿を今に伝える建造物で、奥州藤原 氏初代清衡公によって上棟されました。数ある中尊寺の堂塔の中でもとりわけ意匠が 凝らされ、極楽浄土の有様を具体的に表現しようとした清衡公の切実な願いによって、 往時工芸技術が集約された御堂です。 |

金色堂は天治元年(1124)の造立で、現存する唯一の創建遺構です。御本尊は阿弥陀如来、脇侍に観音、勢至菩薩、さらに6体の地蔵菩薩と持国天・増長天が本尊を取り巻いています。堂全体を金箔で覆い皆金色の極楽浄土を現世に表しています。 金色堂は天治元年(1124)の造立で、現存する唯一の創建遺構です。御本尊は阿弥陀如来、脇侍に観音、勢至菩薩、さらに6体の地蔵菩薩と持国天・増長天が本尊を取り巻いています。堂全体を金箔で覆い皆金色の極楽浄土を現世に表しています。内陣は螺鈿細工・蒔絵などの漆工芸や精緻な彫金で荘厳され、平安仏教美術の最高峰をなしている。 中央の須弥壇の内に初代清衡公、向かって左の壇に二代基衡公、右の壇に三代秀衡公の御遺体と四代泰衡公の首級(討ち取った首)が納められています。 平泉まで来て中尊寺だけの散策では我慢が出来ず、毛越寺まで足を延ばす予定をたてた。集合時間は5時なので1時間半以上の時間が有るので大丈夫だと思い込んでいた。そして中尊寺の入口近くに停車しているバスに行き集合時間を確認した所、5時では無く4時だと知らされた。確認して良かったと共に、今からではとても毛越寺には行けないので断念して、月見坂を登り再び讃衡堂に入りました。そこで映像を愉しみ、バスまでの帰りの時間を20分程と計算しました。急いで月見坂を下りバスに着くと所要時間は10分しかかかって居ませんでした。下り坂なので早く着いたのだと思われます。 |

白山神社 |

中尊寺本殿 |

午後8時過ぎ小牧空港到着。 |

| 往復飛行機を利用したツアーは初めての事だったし、青森も初めての土地だった。そしてこの処、天候不順が続いていたので雨に降られはしないかと心配だったが、観光地では傘を使う事はなかった。バスで移動中の道中では何回か雨に合ったが、散策している時には降らなかったので幸運だった。今までは自分で運転し観光地を回っていたが、他人に運転してもらい、スケジュールを立ててもらう事は非常に気が休まった。自分でスケジュールを立てると、観光場所が増え過ぎて時間に追われてしまうし、駐車場の有無とかルートを詳細に検討しなければならない煩わしさから解放された。しかし時間をかけて見たいと思っても自由が利かない事は不服だった。奥入瀬では滝も見たかった。田沢湖ではたつこ姫像を近くで見たかった。十和田湖や角館では時間が余った。添乗員の西君(21歳)は経験不足で時間の配分に慣れていなかったのだろう。しかしツアー中は危険な事も無かったし、トラブルも無かったので、楽しいツアーだったと言えるだろう。 |

| |

1 |