| 日 本 の マ チ ュ ピ チ ュ 竹 田 城 跡 |

H25.07.15. |

| 兵庫県に日本のマチュピチュと言われる竹田城跡(標高353.7m)が有ると言う噂を聞きました。その城跡に霧が掛かるとマチュピチュの様な絶景になるという。マチュピチュには行った事が無いのですが、写真や映像等でその存在は良くしっていました。いまの時期に雲海を見る事は至難ですが、雲海とのコラボが無くとも最近一躍有名に成った城跡を見に出掛けました。 竹田城跡を見た友人は、「駐車場は近い場所から満車に成るので、夜、現地に着き場所を確保してから仮眠すると良い、」と教えられたので、日曜日の夜出て、その日の深夜から駐車場を確保することにしました。月曜日の「海の日」は3連休に成った最後の休日なので、混雑を予想しました。 |

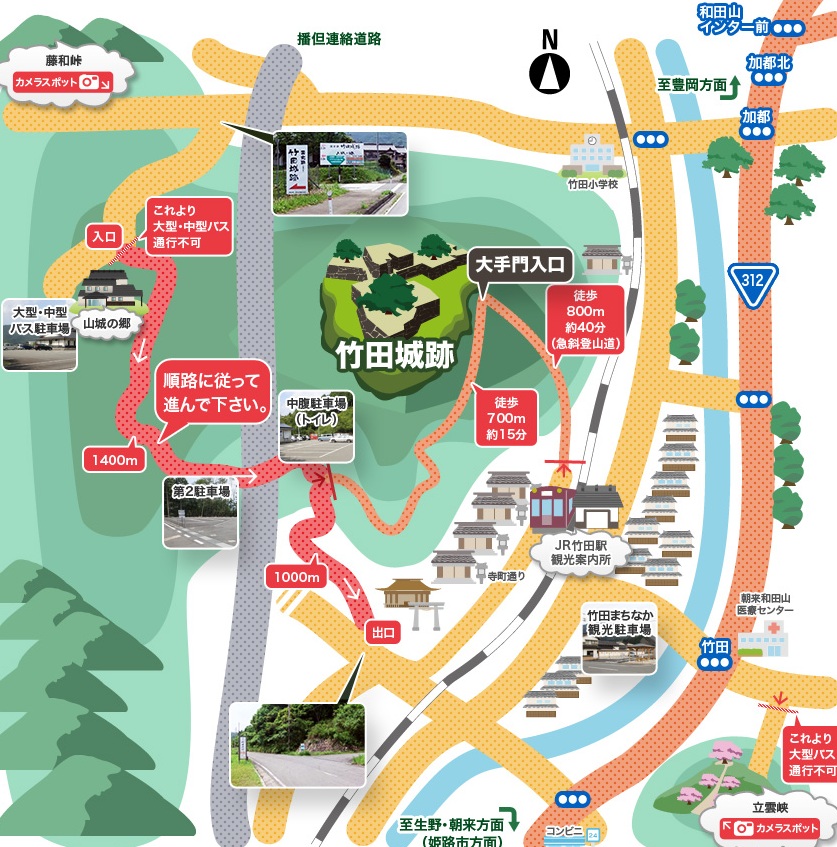

名古屋市緑区から、R302を使い、湾岸道の大府ICから新名神・名神・中国道・播但道の和田山ICで下りました。現地までの距離は約300km程度でしたが、休憩なしに走るのは、眠気が襲うし、体への負担が大きく成るので、中国道の加西SAで一休みしました。「海の日の」午後10時頃のSAは本線からの渋滞で空きスペースを見つけるにも時間を浪費してしまいました。そこで空腹を満たす為に、夜食のラーメンとおにぎりを食べました。そこでは10時を過ぎていたようです。加西SAから少し走りそこで中国道を出て、播但道に入りましたが、この道は一車線で、小雨の降る夜は前方が見にくいので、走行には苦心しました。 名古屋市緑区から、R302を使い、湾岸道の大府ICから新名神・名神・中国道・播但道の和田山ICで下りました。現地までの距離は約300km程度でしたが、休憩なしに走るのは、眠気が襲うし、体への負担が大きく成るので、中国道の加西SAで一休みしました。「海の日の」午後10時頃のSAは本線からの渋滞で空きスペースを見つけるにも時間を浪費してしまいました。そこで空腹を満たす為に、夜食のラーメンとおにぎりを食べました。そこでは10時を過ぎていたようです。加西SAから少し走りそこで中国道を出て、播但道に入りましたが、この道は一車線で、小雨の降る夜は前方が見にくいので、走行には苦心しました。和田山ICを出て、ナビに従いながら走ると、「竹田城跡」と大きな看板が有ったので、矢印の方向に進みました。しかしこの道は非常に狭く、上り坂で多くのカーブが有ります。狭い道で対向車とのすれ違いが出来ないので一方通行になっています。脱輪しない様に慎重に進みます。すると右側に駐車場が有りましたが、これは第二駐車場で、そこを通過して進むと、竹田城跡に一番近い中腹駐車場に出ました。 ここは70台程駐車出来る想像以上に広い平坦な場所で、そこには先客が1台停まっていました。置く場所は自由に選択出来たので、自販機の有る広い場所に停める事にしました。 11時過ぎに着いたので、場所を確保した事に安心して仮眠に入りました。夏の車中での仮眠は暑さで眠れるだろうかと思いましたが、雨が降ったので全く暑さは感じませんでした。夢なのか現実なのか、数人の話声が遠くで聞こえて来ます。多分明日の絶景を見る事に興奮したグループが、楽しく話をしているのでしょう。どれ程かして、車の天井が激しく叩かれた。眠気眼でその音を確かめて見ると、豪雨が叩きつけていたのです。喧しい雨音に閉口しながら、早くこの豪雨が止んで、朝には快晴に成って欲しいと願いながら、ウトウトとし朝を向かえました。5時過ぎの朝は心配していた雨は止んでいた。しかし曇り空で、快晴ではなかった。何時しか駐車場は8割程の車で埋まっていた。その暗い中、皆が城跡に急いでいる。何故急ぐのか分からない?こんなに暗い所で写真を撮った所で、鮮明な写真は撮れる筈が無いのに!と思いながら明るくなるのを少し待ち、写真が撮れる状態に成ってから出発しました。 |

竹田城跡想像図 |

| 遺構について・・・・・・ 竹田城は別名「虎臥城(とらふす)」という。嘉吉年間、山名持豊(宗全)が播磨・丹波から但馬への進入路に位置する要衝の地に守護大名の一人である太田垣に、13カ年を費やして築かせた城である。築城当時の城には石垣は無く、砦(小規模な要塞)で曲輪を連ねただけのものであった。それが現存の様な壮大な石積みの完成された城郭に整備されたのは、廃城時(慶長五年〜1600)にごく近い時代と推定されています。 石垣は近江穴太衆の手による穴太流石積み技法を用いた”野面積み”である。石材は現地のほか山麓付近から集めたものであろう。 遺構は最高所の天守台をほぼ中央に置き、本丸以下南方に南二の丸、南千畳、北方に二の丸、三の丸、北千畳を築いている。さらに、天守台の北西部には花屋敷と称する一廓が有り、主郭の中でも最も低い位置にあるため、南北に向かい合った塁状石垣列を築いている。 規模は南北約400m、東西約100mで今なお当時の威容を誇っており、山城として全国でも数少ない現存する遺構である。 また、城郭の周囲には現存の石垣より古い時代の遺構である竪堀も確認され、複合遺構として今後の総合的な調査・保存が必要となっている。 |

駐車場から「国史跡竹田城跡」と書かれている門を潜ります。 |

この階段を下りて来ました。 |

舗装された道を700m(約15分)上ります。 竹の杖が用意されていました。 |

|

| 駐車場から外側のコースを700m歩き大手門へと向かいます。舗装道路はなだらかな上り坂で、絶景を期待して歩きますが、徒歩で15分は以外に遠く感じました。途中で暗いうちから上った人が帰って来るので、その人に城跡での感想を聞くと、「曇り空で日の出は見えなかったが、空が赤く染まり綺麗でした。」と答えてくれました。皆が暗いうちから城跡に上るのは、城跡からの日の出を見る為だったのかと初めて理解出来ました。今朝は雲が多く日の出は見えなかったらしいが、もし晴れていて、素晴らしい日の出が見えていたら、大変な失態だったと反省しました。 朝の時間も雨が降ったり止んだりで、傘を用意して居ないグループは、全身を濡らしながら誇らしげに、駐車場に向かっていました。夏の雨は寒さを感じないので、心地良いかも知れませんが、濡れた衣服の着替えは持っているのだろうか? |

この階段を上ると城跡です。右へ下るとJR竹田駅です。 |

大手門の階段を上ると北千畳です。 以外に低い野面積みの石垣が残っています。 |

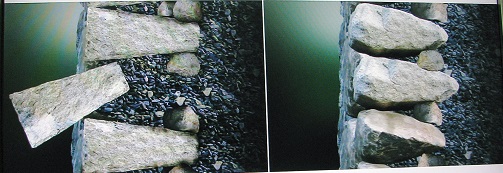

| -石垣について- 竹田城遺構の石垣は見事なものが有る。この石垣は構築技法から見て、穴太(あのお)積みを採用している。穴太積みとは、近江国(現滋賀県)坂本を中心に発達した石垣構築法の総称であるが、積み方から言えば野面(のづら)積み石垣といえる。野面積とは、最も古い年代に現れた積み方で、加工を施さない自然石をそのまま積んだもので、隙間が多く、一見して粗雑に見えるが水はけが良く、崩れを防ぐ。 竹田城の場合、石垣が築かれてから約400年が経過していますが、一部の復元箇所を除いて当時のままの姿を今日に伝え、石積みの持つ深い味わいは見学者の感嘆をさそいます。 |

竹田城跡 |

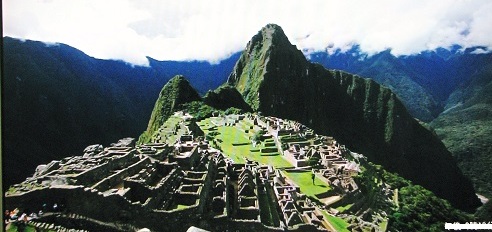

マチュピチュ |

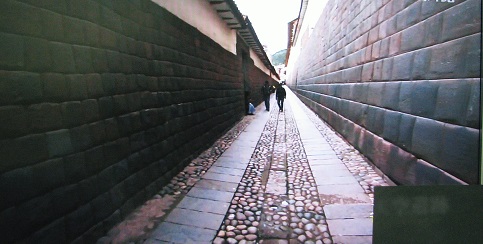

| 竹田城跡の石垣ととマチュピチュの石垣の違い・・・・・ 竹田城跡の石垣は表面の石がバラバラで、見た目に悪い野面積みと言われ、この工法は穴太衆(あのおしゅう)の人達が科学の発達していない時代に石の選び方、置き方を工夫する事で地震等の揺れに強い石積の方法を生み出していました。 穴太衆は、置いた時に下の石の形に合い安定する瞬時の石選びや、積み重ねる事が出来る石をどのように選別したのか?それは長年の経験で「石の声を聞く」ことにあり、一人前になると見ただけで適した石を判別出来ると言う。積み上げた石に隙間を作る事で、地震等の揺れを吸収する制震構造にもなっています。そして敵に攻められた時、石垣の隙間に入れられた石は、足や手を掛けると抜け落ちるので侵入を防ぐ罠でもあった。 皇居の石垣は多角形加工され、隙間なく見た目には綺麗に積まれています。これを野面積みに対して切込接(きりこみはぎ)と言われ、一見すると隙間の無い切込接の方が強度が有る様に見えますが、皇居の石垣は、東日本大震災の時石垣にズレが生じ隙間が大きく広がりました。耐震性については野面積みの方が遥かに優れているにも関わらず、何故野面積みより弱い切込接にするのかとゆうと、外側は美しい平面なので、中のいびつな形が隠されていて、石は隙間が無く表面で接するので贅沢の象徴とか、将軍家の威厳を示す権威の象徴とされたのです。 マチュピチュは、標高2,400mに築かれたインカ帝国の天空の遺跡である。南米ペルーは日本と同じく地震の多い環境に有りながら、500年に渡って崩れる事無くその姿を今日まで残す事が出来たのだろうか?マチュピチュの石積みは、野面積みや切込接とも違い、四角い石を上下左右徹底的に密着させたカミソリの刃も通さない隙間の無い石積みなのだ。より一体化すれば崩れない、接合部が完全に噛み合うように一体化する事で一枚岩になり、全体として動くから一個の石に近付ければ強く、地震に耐える現在の耐震構造と同じなのだ。 1950年、マグニチュード7.0の大地震にも、インカ帝国時代の石積や、同じ工法のクス湖の石積みはビクともしなかった。 なぜ石田城跡の石垣と、マチュピチュの石垣は異なった地震対策に成ったのか?それは其々の国の時代背景があった。マチュピチュは人が住む都市なので建設には長時間かけても良かった。完成までに100年以上掛かったのではないかと推測されている。それに対して竹田城跡は戦いの拠点で有る為、戦国時代の限られた時間の中で城を築く必要があった。短期間での建設には、最大限の早さと頑丈さをつきつめた形が野面積みだったのです。 |

切込接と野面積み |

マチュピチュの石積み |

クス湖の石積み |

皇居の石積み |

北千畳は広く芝と樹木が霧に包まれていました。 |

| -城主について- 城は築城後、山名の家臣太田垣光景が初代藩主になったと伝えられ、以後太田垣氏は7代に渡りこれを守り継いだ。応仁の乱では2代藩主景近が京都へ出陣した際、夜久野(やくの)へ来襲した細川軍を景近の二男宗近が撃ち破ったという。 永禄12年(1569)羽柴秀吉は但馬へ攻め入り竹田城を攻略した。天正5年(1577)再び秀吉軍の攻撃をうけ竹田城は遂に落城した。このあと秀吉は弟小一郎を城代として城内の整備を命じている。同8年(1580)桑山重晴が城主となり、13年には四国征伐等で戦功のあった赤松広秀を竹田城主として入れた。広秀は、九州征討、朝鮮の役等に出役したほか、文化人としても儒学者藤原惺窩(せいか)との親交も厚く、領民には産業を奨めて深く敬慕された。 関ヶ原の役には西軍に属した。関ヶ原敗北後、徳川方として鳥取城を攻め、戦功をあげたにもかかわらず、城下に火を放ったことで徳川家康の忌避にふれ、鳥取真教寺において自刃し果てた。享年39歳、慶長5年10月28日のことである。 |

朝雨の効果で、この時期に見られない雲海でした。 |

朝来の町に雲海が流れ、幻想的な風景を見せてくれました。 |

弐の門から天守台へ近付きます。 |

弐の門から二の丸を通りこの階段を上がると天守台です。 |

| 道の横にパイロンが置かれ、立ち入り禁止に成っています。立ち入り禁止の表示は他にもありました。これはこの処急激な人気で観光客が増え、石垣の崩れが懸念される為、危険防止に通行止めにしています。 |

天守台から南二の丸、南千畳を撮りました。 |

| 竹田城跡のカメラポイントとして藤和峠と立雲峡が有ります。 藤和峠→撮影ポイントは、駐車場から10分くらい登ったところと、20〜30分くらいに登ったところにあり、その途中でも、城跡は見られるのですが、木に囲まれている為、撮影は難しい。 藤和峠へのアクセス→播但連絡道路和田山IC降りて左折→国道312号線を南下→2つ目の信号(加都交差点)を右折→途中竹田城跡の看板があり、左折せずに直進→途中2手に分かれるが、藤和方面に向かう→藤和峠の頂上。 加都交差点より約5km。 立雲峡→海抜756mの朝来山中腹に有り、無数の奇石・巨岩が点在する中、樹齢300年以上と言われる老桜が自然美の妙をきわめて群生しています。種類が多く開花期間の長いのも特徴の一つで、前面の竹田城跡、眼下の町並みと併せ、北近畿一のサクラの名所です。 立雲峡へのアクセス→播但連絡道路和田山ICを降りて左折→国道312号線を南下→4つ目の信号(竹田交差点)を左折(立雲峡の看板あり)→1km程坂道を登ると立雲峡の看板があるので右折→1km程で駐車場に到着(駐車場は24時間開放しています) |

本丸は以外に広く、天守台への階段が有ります。 |

殆ど霧に包まれました。 |

南千畳から天守台を望みました。 |

霧が深く成って来た天守台。 |

南千畳からの景色も素晴らしいものでした。 |

帰路は道が川に成りました。 |

豪雨に煙る駐車場。 |

| 名古屋から300km程で多少遠くに有る竹田城跡ですが、行って見てその景色の素晴らしさに感動しました。今後この城跡を保存維持して行くには、それなりの費用が掛かることでしょう。そして入城料も必要に成るのではないかと思います。史跡を残す為には先手を打ち、永久保存を望みたいものです。形あるものは何時かは壊れます。最高の技術で積み上げた石垣も、老朽化による崩壊は免れないでしょう。後世に残していくのは、我々に課せられた責任です。 城跡を散策して以外に広いのと、景観を損ねるゴミなど不要な物が無い事でした。石垣の崩れを防ぐためのシート等の対策は、写真を撮る時に美観を損ねますが、それをなるだけ入らない様に工夫すれば、良い写真を撮る事が出来ます。今回使用した写真も、シート等を入れない様に撮影してみました。 この日は、雨が降ったり止んだりしながらの城跡散策でしたが、その雨が雲海(朝霧)を醸し出し、霧が掛かり幻想的な景色を見る事が出来ました。功罪相半ばで雨に感謝しなければならないでしょう。それにラッキーな事は、帰る途中から集中豪雨にあいました。傘をさしていましたが、傘は役に立たず全身が濡れ、靴には水が入り、最高の気持ち悪さでした。この雨が散策中に降って居たら写真撮影等出来なかった事でしょう。 カメラポイントの藤和峠と立雲峡に行ってみたかったのですが、豪雨では写真も撮れないので諦めました。 竹田城跡を見た後、「日本のヘソ公園」「鬼の架橋」「琵琶湖バレィ」と回る予定でしたが、降り続く豪雨に散策気分を削がれ、その日のうちに名古屋へ戻りました。 |

| |