| 26.03.25. | 日 本 大 正 村 | 岐阜県恵那市明智町456 電話:0573−54−3944 |

| 名古屋市緑区から80km弱の所に「大正村」と言うテーマパークが有る。明治村や昭和村は割と知名度は高いので見学に行った事は有るのですが、両村に比べて大正村は広く知られていません。明治、大正、昭和の年号は良く知られているので、大正村にも興味が湧き再挑戦してみました。 再挑戦と言うのは、先週マイカーを定期点検に出し、その時の代車として電気自動車の「リーフ」を借りました。そして大正村を目指しましたが、充電量が少ないので途中の日産自動車の販売店で、30分を掛け急速充電をしました。急速充電は80%の充電しか行えないとの事でしたが、航続距離を調べると110km程走行出来るので安心して高速道路で目的地を目指しました。高速走行しながらメーターを見ると、1分間に3〜4km航続距離が減って行くので、大きな不安を感じました。このまま走行すると、10分で30〜40km航続距離が減り20分で倍減る事になります。それを裏付けるように東海環状の高速道路上でナビから「目的地まで着けない可能性が有ります。」とアナウンスされ、航続距離を30km程残し土岐IC手前で下りました。そこからナビからの検索で10km先に急速充電の設備が有る事を知り、2回目の充電の為そこまで走った。そこでこのまま大正村まで行っても帰りの事を考えると不安が募るばかりなので大正村へ行く事を断念し引き返しました。 今日は天気も良く暖かいので大正村の散策も心置きなく出来ると希望を持ち、マイカーで昼過ぎに現地へ着きました。大正村は、明治村や昭和村と違い特定の敷地内に設けられた施設ではなく、街全体(旧・明知町)として大正時代の雰囲気 を保存・再現した店舗、資料館、博物館などが軒を連ねている。郵便局や銀行は実際の 窓口業務も行っている。その村一帯に名所旧跡が点在していて、住民の生活地域となっています。しかしこの地域に大正村時代の遺跡が集中して残っているのは希有な事だと思う。散策時間は、展示物の観賞時間にもよりますが約3時間程度と考えられます。 |

大正村入口無料駐車場。 |

|

駐車場から一番遠くに有る「大正ロマン館」が見えました。 |

| 岐阜県恵那郡明智町は、県の東南端にある高原卿で付近の丘陵は海抜1110mから823mにある南へ傾斜した寒冷地です。このため夏場の涼しさは想像以上です。この涼しさが良質の繭を産出します。明治の初め頃から、中馬街道、南北街道筋の交通が情報源となって農産物の収穫の少ないこの地に、養蚕を副業とする農家が増えました。 |

大正浪漫亭と広場。 |

大正村の無料駐車場に着いたのは12時半を回っていた。兎に角、空腹では元気が出ないので、浪漫亭で有名なハヤシライスを食べようと思い中へ入ると2階がレストランに成っていた。2階へ上がろうとする階段に張り紙が有り、「本日は貸し切りに成っているので一般の方は入れません。」と断り書きを見て、空腹を満たせない事に疲れが倍増した。1階はお土産品売り場に成っているので、食事が出来るお店はない。諦めて外に出たが、食事が出来る御店が見当たらない。そこで地元の人らしき元気な男性に声をかけ、ハヤシライスを食べさせてくれる所を聞くと、ハヤシライスは無いが食事をする所が2軒有ると指を指してくれた。そして「ハヤシライスはオッカの方が旨いゾ」と意味深な笑いを残して去って行った。 |

| 1階は郷土品やお土産売り場や、駄菓子屋を再現したコーナーがあります。また、ジェラートの販売も行っています。 2階には季節の素材を大切にするレストランがあります。 |

「大正村おひなまつり」が行われている明智文化センター。 |

元気な男性に教えて貰った近くの食事処で空腹を満たした。そこは女将一人が切り盛りしていた。客は中年の夫婦が一組いて女性は車椅子に乗っていた。数少ないメニューから「串カツ定食」を注文した。出来るまでの間、ネットで印刷した大正村の散策順路を効率良く巡る道順を考えていた。出て来た串カツ定食の串カツを口に入れて、柔らかさに驚いた。今まで食べた串カツでこれ程脂身の多いカツは初めてでした。空腹だったので御飯のお変わりまでした。ご夫婦が帰った後、女将さんはスギ花粉の話や、遠山桜、紅葉の時期の話、ゴルフの話等饒舌だった。そして帰りに文化センターの雛祭りを見るようにと道順まで教えてくれた。 |

| 土雛 明智方面では「カワラビナ」と言われている。定かではないが江戸、文政の頃より始まり明治、大正時代が全盛だった。瑞浪市市原を中心に百軒余りの農家が副業として土雛を生産していた。土雛は庶民のお節句の主役でしたが、第二次大戦と同時に飾る家が少なく成り、戦後は殆どが姿を消した。伝統の技法も忘れられ消滅寸前にある。大正村では家庭に保存されていた雛の提供を受け土雛祭を計画した。豪華絢爛な宮廷雛に勝る土雛特有の素朴なぬくもりとともに草深い山里に伝わる雛祭で健やかな子の成長を願う親心の温かさを感じ取りたいものです。 |

日本大正村資料館(旧銀行蔵)。 |

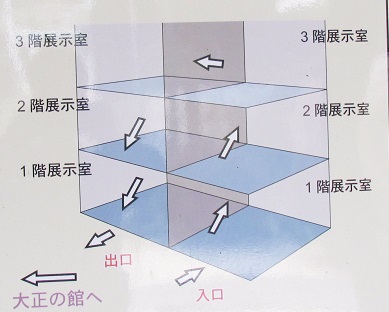

日本大正村資料館 ここで4館共通券(日本大正村資料館、大正ロマン館、おもちゃ資料館、大正時代館)大人500・小人300円を購入します。係の女性は大変親切で折り畳み自転車を中に入れてくれたり、椎茸茶を勧めてくれました。 この資料館は、明治末期の建物で木造百畳敷き一部4階建て、手動のエレベーター付きの当時としては巨大で貴重な建築物です。 農家から預かったり、買い取った『繭』を収納するための銀行の繭倉で、生糸の町の名残です。入り口の倉では売店があり大正村の名物おみやげを販売しており、無料で椎茸茶を振舞うサービスもしています。そしてその奥にある『繭倉』が全館六室の展示室となっています。 主な展示資料の内容は明治・大正の教科書や蓄音機など、明治から昭和初期にかけての教育や文化、嗜好品など当時の生活を垣間見ることができるものばかりです。資料は倉の1階から3階を利用しており、手動のエレベーターの名残も見ることができます。建築物保護のため、見学の際は靴を脱がなければなりません。 |

レコードやポスター展示室 |

蓄音器 |

映写機 |

展示室は半分に仕切られています。 |

|

| 【大正の館】 南隣には『大正村の館』もあります。二階建ての家屋は明治の末期に建てられた当地の名門、橋本家の住居跡で大正時代の生活様式を象薇的に残しており、巨大な金銭登録機など多くの大正文化を充分に味わう事が出来ます。 |

|

社長室 |

| 明治22年4月町村制公布施行と同時に、明智町は町制を布きました。明治39年庁舎として建てられたのがこの役場です。瓦葺きの寄せ棟造り2階建ての木造洋館で、当時としては目をみはるほどのモダンな建物でした。そして昭和32年9月まで明智町役場として使用され、現在は大正村役場として活用されています。 | 1階には無料休憩所の他、雛人形や昔懐かしいオルガンが展示されている和室があります。事務室には大正村の役員や事務員がおります。ご質問等ありましたら、お気軽にお尋ねください。また、矢絣の着物をレンタルされる方はこちらまでお申し込みください。 2階には現村長である司葉子氏の就任式の様子などをパネルで見ることができる他、村長室も見ることができます。村長室は以前の町長室でもあります。 |

大正村絵画館。 |

黒瀬道則展が開催されていました。 |

| 元小学校跡で、現在は企画展示を行なっています。主に、絵画や書物といったものが展示されます。 |

| 黒瀬道則の略歴 昭和19年(1944年)鹿児島県笠沙町に生まれる。個展は県内外で60数回を数え、元世界児童画展審査員、元新象作家協会審査員を務める。鹿児島笠沙町文化、教育功労賞受賞。現在日本美術展19回出展。賞候補5回。第一回日本アートアカデミー賞入賞するなど幾多の賞受賞。 現在、中日文化センター絵画教室講師。21世紀のメッセージ作家の視点協会代表。尾北アーティスト協会代表。清水屋文化教室絵画教室。平成9年(1997年)日本大正村において「空間の賛美黒瀬道則展」開催。その後2回出展。2010年に上海世界博覧会で、中、日、韓美術作品交流展覧会主宰。企画出展。(中国上海美術館)。平成24年(2012年)9月、黒瀬道則コレクション「追憶グランドゼロ展」開催。平成24年(2012年)黒瀬道則コレクション「追憶グランドゼロ」全作品を日本大正村に寄贈。 |

大正浪漫館入口。 |

初代館長の高峰三枝子氏の銅像。 |

| 大正のモダンなイメージをした洋風建築で初代日本大正村村長高峰三枝子氏、同村議会議長春日野清隆氏の記念館。また、当町出身の日本の油絵の第一人者の山本芳翠画伯の直筆画の展示室もあります。他にも、大正時代に関する資料などの企画展示も定期的に行っています。6月上旬にはバラ園が満開となり、訪れる人を楽しませています。 |

春日野清隆横親方像。 |

相撲関連のブース。 |

| 横綱の由来 横綱は、従来、一般に注連縄(しめなわ)であると考えられてきた。誤認歪曲もはなはだしい。横綱は、注連縄では無く「結の神諸」(むすびのかみのを)と称する。「むすびのかみのを」は「産霊(むすび)の神緒」と解すべきである。つまり横綱は、生々発展してやまない日本民族の民基を象徴したもので、その信仰の対象たる産霊神の「神ばたらき」を「神あらはし」にしたものが、「むすびのかみのを」であり、横綱である。 正月の「輪かざり」もまた同義である。司家文書は、神巧皇后が、應神天皇をみごもらせられたとき、ご安産を祈る為、御腰に帯せられたのが濫觴(らんしょう)であるとしている。その後、安産祈念の為、最も直裁に力を表現する力士の腰に、これをまとわせて、力足を踏ませるようになった。それから連想して、産室別建の地ならしのときとか、延いては、社寺の新建改築等の地ならしの際とか、同時に、五穀の登穣祈念は勿論、こと生産に関する一切の立願のおり、これを式用にするに至った。 |

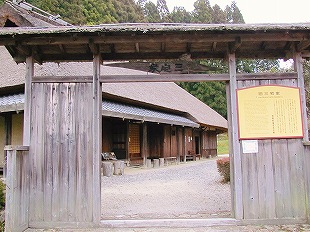

旧三宅家。 |

おもちゃ資料館 |

| この三宅家は、古い歴史を持つ家柄である。古記録によれば旗本遠山家に仕えていた第四代伊賢が馬木村に移住し農業に従事、その後、元禄元年(1688)第五代与次郎重正に依って現在の母屋は普請されたと伝えられています。 現在残っているものは、母屋だけで有るが近世中期の民家の特徴である鳥居建ての形式が残っています。 昭和53年に町文化財に指定後、平成三年明智町に寄贈され、綿密な調査に基づき当時の姿に復元され、ここに移築したものです。 |

明智町、大正村が東京の乃木神社や東郷神社の骨董市で買い集めたり、東京や名古屋、地元の協力者、おもちゃ収集家の寄贈を受けたりして、大正時代から昭和初期の玩具類約3000点が集まりました。 大正風の建物で新築した木造2階建て30平方メートルの展示館に、時折展示替えを行いながら公開しています。 この建物には、高齢の女性が係を務めていて、入場すると丁寧に対応してくれました。その話の最後に「ナモ」と言っているので、名古屋の出身か聞くと、そうではないと言う。河村名古屋市長がわざとらしく名古屋弁を使っているので、名古屋の方かと思ったと伝えた。岐阜県でも「ナモ」言葉が有る事に驚いた。 |

大正時代のおもちゃ。 |

大正時代のおもちゃ 大正時代には、どのような頑具が流行したのか?どんな遊びが子供達の間で行われていたのか?大正時代は、小川未明や北原白秋などにより、「童話・童謡」が盛んになるなど、近代的な子供感が確立された時代であった。文明開化や小学校教育の影響を受けた明治の頑具は明治40年頃には、今日につながるような頑具はほとんど出揃い、輸出産業にまで育っていた。当時世界一の頑具王国は、ドイツであったが、大正十三年に第一次世界大戦(1914〜1916)がおこると、頑具どころではなくなり、敗れたドイツに代わって我国の頑具輸出が伸び、技術も飛躍的に発展しておもちゃ王国となった。 大正時代の代表的な頑具は、ゼンマイ仕掛けで動くブリキ頑具だった。ブリキ板の国産化が成功したのは大正十一年と遅く、それまでは輸入にたよっていたが、錦絵技術を受け継いだ色彩とゼンマイで細やかな動きをする日本の頑具は、米国等でもてはやされた。しかし、レール付き電車を始め、手の込んだ頑具は値段が高く、子供達が誰でも簡単に買う事が出来なかった。そして安い紙メンコや双六等の図柄も、当時の雰囲気が感じられて興味深い。 最近のファミコン世代の子供は機械を上手に使いこなす一方、近所で遊んでいる姿を見る事が少なくなった。おもちゃを通して子供の遊びと、それをとりまく家族や社会、文化の有り方を考えるヒントになれば・・・・・。 |

カフェー天久 |

|

| 大正時代館へ入館するには「カフェー天久」の喫茶店の中を通らなければなりません。このカフェー天久は明治末期の東京に始まり大正期に各地の都市に広がりました。大正十二年に開店し昭和の初期にかけて文化人の間にその名を馳せた。 京都千本通りのカフェー「天久」が昭和六十一年十月店を閉じるに当たって、昔懐かしいSPレコードや内装、什器一切を大正村に寄贈され、この「うから横丁」の一廓に復元されました。 |

当時の暮らしぶりなどをテーマに1階には新聞やレトロなポスターなどが展示されています。当時のポスターはアールヌーボーの画風を取り入れたり、懐かしくも新鮮な印象を受けることができます。 また、入口の脇には昔の新聞を印刷することができる機械が設置され、たとえば自分の生まれた日の新聞やニュースを知ることができます。 |

| 暖かい春の陽射しに恵まれ、大正時代の各展示館を興味深く散策する事が出来ました。昭和生まれの自分には、珍しいものが有ったり、今も面影を残しているものが有ったりした。蓄音機や映写機は今の物からは考えられないほど原始的な物で、技術の発達には驚かされる。しかし、始まりが有ったからこそ改良が加えられ、便利で性能が良く成ったのだ。この平成の現在も将来は、平成時代館が出来るかも知れない。人間はその時代その時代一生懸命精一杯生活しているのだ。時の流れは、同じ毎日の繰り返しだと錯覚しているが、厳密には同じ昨日や今日は無いのである。目で見たり体験したりする歴史は、書物や映像で見るよりもリアルなので、より身近に感じる事が出来る。機会が有れば是非ユックリと観賞したいと思っている。 |

| |