| H27.8.16〜19. | 佐 渡 ヶ 島 |

| 新潟県の佐渡ヶ島は以前から非常に気に成っていた。映像や写真でたらい舟とか金山は知っていたが、島全体の地形とか道路、暮らしとか民家の状況は未知だったので、意を決してネットで観光の検索を始めました。 出発予定日は、お盆の混雑が過ぎた8月16日の夜にした。それは高速道路のETC深夜割引の30%引きが有るからです。先ず、アクセスを考えました。フェリー乗り場は3カ所で、直江津港と寺泊、新潟港があり、料金や乗船時間が異なる。迷いに迷った末、直江津港から小木港を選択しました。高速フェリーは往復2人で4万円少しだった。インターネットで事前予約して、クレジット支払いをすると、往復2,000円割引が有った。ネットで予約を済ませると、乗船時に手続きが簡単な「らくらくチェックイン」をプリントアウトする事が出来る。QRコードをかざすだけで、手間が掛からず済みます。 |

| 佐渡ヶ島は、大阪府の約半分近くの大きさが有る。本土から一番近い距離は、佐渡おけさに8里と唄われていますが、32kmで合っています。しかし、佐渡おけさには、「来いと ゆたとて行かりょか佐渡へヨ 佐渡は49里 波の上」この距離は何を意味するのでしょうか?乗ったフェリーは、直江津から小木港まで78kmでした。 佐渡ヶ島は以外に広く、2日間での走行距離は約300kmでした。 |

フェリーは9時30分出発です。遅くとも出航の40分前までに手続きを済ませるようにと案内書が有りました。それに佐渡ヶ島はガソリンが高いので、本土で満タンにしていくのが良いとも知りました。上越ICから下りてGSを探しましたが、朝の7時半頃だったので営業しているスタンドが無く、コンビニで買い物をしながら開店時間を待ちました。直江津港付近にはGSが多く有り、1リッター129円で満タンにし、約1km程離れたフェリー乗り場に向かいました。係員が停車する位置を指示したので3台目につけました。待機場所は時々降る雨で水浸しになっていて歩き難かった。8時頃の航送待機所は車が少なく、お盆過ぎなので佐渡ヶ島に行く人も少ないのだろう。雨上がりの濡れた待機所を歩きながら、ターミナルビルの入口へと向かいました。ターミナルビルの前に駐車している車が居ると直ぐ係員が来て、適切な指導をしているようでした。 フェリーは9時30分出発です。遅くとも出航の40分前までに手続きを済ませるようにと案内書が有りました。それに佐渡ヶ島はガソリンが高いので、本土で満タンにしていくのが良いとも知りました。上越ICから下りてGSを探しましたが、朝の7時半頃だったので営業しているスタンドが無く、コンビニで買い物をしながら開店時間を待ちました。直江津港付近にはGSが多く有り、1リッター129円で満タンにし、約1km程離れたフェリー乗り場に向かいました。係員が停車する位置を指示したので3台目につけました。待機場所は時々降る雨で水浸しになっていて歩き難かった。8時頃の航送待機所は車が少なく、お盆過ぎなので佐渡ヶ島に行く人も少ないのだろう。雨上がりの濡れた待機所を歩きながら、ターミナルビルの入口へと向かいました。ターミナルビルの前に駐車している車が居ると直ぐ係員が来て、適切な指導をしているようでした。 |

フェリー乗り場の係員によると、乗船手続きは遅く成ると混雑するので、早目にすませて下さい。と言われた。ネットで予約した「らくらくチェックイン」の機械の設置場所に行き、QRコードをかざすと、予約した確認画面が出たので「確認」をタッチすると、6枚のカードが出て来た。フェリー乗船券2枚、座席案内2枚、クレジットカード売上表、割引証でした。一瞬で往復の乗船手続きが完了してしまった。それまではこんなに簡単に手続きが終わるとは予想していなかったので、今までの苦労が徒労に終わった事に複雑な心境だった。それに事前予約の変更なども、ネットの予約変更画面から簡単に出来たのも驚きだった。 フェリー乗り場の係員によると、乗船手続きは遅く成ると混雑するので、早目にすませて下さい。と言われた。ネットで予約した「らくらくチェックイン」の機械の設置場所に行き、QRコードをかざすと、予約した確認画面が出たので「確認」をタッチすると、6枚のカードが出て来た。フェリー乗船券2枚、座席案内2枚、クレジットカード売上表、割引証でした。一瞬で往復の乗船手続きが完了してしまった。それまではこんなに簡単に手続きが終わるとは予想していなかったので、今までの苦労が徒労に終わった事に複雑な心境だった。それに事前予約の変更なども、ネットの予約変更画面から簡単に出来たのも驚きだった。ターミナルビルで乗船案内が有るのだと思いのんびりしていたら、フェリーに車が乗船して行くではないか。慌てて車に行くと、そのレーンには自分の車だけが残されていた。後回しにされるのかと観念していると、係員が割り込みが出来るように他の車を静止してくれた。少し進んだ所で車の列が動かなくった。暫くすると係員が、「雨で足を滑らせて怪我をした女性が居るので、足元には充分注意をして下さい。」とくどいほど乗客に注意をしていた。 |

乗船したのは、9時30分発の直江津→小木行き、佐渡汽船高速フェリー双胴船(カタマラン)造船会社(オーストラリア/インキャット社)「あかね」でした。乗用車だけなら152台載せられ、人員は672人載せる事が出来る。この「あかね」は今年(H27)4月に就航したばかりの新しいフェリーでした。佐渡ヶ島行きフェリーではこの船が一番早く、100分で着きます。他のフェリーは2時間30分掛かります。船内は広々していて、新しいだけに綺麗でした。船の中央部にはキッズルームやペットルームが有ります。キッズルームには簡単な頑具や、モニターで映像を楽しむ事が出来ます。ペットルームもあり、ペットと一緒に居たい人にはペットコーナーも有るそうですから、ネットの問い合わせを見て下さい。そういえばペットルームからは、盛んに泣いてる犬の声が聞こえて来ました。 乗船したのは、9時30分発の直江津→小木行き、佐渡汽船高速フェリー双胴船(カタマラン)造船会社(オーストラリア/インキャット社)「あかね」でした。乗用車だけなら152台載せられ、人員は672人載せる事が出来る。この「あかね」は今年(H27)4月に就航したばかりの新しいフェリーでした。佐渡ヶ島行きフェリーではこの船が一番早く、100分で着きます。他のフェリーは2時間30分掛かります。船内は広々していて、新しいだけに綺麗でした。船の中央部にはキッズルームやペットルームが有ります。キッズルームには簡単な頑具や、モニターで映像を楽しむ事が出来ます。ペットルームもあり、ペットと一緒に居たい人にはペットコーナーも有るそうですから、ネットの問い合わせを見て下さい。そういえばペットルームからは、盛んに泣いてる犬の声が聞こえて来ました。後部には2カ所にドアが有り、後部デッキに出て外を見る事が出来ます。後部だけ出る事が出来、サイドへは出る事が出来ません。外から前を見る事は出来ないのです。横は相当の風圧が有るので、そこへ立つ事は危険でした。 |

後部デッキへ出ると、可也の人が小木港を出るフェリーから港内を見回していた。空は曇り空で、飛沫か雨か分かりませんが、時々顔に冷たく当たり、その冷たさが返って快感になっていた。白い泡が航跡を残して延々と後方へ続いている。海面は穏やかで揺れは殆ど感じない。このエンジン音と時々下から突き上げるような小さな振動は、飛行機と類似していると思われた。フェリーのすぐ後ろにカモメが数羽付いて来ていた。このカモメにエサをやる人がいたのか、エサを与えないようにとの注意書きが貼られていた。カモメの糞で積載している車が汚れるらしい。船の後方を飛ぶカモメを見ていて不思議に思った事は、カモメは羽ばたく事無く、羽を広げたまま僅かに上下して等間隔で付いて来ている。この浮かんだような飛行は、進行する船の浮力と推進力を利用しているのだろうか?後方からフェリーに追いつこうとするカモメは、力強いストロークで羽をばたつかせ近付いて来る。しかしフェリーの後方に着くと、羽を広げたまま、目をキョロキョロさせながらゆったりと浮かんでいる。その事が不思議で時間の経つのも忘れ、見入っていた。港内で徐行していたフェリーは、港外に出ると徐々にスピードを上げていた。このフェリーは30ノット(約55.6km)で走る事が出来る。船の速度としては速い部類に成る。この早さに、追って来るカモメの数が減り何時しか居なくなっていた。後は変化の無い日本海だけが視野に入る。 後部デッキへ出ると、可也の人が小木港を出るフェリーから港内を見回していた。空は曇り空で、飛沫か雨か分かりませんが、時々顔に冷たく当たり、その冷たさが返って快感になっていた。白い泡が航跡を残して延々と後方へ続いている。海面は穏やかで揺れは殆ど感じない。このエンジン音と時々下から突き上げるような小さな振動は、飛行機と類似していると思われた。フェリーのすぐ後ろにカモメが数羽付いて来ていた。このカモメにエサをやる人がいたのか、エサを与えないようにとの注意書きが貼られていた。カモメの糞で積載している車が汚れるらしい。船の後方を飛ぶカモメを見ていて不思議に思った事は、カモメは羽ばたく事無く、羽を広げたまま僅かに上下して等間隔で付いて来ている。この浮かんだような飛行は、進行する船の浮力と推進力を利用しているのだろうか?後方からフェリーに追いつこうとするカモメは、力強いストロークで羽をばたつかせ近付いて来る。しかしフェリーの後方に着くと、羽を広げたまま、目をキョロキョロさせながらゆったりと浮かんでいる。その事が不思議で時間の経つのも忘れ、見入っていた。港内で徐行していたフェリーは、港外に出ると徐々にスピードを上げていた。このフェリーは30ノット(約55.6km)で走る事が出来る。船の速度としては速い部類に成る。この早さに、追って来るカモメの数が減り何時しか居なくなっていた。後は変化の無い日本海だけが視野に入る。 |

たらい舟 たらい舟フェリーは定刻の11時10分頃小木港へ到着した。車に乗ってフェリーから出る時、体が浮いている様な錯覚をした。いままで船に乗っていたので、揺られている感覚が抜けていないのだろう。下船してから方向が分からぬまま、左へ曲がった。すると「たらい船」の乗り場が見えたので、近くの無料駐車場に停め、歩いて見に行った。たらい舟の乗船時間は数分だろうか?小さく周回すると直ぐ次の人と乗り換えていた。船長?はおけさ笠(徳島県から日本全国に広まった阿波踊りをはじめ、富山県『越中おわら風の盆』、新潟県『佐渡おけさ』、岐阜県『群上八幡盆踊り』や全国各地の阿波踊り、佐渡おけさ、よさこい(ソーラン)祭りなどで被っている。)手ぬぐい、エプロン姿でT字形の操縦棒をこねているようだった。希望すれば自分で舟を漕ぐ事も出来る。思っていたより舟は大きく深さが有った。これは多少の波でも転覆しない様になっている。 ネット予約すると割引証が発行されるので、そのチケットを見せると乗船料が1割引きに成ります。この割引証は他の9カ所でも5〜10%の割引をしてくれます。 |

宿根木 宿根木小木港から十数分で宿根木の無料駐車場に12時頃着いた。ここは以外に観光客の多い事に驚いた。古い建物と狭い路地が印象的だ。宿根木について調べた所、佐渡金山繁栄期の江戸寛文期(1661〜1678)に 廻船業の集落として発展した「千石船と船大工の里」。入り江の狭い地形に家屋が密集 する町並みは、独自の板壁の連続で、石畳の露路も当時の面影をそのまま残しており町並み自体が貴重な存在です。伝統的な建造物は主屋、納屋、土蔵など106棟を数えほぼ全てが総二階造り。現在、国の重要伝統的建造物群保存地区にも指定されており、民家2棟が修復・公開(有料)されている全国でもユニークな存在です。往時の船主が遠く尾道から石材や石工をつれてきて作った船つなぎ石や石橋なども残っていて興味深いです。 |

|

|

沢崎鼻灯台 沢崎鼻灯台(佐渡ヶ島最西端にある灯台) 小佐渡山脈の南西、小木半島の緑なる草原大地、枕状溶岩の上に建つ佐渡ヶ島最西端にあるこの灯台は、昭和3年11月21日に建設され、与謝野晶子も「沢崎の灯台に身をなぞらえてはし鷹立てり一つの岩に」と詠んでいます。現在の灯台は、昭和62年に建て替えられた二代目で、直江津〜小木航路の小木へと向かう船舶が第一目標として目印にする重要な標識です。 灯火は保安部で遠隔監視できるシステムとなっており、また、定期的に事務所から職員が巡回し、機器の点検、施設の保全に当たっています。 |

|

西三川ゴールドパーク 西三川ゴールドパーク砂金採り体験施設で、一攫千金を狙います。ここは西暦1100年頃の「今昔物語」にのっている、西三川砂金山は上杉謙信の軍資金として大いに役立ち、豊臣秀吉の時代には年間250kgも掘られたといわれています。佐渡の金銀の歴史は、平安時代に「西三川砂金山」の発見で始まったといわれており、この砂金を自らの手で採取してもらうという体験型の観光施設で、本館650平方メートルの中に、展示室、映像室、砂金採取体験施設、売店等が設置されています。 ここでは、西三川地区の歴史を学ぶことが出来たり、実際に砂金採りを体験することが出来ます。 砂金採りは初心者向けのコースから、川に出て本格的に実施するものまで幅広く楽しめます。 |

|

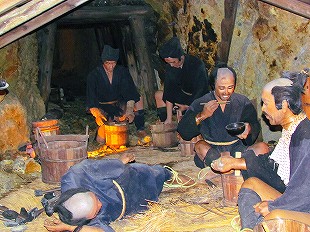

佐渡金山

1601年に山師3人により開山されたと伝えられています。近世におけるわが国最大の金銀山です。開発は慶長 初期にさかのぼるといわれています。江戸時代を通じて、幕府直営のもとに開発され、 幕府の重要財源でした。慶長・元和・元禄時代を最盛期として盛衰を繰りかえしました。

年中無休で見学コースは3コースあり、江戸・明治坑道周(宗太夫坑・道遊坑両方)、江戸金山絵巻(宗太夫坑)、明治官営鉱山(道遊坑)、見学時間も料金も異なります。

気温は12度で非常に寒い!

坑内で動く鉱石掘りをする電動人形はリアルで恐怖を感じる女性もいました。

「腹も減ったし、酒も飲みてぇ…、なじみの女に逢いてぇなぁ…。」と電動人形のセリフが

品位に欠けるのではないかと、県議会でも話題に成り、賛否両論が渦巻いている。

|

|

|

長手岬 七浦海岸の中でも夕日で有名な長手岬です。 長手岬の灯台が見えます。灯台のすぐ近くまで歩いて行く事ができます。 |

|

| 8月18日 |

夫婦岩 岩場の続く約10kmの海岸線です。夕日の名勝として知られています。 夫婦岩は七浦海岸の中でも有名な所です。寄り添うように 佇む二つの岩が、まるで夫婦のように見えます。 向かって右が夫の岩:高さ22,6m、左が妻の岩:高さ23.1m 三重県伊勢市二見浦の「夫婦岩」より倍以上の大きさです。 |

古事記のイザナギ(夫)・イザナミ(妻)の国生み神話では、7番目に佐渡を生んだとされる。その後について佐渡に残る伝説では、「産後の疲れを癒す為に、自分達の分身の岩を作り、この岩つまり夫婦岩から次々と残りの島々を作った」とされる。二人は神様に見つからぬように、見張り猫を置いたのですが、火の神を作ろうとした際、この猫が大あくびをしたために神様に知られてしまいます。怒った神様は、二人の乗っていた船を岩(帆かけ岩)に変えてしまいました。 古事記のイザナギ(夫)・イザナミ(妻)の国生み神話では、7番目に佐渡を生んだとされる。その後について佐渡に残る伝説では、「産後の疲れを癒す為に、自分達の分身の岩を作り、この岩つまり夫婦岩から次々と残りの島々を作った」とされる。二人は神様に見つからぬように、見張り猫を置いたのですが、火の神を作ろうとした際、この猫が大あくびをしたために神様に知られてしまいます。怒った神様は、二人の乗っていた船を岩(帆かけ岩)に変えてしまいました。又、火の神によるやけどでイザナミはなくなってしまいました。この周辺の地を「高瀬」(たこせ)と呼ぶのは、高天原と結ぶ瀬であったからとも言われます。近くには猫岩も帆かけ岩も有ります。 |

尖閣湾 尖閣湾姫津から北狄までの約4kmの海岸に見られる、5 つの小湾の総称を言います。特徴は、高さ約30mの絶壁で、天下の絶景と賞され世界一と呼ばれている北欧ノルウエイのハルダンゲル峡湾の景観 に勝るとも劣らず、 正に東西両洋に対をなす海岸美として『尖閣湾』と命名されました。この一帯は海中公園で、展望台、遊覧船や海中透視船、水族館・資料館等が有り、海の世界を楽しめます。 ここに着いたのは朝の7時頃、営業時間は8時半だと掲示されていた。今後の予定も有るので、ここで無駄な時間を潰すわけにはいかない。ネットの情報では遊歩道からの眺めも圧巻であると記されていたので、遊歩道の入口を探したが見つからなかった。仕方が無いので、近くの港へ行きそこから尖閣湾を眺めたが、何の変哲もない景色だ。これは絶対に絶景とは言えない。その時堤防で犬を散歩している男性が居た。その方に尖閣湾の営業はまだしていないので、遊歩道には入れないのかを聞くと、看板の横に入口が有るから、営業していなくても入れると言われたので、又、揚島遊園に戻り入口を探したが分からなかった。もう一度港に戻り犬を散歩している男性を探し、入口が分からないと告げると、多少イラついた口調に成りながらも詳しく教えてくれた。分かり難い入口に閉口した。 |

遊歩道入口 狭くて表示が無いので 分からなかった。 |

|

|

大野亀 |

二つ亀 |

| 日本三大巨岩の一つでその 大きさは見るものを圧倒します。1枚の岩でできており,標高は約167 メートルあります。カンゾウの花の群生地として有名で、ガイドブックの 表紙を飾る事も多いので、お馴染の観光地です。 | 2匹の亀がうずくまっているような様子からその名がつけられました。緑の草に覆われたこの島は、沖の島・磯の島とよばれ、波のない時には陸と続き、潮が満ちてくると離れ島になります。また海水の透明度は佐渡随一を誇り、「日本の海水浴場100選」にも選ばれています。 |

| 大野亀とカンゾウの群落 大野亀は海抜167m、波打ち際から頂上まで一枚の岩からなる日本三大巨岩の一つと言われています。「亀」は「神」、アイヌ語の「カムイ」に通じる神聖な島を意味し、頂上の石塔は航海の安全を守る竜神として信仰されてきました。この地に初夏の訪れを告げる黄花カンゾウ(正式名:トビシマカンゾウ)は、山形県の飛島と酒田海岸、そして佐渡だけに生息するユリ科の多年草で、ニッコウキスゲに似ていますが、花期は5月〜6月頃と早く、草だけは1m以上にもなります。佐渡の方言でヨーラメ花(卵をはらんだ魚の意)、などとも呼ばれ、タイなどが産卵に来る漁期を告げる花でもあります。この大野亀一帯は日本一のカンゾウの群生地で、通常は全山緑におおわれていますが、6月には黄花カンゾウが一斉に咲いて、まるで黄色のじゅうたんを敷き詰めた様に様変わりします。 |

佐渡空港 |

佐渡空港 佐渡空港大野亀から二つ亀をみて、両津港へ向かう途中に「佐渡空港」の看板が有ったので、急遽方向を変え空港へ寄りました。駐車場に車を停め中へ入りましたが、人の気配はなく気味の悪い静粛さが漂っていました。カウンターにも人気は無く、それにしては綺麗な室内でした。後で調べた所、県移管後の昭和34年、場外飛行場として新潟・佐渡線が開設され、その後、昭和46年滑走路延長890m、幅員25mの県営空港として供用が開始されました。これまで、いくつかの運航会社が路線を運航していましたが、平成26年4月1日より運休しているそうです。 |

トキの森公園入口 |

トキふれあいプラザ トキふれあいプラザここにはトキが6羽飼育されています。ここでの注意事項は、照明を出来る限り使用せず意図的に暗くしています。この訳として、特殊な窓ガラスで、館内を暗くすることにより、窓の向こうのトキから人の姿が見えない仕組みに成っています。 館内は以外に狭いので頭上や足元の注意が必要です。そして一番肝心な事は、窓を叩いたり、カメラのフラッシュは光線でトキが驚いて逃げてしまうので、撮影にはフラッシュは禁物です。 |

| トキの森公園 トキの森公園は、佐渡島の中央部に広がる国仲平野の東側、新穂地区にあり、公園には「トキ資料展示館」とトキふれあいプラザ」があります。 トキ資料展示館では、保護増殖、野生復帰の取り組み等の資料を多数展示しており、観察回廊からは隣接する佐渡トキ保護センターのケージにいるトキを観ることができます。また、トキふれあいプラザは、ケージ内にビオトープ(生物群集の生息空間)や水路、止まり木などトキの生育環境を再現し、トキの飛翔、採餌、巣作りなどトキの生態を間近で観察できる施設です。 |

|

|

|

| トキふれあいプラザでは、高く広いゲージで6羽のトキが飼育されています。特殊ガラスの傍に池が作られていて、観賞者が目の前でトキが活き餌を捕食する瞬間を見ることが出来ます。左の写真はガラスが無かったら手で触れる距離に来てくれました。このトキは生後4カ月で雌雄は分からないそうです。館内に居た女性のコンシェルジュによると、トキの雌雄は外見や形態では分からないと言われた。では判別はどうするのかと聞くと、DNA鑑定をします。と教えてくれました。 |

清水寺 清水寺この寺はは、佐渡市新穂大野にあり、清水寺「せいすいじ」と読み、京都の清水寺を模して建造された救世殿(ぐぜでん)があります。境内には、仁王門、山門、観音堂、本堂、庫裡があり、四季を通じ木々が織り成す風景は、美しくもあります。 清水寺の由緒 第50代桓武天皇は、京都、清水寺の本尊千手観世音菩薩を深く信仰し、この遠い佐渡の地の人々が容易に京都を参拝できないことを嘆き、延暦24年(805)僧、賢応法師に佐渡に赴く勅を下し、当寺を創設する勅を法師に下し、大同3年(808)開基される。 |

清水寺境内 |

| 佐渡ヶ島巡りもこの寺と後一カ所となった。ナビで目的地へ着くと、静かな山村と思われた。周りを見ても大きな寺は見当たらない。車が1台停めてあるだけだった。そこへ一人の若者がカメラを手に、その車に向かったので、「清水寺は有りますか?」と聞くと笑いながら指をさし「あそこを上がると有ります。」と言うのでお礼を言って山道を上がりました。 |

鐘楼には鐘がない。 |

清水寺の入口で若者に寺の在りかを聞いた時、意味不明な笑いの訳が分かった。こんな廃寺に何をしに来たのか不思議に思ったのだろう。それなら廃寺ですと教えてくれたら徒労をせずに済んだのにと、不親切さに腹が立った。しかしネットには観光名所として紹介されていた。市指定文化財だから紹介の価値は有ると思うが、廃寺に成った時点で観光名所から除外すべきだと考えられる。しかし、見た寺が本当に清水寺だったのだろうか? |  本殿は人気が無く荒れ放題。 |

妙宣寺 |

妙宣寺五重塔 |

|

| 日蓮大聖人の直弟子阿仏房日得の自宅を阿仏寺としたものが前身です。 日蓮宗佐渡三本山の一つで、城址に移転新築後に蓮華王山妙宣寺と名乗りました。境内にある五重塔は新潟県内唯一のもので、国の重要文化財に指定されています。江戸時代に相川の宮大工茂三右ェ門親子が二代にわたり建立したといわれ、日光東照宮の五重塔を模したとされます。 |

五重塔は、江戸時代後期に建てられました。相川町の大工の棟梁が親子2代、30年がかりで完成させました。高さ24.11m、1辺3.6mで柱には杉が使われ、他には松やけやきが使われています。県内で唯一の五重塔で、大変貴重な建物です。 |

| 島で見た奇妙な物 |

ちとちんとん |

七浦海岸を走行中見ました。 |

| ちとちんとん 宿根木鎮守の祭(10月15日・16日)に奉納される芸能である。謂れは、その昔当村の廻船が長州山口県「つの島」の難所を通過する時、初めて乗船した若者が、初航海の習俗として船玉明神に奉納した安全祈願の踊りが発生の起源と伝えられている。 「ちとちんとん」は、祭文読み、赤鬼と青鬼の舞、ちとちんと呼ばれる男役、とんという女子役、さらに笛、太鼓、拍子木のお囃子で構成される。古代の伎楽に性的要素が誇示されていますが、おおらかな舞で祭りでを盛り上げている。 |

| 佐渡紀行を終えて 佐渡へは、8月16日夜から、19日までの4日間の日程を要した。しかし実際佐渡ヶ島に居たのは2日間でした。見学を予定していた観光名所は駆け足ながら殆ど見ました。時間と費用を考えると二度と行けないだろうと思われた。島は予想以上に広く、重複しながら車で走った距離は約300kmでした。緑が多く、海岸は岩場が多いので、奇岩、妙岩が絶景を織りなしている。道路は車が少ないので走り易かった。しかし商店街でも路上駐車が多く、注意をしないと危険さえ感じた事も有った。昼食を取ろうと食堂の前で駐車場を聞くと、店の前へ停めておいて下さい。と言って道路の縁に誘導してくれた。名古屋では考えられない道路の使用方法だ。しかし親切な人にも巡り合った。ナビにも表示されない場所を、鮮魚店の人に尋ねた所、10〜15分程の所に有るが、道が真直ぐでは無いので、口で教えるのはチョット難しい。と言って困った顔をしていた。その店主は仕事も終わりだし、案内します。と言って軽トラで先導してくれた。後から付いて行ったが、何度も曲がって目的地に着いた。成る程、口では説明できない複雑な道だった。往復30分程度かかる時間を無駄にして先導してくれた事に、感謝しきれないほどの感謝をした。この親切は一生忘れる事は無いだろう。 この島がもっと近く、四国の様に橋が架かっていたら、何度も行って見たい所の一つでもある。車の通行が殆どない静かな道路をドライブするのは、心身ともに洗われる気がする。長々と続く海岸にある二つとないとりどりの岩は、白波を被り変化する様相は見飽きることなく楽しませてくれた。天気は雨が降ったり止んだりの状態だったが、見学する時には止んでいて傘を使用する事が無かったのはラッキーだった。 |

| , |