| 名古屋の七福神 |

| 七福神という言葉は良く聞いたり口にしますが、漠然としていて確かな認識は無く、想像では7人の個性豊かな福の神が存在?し、そこにご参拝すると願い事が叶ったり御利益が有るとされています。それでは名古屋に七福神が祀られているのか・・・・・又、その謂れとは何かを調査してみました。 |

| 七福神とは・・・・・・ 恵比寿・大黒天・毘沙門天・弁才天・福禄寿・寿老人・布袋尊を言う。この七福神は福をもたらすと言われ、現在はこの七神ですが、かっては寿老人と福禄寿が同一視されたり、弁財天の変わりにアメノウズメノミコト、寿老人の変わりに吉祥天が入ったり、又、お福らを加え8福神の時も有った。現在の七福神に定まった経緯や時期は明らかでなく、江戸時代前半に定まったのではないかとされている。では七福神の起こりはというと、貨幣経済が発展した室町時代に庶民を中心として福神信仰が盛んになり、「竹林の七賢人」や仏教語の「七難即滅七福即正」などが組み合わされ七福神の原型が出来ました。 江戸時代になると各地で七福神巡りが流行ったり、福の神の御利益にあやかりたいと、正月には宝船に乗った七福神の絵を寝る時に枕の下に敷くと良い夢が見られると信じられ、絶大なる福の神は宝船に乗り、海の彼方からでも富をもたらすと信じられた。七福神ブームは今までに3回あり、江戸時代後期、明治後期から昭和初期、昭和50年以降です。 七福神巡りは全国で行われましたがこの時の決まりとして、自分の家に一番近い所から反時計回りに順番に参拝し、最後は一番近い所で終わるのがしきたりで一番良いとされている。 お正月に七福神巡りをしてみるのも一興かと思われますが、お正月を過ぎても順次巡れば思わぬ福の神が現れ、幸運に巡り合えるかも知れません。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 七福神めぐり お正月の七福神めぐりは、徳川家康が江戸幕府を開いたとき、上野寛永寺の開祖天海僧正から「人生に7つの福徳が大切である」いう話を聞いて、庶民の守り神として広げた。 当時の一般的な習慣として、元日から新春七草(7日)までの間に各社をめぐり、福神をかたどった小さな像を授かり、七体を宝船に乗せて神棚にまつりました。 七福神を宝船に乗せた絵も流行し、正月2日の夜、その絵を枕の下に置いて寝ると、縁起の良い初夢を見られるともされていました。 七福神霊場は、江戸幕府のあった東京を中心に、街道沿いの城下町や宿場町周辺に多く点在し、100箇所以上を数えている。 明治時代以降は戦争などによる混乱もあって七福神信仰は衰退しましたが、昭和50年代にブームが復活し、東京都の「谷中七福神」や「浅草名所七福神」など下町情緒が漂う大都会の一角が注目を浴びました。そのブームは日本各地に広がり、名古屋でも1月にデパートの特設ブースに7寺院が「名古屋七福神まつり」を開催し、幸福の御朱印などを求める事ができます。 七福神めぐりでは、ご朱印帳や色紙に御朱印を受けますが、常時拝観や御朱印等の対応をしているか、専用の御朱印用具が必要か等事前に確認して下さい。 現在(H29年)より2~3年前から御朱印ブームが始まりましたが、本来は朱印と言うのは写経を神社に納めた証として頂くものです。ネットでは数万円で売りに出ている寺社も有るそうです。御朱印を頂くにはまずはしっかりと本堂に参拝をすませてから頂きましょう。なごや七福神ではそれぞれの七福神の御朱印を受ける事が出来、全てを集めると「七難即滅・七福即生」の御利益があるとされています。 まだ御朱印帳がなく、一巡以上したい方は、なごや七福神専用の朱印帳があるので購入も良いかも。中面に七つの寺院のページが印刷され、朱印を押して貰うだけです。七福神の御朱印を7巡すると、記念の絵馬が授与されます。 この絵馬は、7巡する最後の寺でもらえるため、欲しい絵馬が有る場合はその寺を最後に参拝します。 |

| |

後列左から、大黒天、寿老人、毘沙門天、福禄寿 前列左から、 恵比寿、 弁財天、 布袋尊 |

| 宝船。 江戸時代中ごろには、良い初夢を見るため宝船の絵を枕の下に入れる風習が流行りましたが、この頃はまだ七福神は船に乗っていなかった。最初はシンプルだった宝船も、積むものが次第に豪華になり、七福神そのものが乗り込む図柄も登場した。京都では社寺で売られ、江戸ではお宝売りが売り歩いた。 |

|

|

| 恵比寿(笠寺観音) 南区笠寺町上新町83 |

| 恵比寿は、関西では「えべっさん」と呼ばれ、商売繁盛の神として親しまれている。しかしその語源は異邦人をさす「エミシ・エビス」からきており、外界から福をもたらす神と考えられていた。釣竿を持ちタイを抱えた姿からもわかるように、もともとは大漁をもたらす漁業の神であった。 その中心が兵庫県西宮市にある西宮神社で、祭神は蛭子(ひるこ)大神という、イザナギとイザナミの子。障害があったために船で流され、それが流れ着いて西宮神社の祭神になったという。海からやってくる神ということから、次第に恵比寿と蛭子は同一視され、それが商売の発展と共に、商売の神として信仰されている。七福神の中で唯一日本の神様です。 |

|

恵比寿 |

|

| 笠寺観音の名の由来。 呼続の浜に流れ着いた霊木が、夜な夜な不思議な光を放ち、人々はそれを見て恐れをなした。そこで近くに住んでいた僧の善光上人は夢のお告げを受け、その霊木を彫って十一面観世音菩薩の像をつくり、寺を建てた。そこに観音像を納め、その寺を「天林山・小松寺」と名付けた。 その後、約200年の歳月が流れ、小松寺は荒廃、お堂は崩壊し、観音様は風雨にさらされるようになってしまった。観音様の近くに住む美しい娘がいた。その娘は鳴海長者・太郎成高の家に仕えており、その器量を妬まれてか、雨の日も風の日も、ひどくこき使われる日々を送っていました。 |

||

| ある雨の日、ずぶ濡れになっていた観音様の姿を見た彼女は、気の毒に感じ、自分がかぶっていた笠をはずして、その観音様にかぶせたのでした。その縁か後日、関白・藤原基経公の息子、中将・藤原兼平が下向のおり、長者の家に泊まった際にその娘をみそめ、自分の妻として迎えようと決心した。兼平公の妻となった娘は、それから「玉照姫」と呼ばれることになりました。 この観音様の縁によって結ばれた玉照姫・兼平公ご夫妻は、延長8年(930)、この地に大いなる寺を建立し、姫が笠をかぶせた観音様を安置した。この時寺号も小松寺から「笠覆寺」に改めた。そして「笠寺観音」「笠寺」の由来で、笠覆寺は縁結びや厄除けの寺として、多くの人々の信仰を集めています。そして平成23年の恵方は「笠寺観音」です。 |

明治時代に入り、再び笠覆寺は荒廃の憂き目に逢い、そのさなか、境内に建っていた玉照姫(木像)の安置されていた堂は失われてしまった。しかし、玉照姫・兼平公ご夫妻の御本体とご位牌は幸いにも散逸の難をのがれ、変わらず縁結びや開運栄達の信仰を集め、長らく玉姫堂の再建を待ったのです。 明治時代に入り、再び笠覆寺は荒廃の憂き目に逢い、そのさなか、境内に建っていた玉照姫(木像)の安置されていた堂は失われてしまった。しかし、玉照姫・兼平公ご夫妻の御本体とご位牌は幸いにも散逸の難をのがれ、変わらず縁結びや開運栄達の信仰を集め、長らく玉姫堂の再建を待ったのです。玉姫堂が失われたまま百年が経ち、ついに悲願であった玉照堂再建を果たす事になり、観音様とあわせて、縁結び、交際円満の信仰を集めました。 玉照姫・兼平公ご夫妻は、現在このお堂にいれられて、参拝に来る善男善女を静かに見守っているのです。 |

商店街から見た入り口。 |

二重の塔。 |

本堂。 |

|

|

| 寿老人(興正寺) 昭和区八事本町78 |

| 長寿の神、福禄寿と寿老人は、他の神様に比べて影が薄い。二人の神様は同一視されていた時期もあり、七福神として以外は、単独で信仰される事は殆ど無い。 どちらも中国の神で、いわば仙人のような存在。禅宗の伝来とともに日本に伝わったと言う。いずれも南極星の化身で、インドでは地平線ぎりぎりに見え、この星を見る事が出来たら長生きするという伝説がある長寿の神様で、長命の長いシカを連れたり、生命の象徴である桃を持っている場合もある。「南極老人星」の化身。右手に持つ杖に結ばれた巻物には、全ての人の寿命が記されています。この巻物良い結果なら見たくも有り、悪い結果なら見たくないものです。 興正寺では毎月5日と13日の「ご縁日」には露天商も沢山並びお祭りの様に賑わいます。 |

|

寿老人 シカを連れている。 |

|

| 興正寺の由来・・・・。 江戸時代の1686年、高野山から出て来た天瑞円照和尚が、熱田で暮らしていた親類の勧めで、移り住んだのが創建のきっかけとなった。2年後、尾張藩主・徳川光友の許可を得て、寺を建立し、三万坪(約九万九千㎡)という途方も無い広さの敷地に施設を整備していった。 |

五重塔と興正寺境内。 |

| |

五重塔 この五重塔は、文化5年(1808)興正寺七世真隆の時に建立された。初重3.9m角の小規模な塔で塔身が細長く、相輪が短い点で江戸時代後期の塔の特徴を良く示している。しかし、基壇上に建って土間床とし、心柱が心礎上に立つなど古式を伝え、全体に装飾が少なく、建築様式は和様の手法でまとめられている。県内で現存する五重塔では一番古い塔で、昭和57年重要文化財に指定された。 |

この左の貧弱な木の門は、当時寺では女性は「不浄」と見なされ、「東山」へ入らない様に「西山」との境に女人禁制の門「女人門」を配置、藩主の妻でさえ足を踏み入れる事は許されなかった。 この左の貧弱な木の門は、当時寺では女性は「不浄」と見なされ、「東山」へ入らない様に「西山」との境に女人禁制の門「女人門」を配置、藩主の妻でさえ足を踏み入れる事は許されなかった。興正寺は、尾張が侵略された際、砦の役割を担わされていた。光友の生母を弔う為に造った大日如来坐像は万一の場合大砲にするため、銅製にされた。他国に地形を知られるのを恐れ、周囲の山林に入るのを禁じた。この寺は尾張徳川家が国内の平穏を祈願する所で一般の人にはほとんど縁がなかった。しかし尾張徳川家が財政難に陥り、寺は自立への道を迫られ、「不浄よけ」のお守りを受け取れば女性の参拝も許した。そして1808年には30mの五重塔を建て、庶民の関心を引いた。明治維新後、女人禁制も解け、縁日には女性の買い物客も増えた。 |

中門 昔は女人門だった。 |

|

|

|

| 大黒天(宝珠院)中川区中郷1-11 |

| 大黒天はもともとインド・ヒンズー教のシヴァ神の化身で破壊と戦闘の神。 その姿は憤怒の顔をした恐ろしいものだったが、日本に伝わり大国主命(おおくにぬしのみこと)信仰と合体した為,その表情も福々しいものとなった。合体は大黒と大国の発音が似ているためとも言われている。 また天台宗では大黒天を台所の神として日本に伝えた為、かまどの神として定着した。米俵の上に立って、右には打ち出の小槌、肩には大きな袋を背負うスタイルで、さらに福の神として農耕の神様でもあった。ちなみに「一家の大黒柱」というのは、昔、家を建てる際、台所に隣接する大きな柱に大黒天を祀ったことからきている。 |

|

大黒天 ネズミを従える。 |

|

本殿 |

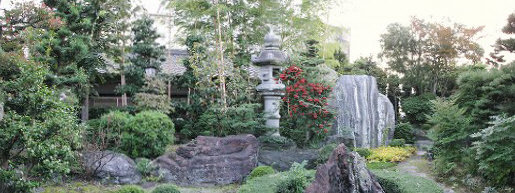

立派な庭は手入れが行き届いていました。 |

|

|

| 毘沙門天(福生院)中区錦2-5-22 |

| 七福神の中で一人だけ鎧(よろい)武者姿の毘沙門天は多聞天ともいい、元はインドの四方を守る四天王の一人で北方を守る神。七福神の中で唯一の石像で右手に矛、左手に宝塔を持つ勇気の神です。 仏教の伝来と共に日本に伝わり、戦闘の神として信仰されるようになった。楠正成や上杉謙信などは、自らを「毘沙門天の生まれ変わりで有る」と称している。 この戦闘の神がどうして福の神となったかの謂れは良く分からないが、インドの蓄財の神・ケペーラと同一視されたからという説も有ります。ちなみに妻は、七福神に数えられたこともある吉祥天です。毘沙門天は何かの上に乗っていますが、下に居るのは天邪鬼(あまのじゃく)という仏教の敵なのです。 |

中心点が福生院です。 |

毘沙門天 ムカデ、トラを従える。 |

大聖歓喜天 |

| 福生院は、人皇第百代後小松天皇の至徳三年(一三八六年)に、衆庶の帰依厚かった開山順誉上人が大聖歓喜天(右上写真の銘)を奉安して愛知郡中村の里に堂宇を建立し、日夜尊天に奉仕され清洲城主をはじめ一般信者の方々が日々に増大して興隆しておりました。 その後約二百年を経て徳川氏の慶長遷府令により清洲城下の名古屋移転にともない、後水尾天皇の元和三年(一六一七年)当時の住僧宥伝上人は伽藍を現在の地に遷され、それより袋町のお聖天様として四囲にひろく知れわたり善男善女の参詣きびすを接するの盛況を呈しました。 昭和二十年空襲にて罹災後も尊天の御加護のもとにいちはちやく戦前をしのぐ堂宇が再建され、着々昔日の面影に復し、現世利益の根本霊場としてその信仰は広く霊験はますます威を加えて今日に致っております。 入り口は大変狭いので、朱塗りの門が無ければ見逃してしまいます。 |

都心にある福生院からビルの向こうにテレビ塔が見えました。 |

入り口から本殿を見ました。 |

おみくじと絵馬。 |

|

|

| 布袋尊(大須観音)中区大須2-21-47 |

|

|

布袋尊 布袋尊は七福神の中で唯一の実在した人物です。中国唐代末期の禅僧・契此(かいし)という高僧がモデルだと言われているほか、3人が布袋尊として伝えられている。この僧は大きな腹をして、いつも大きな布袋を持ち歩き放浪し、施を受けると少しだけ食べて残りをこの布の袋に入れていたことから、布袋という呼び名がついたと言われ、その後、弥勒菩薩(みろくぼさつ)の化身として信仰されるようになった。その福々しい姿から七福神に加えられ、ユーモラスな姿は水墨画の素材として愛好された。 |

大須観音は、正式には北野山真福寺寳生院と言う。 大須観音は、正式には北野山真福寺寳生院と言う。かつて尾張国長岡庄大須郷(今の岐阜県羽島市)にあったことから「大須観音」と呼ばれた。 毎月18日の観音縁日と28日の不動明王縁日では読経声が響き、本堂前では、老若男女が線香の煙を浴びながら熱心に手を合わせる。 縁日は、20年以上前から続いている骨董市で有名です。境内や山門の前には毎回100軒ほどの露天が出る。 露天の骨董市には、仏像、陶磁器、古着、古銭など様々で、この市で骨董を手に入れ「開運!なんでも鑑定団」で鑑定してもらうと、思いがけないお宝になるかも知れません。 |

| |

仁王門 |

|

普門殿・本堂・紫雲殿・鐘楼と並んでいます。 |

外国人も多い。 |

|

|

|

| 福禄寿(萬福院)中区栄5-26-24 |

| 長寿の神、福禄寿と寿老人は、他の神様に比べて影が薄い。二人の神様は同一視されていた時期もあり、七福神として以外は、単独で信仰される事は殆ど無い。 どちらも中国の神で、いわば仙人のような存在。禅宗の伝来とともに日本に伝わったと言う。いずれも南極星の化身で、インドでは地平線ぎりぎりに見え、この星を見る事が出来たら長生きするという伝説がある長寿の神様で、長命の長いシカを連れたり、生命の象徴である桃を持っている場合もある。「南極老人星」の化身。 「福」は幸福、「禄」は富貴、「寿」は長寿を表します。 |

中心点が萬福院です。 |

福禄寿 ツルを従える。 |

|

| 成田山萬福院 都心にある萬福院は、鮮やかな朱色と黄金に輝く配色、寺社独特の建築物は否応無く人目を引く、その萬福院の歴史を辿ると・・・・・・・。 その昔、「萬福院」は、重秀法師により清洲の地に建立されたと伝えられています。 安土・桃山時代(1596~1615)名古屋の築城に伴う町づくりの一環として名古屋・栄に移転しました。 昭和13年、成田山の大本山である新勝寺より、不動明王御分身を歓請(神仏の霊を移してまつること)しご本尊としました。 同時に、従来の山号(潮音山)から「成田山」に改め、成田山・名古屋不動尊霊場となりました。その後、太平洋戦争の戦火により焼失し、昭和37年に再建。そして平成14年、栄から現住所である東陽町へと移転した。 当山は真言宗智山派(総本山は智籍院)に属しており、千葉県成田市にある大本山成田山新勝寺の分院であります。 |

下は駐車場になっていて本殿へは階段を上ります。 |

不動明王 |

| 弁財天(辯天寺)港区多加良裏町4-278 |

| 弁財天は、元はインドの女神・サラスヴァティが原型で、七福神唯一の女神で弁舌を助け知恵の福を与える神とも言われ、ブラフマー(梵天)の妻でもある川の神で、川の流れる音が音楽に例えられ、音楽の神となり、さらに学問の神ともなった。 日本には奈良時代に伝わり、元は川の神ということから、水辺に祀られた。 江戸時代になり七福神巡りがブームになると、弁才天の「才」が「財」と読み替えられ、「弁財天」として蓄財の神としても信仰されるようになった。そこで「銭荒い弁天」というのは、水の神と蓄財の神が結びついた信仰なのです。 |

|

弁財天 ヘビを従える。 |

|

| 辯天寺 辯天寺は1925年(大正14年)、竹生島宝巌寺の名古屋別院として建立。緑区の大高緑地公園の琵琶ヶ池にも弁財天はまつられている。辯天寺の横には惟信第一公園が有ります。 |

「 辯天寺」の碑と辯天寺 |

|

|

|

| H23年三越栄店で行われた「名古屋七福神まつり」 | H23.1.21.~24. |

| 毎年三越栄店では「名古屋七福神まつり」が行われます。今年は1月21日~24日まで開催されました。 7階(七福神の七にかけて七階にしたのかどうかは不明です。)に設けられたブースには七福神を祀る名古屋市の七つの寺社が各寺の祀り神を持ち込み、色紙に毛筆で神様の名前を書き御朱印を押してくれます。この会場に来れば現地に足を運ぶ事無く七社を廻る事が出来ます。しかし手書きで色紙を書く為、各所で相当の時間が掛かります。信心には苦難が付きものですから、待ち時間も修行と考えて悟りを開かれては如何でしょうか?その会場の様子の一部を御紹介します。 |

| 三越栄店7F「七福神まつり」会場。 |

なごや七福神霊場廻り(七難即滅、七神即生) 七福神はインドより大黒天、毘沙門天、辯才天の三福。中国より福禄寿、寿老人、布袋尊の三仙。日本より恵比寿、とこの三国の神々が楽しく遊ぶ曼茶羅なのです。 ここには古くからインドや中国の文化を偏見無く取り入れ、自己の文化を作ってきた日本の精神の歴史が現れています。 安全・幸福・自由・愛情・平和・笑いといった、私たちの切実な求めに、七福神はその巧徳力によって応じて下さいます。災禍を転じて福運が授かるように一心に御参詣下さい。 |

各色紙が販売されています。 |

色紙販売所で色紙を買います。 色紙 1,500円。 宝印帳 1,000円。 御朱印帳 1.000円。 七福神絵馬 1,000円。 西陣織七福神 10.000円 |

| 宝船 金銀財宝が満載されています。 |

七福神の楽しい絵も有りました。 |

| 毛筆の達人が腕前を競いながら 見事な筆捌きで書き込みます。 |

色紙に七福神の名前と寺名が書き込まれています。 |

| 廻し七福神 |

開運太鼓 |

||

| 私たちの切実な気持ちを求め、安全・幸福・自由・愛情・平和・笑いといった諸々の事を七福神はその功徳力によって応じて下さいます。福運が授かるようにユックリと廻します。 | 太鼓は全ての邪心、煩悩、悪心を打ち破ると同時に、人身に迫る色々な悪霊を打ち払う法具です。この開運太鼓を力強く打つ事によって、身にまつわる諸々の思惑や押し寄せる悪運が払い除かれ、本年の七難即滅、七福即生の道は必ず開けるそうです。 |

| , |