| H27.03.09~10. | 黒 壁 ス ク エ ア | 滋賀県長浜市元浜町 |

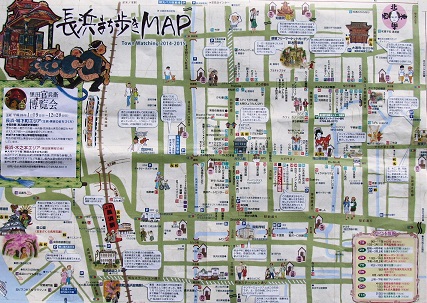

| 名古屋市緑区から100km足らずの滋賀県に、塀が黒い「黒壁」地域があると聞いたので楽しみにして行って見ました。その地区は「黒壁スクエア」と言われ、碁盤の目に区切られた元浜町の地区でした。付近の駐車場はコインパーキングが多く1時間100円から150円でした。「黒壁スクエア」は2~3時間も有ればゆっくり見て回れます。 ここで感じた事は、下の図の「長浜まち歩きMAP」を見ながら現在地を確認しながら迷っていると、二人の方から声を掛けられました。そして丁寧に道を教えてくれました。人の心の暖かさに楽しい思い出となりました。 |

| . |

元浜町が「黒壁スクエア」です。 |

碁盤の目に区切られています。 |

|

|

| 北国街道と、長浜城から東に延びる大手門通り(美濃谷汲街道)との交差点は、江戸時代に高札が立ち、現在でも「札の辻」と呼ばれています。古くから長浜の中心だったこの辻に、明治33年(1900)第百三十銀行長浜支店(6年後に明治銀行となる)が建てられ、壁が黒塗りだったことから「黒壁銀行」の愛称で親しまれました。 和洋折衷の重厚な建物は、その後さまざまな変遷を遂げ、平成元年(1989)、「黒壁1號館・黒壁ガラス館」としてオープンしました。低い鉄柵で囲まれた黒漆喰に白い窓枠のモダンな外観、内部は玄関上部が吹抜けになっています。1階はガラス製のアクセサリーや生活用品など、2階では、世界中からスタッフが直接買い付けたガラス製品やオルゴールを展示販売しています。この一號館を取り囲むように、約30店が軒を連ね、2號館 スタジオクロカベはオリジナルガラスを集めた工房併設型のショップであり、ガラス職人による制作の実演をご覧いただけます。また、黒壁体験教室では、7種類の体験メニューをご用意。初心者の方でも気軽にガラス制作の体験が出来ます。 黒壁スクエアは碁盤の目に区切られているので、計画を立て見て回らないと、同じ場所を何度も通る事になります。 |

キツネのオブジェが有り、ボタンを押すと 「お花さん」の解説を聞く事が出来ます。 |

アーケードが有り雨が降っても安心です。 |

|

|

| この通りは北国街道の中で「武者隠れ道」と言われ他の街道には見られず、四ッ辻間が南北長さ65間9尺(120m)各戸の家敷と隣家の屋敷の境界が不規則に出たり入ったりして戦いの時に身を隠したと言い伝えられています。このような道は余り他に見られぬ独特の景観を呈しています。 | 秀吉がこの地を城下町として開いた時、町の中から代表十人を決め、町の自治を委ねました。安藤家はその一人として、江戸期を通じ代々この地で活躍しました。 明治38年(1905)に建てられたこの住宅は、虫籠窓・紅殻格子などがある長浜らしい近代和風建築で、「古翠園」と名付けられた日本庭園も見所です。 又、この家にいくどとなく逗留した北大路魯山人は、離れの「小蘭亭」に直筆の天井画・襖・篆刻等を残しました。大広間では魯山人の最高傑作といわれる篆刻看板「呉服」を常設展示しています。 |

梲(うだつ) 「梲(うだつ)」が上がらない」とは良く使われる言葉ですが、「うだつ」とは、もともと建築用語で日本家屋の屋根の両端を一段と高く上げ小屋根をつけた土塀を意味します。「うだつ」は防火や装飾等の目的で造られ、金持ちの家に限られたことから景気や威勢の良い例として「うだつ」が上がると言われます。 「うだつ」が初めて造られたのは室町時代で、応仁の乱後、荒廃した京都に景気を取り戻したい一心で、民衆が考案し「うだつ」を上げた。その後、徳川時代の町人文化に受け継がれ各地に拡大され現存している「うだつ」は富の象徴でななく、日本史に登場する民衆の自立自主の現れです。 |

大通寺 大通寺江戸時代初期、長浜城(当時廃城)内に設けられた大通寺は、慶安2年(1649)に彦根藩第二代藩主井伊直考の土地寄進によって現在地に移転した。その後、明暦3年(1657)大通寺本堂が建立される。 大通寺山門は上層部、下層部のある二重門で左右に山廊と築地塀を付属する。記録によれば文化5年(1808)に建築が始まり、同9年(1812)にはほぼ上棟していたとみられる。ただし、上棟式が行われたのは天保10年(1839)で、彫刻等の細部が完備されたのは翌11年(1840)である。 上層内部は板敷きで中央に須弥壇を設け、釈迦如来と弥勒菩薩、阿難尊者が安置されている。南部の天井には京狩野派の画人、山縣技鳳の「天女奏楽図」が描かれている。 なおこの山門は京都の東本願寺の山門を模して造られた。その後東本願寺の山門が焼失した際の再建には、この山門が参考にされたといわれている。 またこの山門が建設されるまでは、西側に建つ台所門がこの場所にあったといわれている。 |

大通寺本堂 |

秀吉公と知善院 秀吉公と知善院天台宗盛宗の寺院である知善院は、長浜城下町を造成していた豊臣秀吉公によって、小谷城下から現在地に移設されました。秀吉公の生前から保護を与えられ、天正4年(1576)10月22日には寺領30石の寄進を受け、これが江戸時代を通じて朱印地として存続しています。また、江戸初期から、大阪城にあったという秀吉公の像を安置し、長浜の秀吉公への信仰の核となってきた寺院です。 元禄15年(1702)に完成した観音像は、秀吉公による年貢免除地(朱印地)設定を感謝する町民より結ばれた「地子(じし)報恩講」によって建立されています。さらに、堂内には「神に成った秀吉」を表す「豊国大明神」と記された軸が掛けられていました。その後も、延享4年(1747)8月には秀吉公150回忌を、寛政7年(1795)8月には200回忌を、弘化4年(1847)には250回忌を、それぞれ知善院で行っています。 現在に至っても、昭和6年(1931)6月17・18の両日に、秀吉公350回忌が執り行われるなど、長浜における秀吉公への信仰の核となっていることには変わりはありません。 |

| 大通寺本堂 真宗大谷派(東本願寺)の別院。正式には無礙智山(むげちざん)大通寺といいますが、一般に「長浜御坊」の名で呼ばれています。本願寺12世の教如上人が、湖北門徒に仏法を説き広めるための道場を、旧長浜城内に開いたのが始まりで、そのころは、長浜御堂と呼ばれていました。安土桃山時代末期、京都に東本願寺が建立され、御堂を大通寺とし、その4年後に現在地に移築しました。伏見桃山城の遺構と伝わる本堂や大広間、長浜城の追手門を移築した脇門(薬医門)など、建造物の多くが、国あるいは市の重要文化財です |

| , |