| H30.08.20. | 上高地とビーナスライン |

| 8月20日と21日に一週間遅れのお盆休みに上高地とビーナスラインのドライブを楽しみました。お盆の混雑を避け、例年にない猛暑を避ける目的でした。出発は19日の夜で、これはETCの30%の夜間割引を利用するための走行です。この日は梓川SAで仮眠を取りましたが、SAは夏休み期間なのでかなりの混雑がありました。 20日は、SAで5時半頃起床し、24時間営業のレストランで朝食をとり、毎年8月15日に行われる諏訪湖花火大会の湖面を散歩しながら確認しました。この花火大会の時は上下SAとも早朝から満車になり、SAとしての機能を果たせなくなります。 この、梓川SAはスマートICに成っているので、間違いのないように徒歩で出口を確認しました。案内表示が大きく書かれていましたが、ピンクに白文字で非常に見難く、確認し良かったと心から感じました。 |

沢渡ドライブイン茶嵐 7時半頃、沢渡にある一番奥の駐車場ドライブイン茶嵐に到着。 |

梓川スマートICを出て、一般道の158号線を上高地へ向けて走ります。道中の渋滞は殆どなく、名古屋の蒸し暑さから解放され心地よい空気を感じた。 沢渡へ入ると有料駐車場が一気に増えだしたが、一番奥の何時ものドライブイン茶嵐を目指した。7時半頃到着し、そこからはシャトルバスに乗るので、時刻表を見ると7時47分があるそれに乗車することにする。定刻に成っても一向にバスは来ない。外の液晶温度計を見ると12℃だ。寒さを感じるのは当然だったが、バスの遅延に乗り遅れたのかと一抹の不安がよぎった。8時近くになってバスが来たが、満員で補助席を使うように指示された。その時、お得な往復割引が有ることを知らされたので往復のチケットを買った。皆がこのような手続きをしていたので遅れたのだろうと勝手に判断した。約20分ほどで大正池停留所に着いた。20分で往復2、050円は高すぎるように思えるが、自然保護の名目ならば致し方のないことかも知れない。 |

|

| 上高地 (特別名勝、特別天然記念物) 上高地は、穂高連峰・焼岳・六百山・長塀山などの高山にとりかこまれた盆地で、その中心を明神池・田代池・大正池を連ねて梓川が流れる。 山頂部は、高山植物の種類に富み、山腹は、針葉樹・落葉広葉樹の天然林におおわれ、渓流ぞいには、ケショウヤナギが群生するなど美しい景観をみせている。 湖沼地帯には、水生植物・湿原植物の群落が発達し、マガモなど多くの鳥類が繁殖する。この地域はまた、わが国有数の高山蝶の生息地である。 この様な比類のない自然景観と学術上の価値とから、文化財保護法により、特別名勝および特別天然記念物(天然保護区域)に指定されたものである。 |

| 大 正 池 | 8時15分 |

大正池の朝 |

大正池の停留所を降りると冷気が全身に入り込む。長袖のシャツだけでは寒いかもしれないが、リックを背負っているのである程度暖は取れると思う。 大正池は、大正4(1915)年に焼岳の大噴火の際に生じた火山泥流が梓川をせき止めてつくられた。水面に映る穂高の山々と池の中に林立する僅かな枯れ木は、上高地を代表する景観の一つです。 この池は、昭和の初期以来、発電用の貯水池として利用されていますが、焼岳の斜面や梓川の上流から流れ込む土砂によって池は随分小さくなり、枯れ木も倒れて僅かにある程度です。 |

焼岳 |

焼岳 焼岳(標高2,455m)は今なお噴気活動を続ける活火山で、約2,300年前のマグマ噴火により現在のような山体となりました。 このようなドーム形の火山を一般に鐘状火山(トロイデ)といいます。 最近では、昭和37(1962)年6月に水蒸気爆発があり、泥流が大正池まで押し出しました。 上高地のヤナギ 上高地では、ケショウヤナギ、エゾヤナギ、オノエヤナギなど、十種類程度のヤナギの仲間が見られます。 梓川の両岸に広がるこれらのヤナギ林は、上高地の風景を特色づけるものの一つになっていますが、土砂が安定してくるとハルニレやカラマツの林に移り変わっていきます。 |

ここだけの木道 |

大正池から田代池へ向かう途中に、木道が有ります。この木道は上高地で唯一のものです。 しっかりした造りで周りが青葉に覆われ、歩いていて非常に気持ちの良い景色でした。 上高地は、約1.500mくらいの高さにあり、山地帯と亜高山帯との境界付近にあたります。 山の斜面に見える色の濃い林は亜高山帯の針葉樹林で、標高2.500mくらいまで続いています。それより上はハイマツ群落や高山植物のお花畑などがある高山帯になります。 シラカバとダケカンバ シラカンバは、普通シラカバと呼ばれています。木肌が白粉を塗ったように白いのがシラカンバで、ダケカンバはやや赤味ををおびています。 この付近で見られるのはほとんどシラカンバで、ダケカンバは主に山腹の針葉樹林の中やさらに高いところに生育しています。 |

中千丈沢の扇状地形は霞沢岳から押し出された砂礫が積もって出来た地形で、上高地には中千丈沢のような場所がいくつもあり、焼岳の中腹から上高地を見下ろすと、大量の砂礫が供給される様がよくわかります。 |

案内表示がされています。 |

山道をハイキング |

田代湿原 |

田代池手前には田代湿原が有ります。湿原に生える草は青く茂っているイメージでしたが、茶色に染まっていました。時期的に紅葉したのかと感じました。しかし少し早すぎるような気がします。 田代平湿原は、青森県青森市田代にある高層湿原。八甲田山の北東、十和田八幡平国立公園の北端に位置する。青森市の天然記念物に指定されている。 |

| 田代池とは・・・・・ 原生林のなかに、ぽっかりあいた草原に広がる湿原の浅い池。池のなかには幾つかの島々があり、まるで水田のように明るく穏やかな風景があります。「田代」とは水田のこと、水田のような湿原という意味でしょうか。田代池の四季は美しく、夏はイチョウバイカモや周辺のニッコウキスゲ、コケモモが箱庭のような美しい景観を見せてくれます。5月の新緑、10月の黄葉、晩秋の霧氷もおすすめの光景です。点下になる季節も田代池は全面結氷しません。水温の方が高い季節の早朝は、周辺の木々は霧氷に包まれて幻想的な風景をかもしだしています。 |

田代池 |

大正池から歩いて約20分で田代池に着きました。雲が多くかかっていますが、雨の心配はなさそうです。朝の9時前の気温は20℃程度だろうか?僅かに冷気を感じます。 田代池と湿原 池の正面に見えるのは、六百山や霞沢岳といった山々です。こうした山々に降った雨は砂礫層を通る伏流水となり、田代池に湧き出ています。池底には、枯れた水草などが少しづつ積もり、また、大雨によって大量の土砂が流れ込んだ結果、大正4(1915)年に最深5mあまりあった池の大部分は湿原化しています。 |

田代橋を渡り河童橋へ |

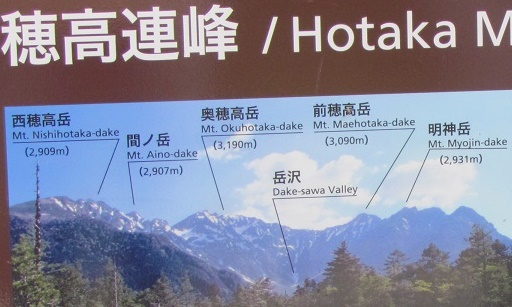

上高地の鳥 上高地一帯では、100種を超す鳥類が確認されています。春から初夏にかけて鳴き声をよく聞くのは、アカハラ・アオジ・ウグイス・キビタキ・メボソムシクイ・ルリビタキ・コマドリ、それにコガラ・ヒガラのようなカラの仲間などです。 上高地のカラマツ 上高地では、小梨平や駐車場周辺に一部植林されたものがありますが、広い範囲にわたって天然のカラマツが見られます。 カラマツは、乾燥したやせ地や多湿な湿原周辺にも生育し、河川のはんらんなど、環境の変化にもよく耐えますが、極端に湿ってくると立ち枯れてしまいます。 穂高連峰 穂高連峰の頂点は、標高日本3位の奥穂高岳(3,190m)です。左側に西穂高岳、右側に新穂高岳、明神岳が連なっています。これらの稜線は堅くて節理の発達した火山岩からなるため、激しい浸食作用に耐えてとがった峰や断崖絶壁をつくっています。 |

| 上高地の生い立ち 北アルプスが現在のような高い山になったのは、約260万年~80万年前の隆起運動のためです。この急激な隆起と共に、梓川は岐阜県側に流れる深い谷を刻みました。上高地の細長い平地は、約1万2千年前に焼岳の隣の白谷火山の噴出物が谷をせきとめてつくられた巨大な湖(古上高地湖)を周囲の山からの土砂が埋めた結果できたものです。その土砂の厚さは大正池付近で300m以上に達します。古上高地湖を満たした湖水は、南東側の鞍部からあふれ出し、松本盆地に向かう現在の梓川の流れとなりました。 六百山と霞沢岳 穂高の名声に隠れがちですが、梓川左岸の山にも捨てがたい魅力が有ります。あまりにも近すぎるため、全容を望める場所がかえって少ないのですが、最初のホテルの有るところが二つの山が最もよく見えるところです。登る人もまれな山ですが、霞沢岳には、徳本峠から尾根伝いに登山道が通じています。 六百山、八衛門沢などこのあたりの地名には、かつて木材生産の場であった上高地の、長い歴史が示されています。 |

|

| ウエストン碑 |

ウエストン |

ウエストン碑 英人牧師ウォルター・ウエストンは、明治21年(1888)から同28年(95年)までの日本滞在中に槍ヶ岳や穂高の山々を数多く歩き、我が国に近代的な登山意識をもたらし、日本山岳会結成のきっかけを作りました。 また、その間の紀行文「日本アルプスの登山と探検(明治29年」により、中部山岳を世界に紹介するなど、その業績は高く評価されています。 ここにあるレリーフは、日本山岳会が昭和12年にウエストンの喜寿(77歳〉を祝って作ったもので、昭和40年にかけなおされています。 |

| 河 童 橋 | 9時50分 |

河童橋 |

河童橋 |

| 河童橋とは・・・・・ 河童橋といえば上高地、上高地といえば河童橋。上高地の中心にあってシンボル的存在ともいえる河童橋は、上高地バスターミナルから徒歩5分の場所にあります。その橋上から望む穂高連峰や焼岳、梓川の水面、緑に萌えるケショウヤナギの風景は、訪れる人の心をとらえてやみません。5月連休や夏季、紅葉の季節には旅人が多く訪れ、河童橋付近は「上高地銀座」とも呼ばれるほどにぎわいます。 1927(昭和2)年、作家・芥川龍之介もまた小説『河童』に河童橋を登場させています。その数年前に氏は北アルプスを登山し上高地に遊んでいます。時を数年経てなお氏の心に訴えるなにかを、河童橋は持っていたに違いありません。 河童橋はいつかけられ、誰がどんな理由で河童橋と命名したのかはわかっていません。その昔は河童橋の下は深淵で、その深みを「河童の渕」と呼んでいたという説から。あるいは、昔は橋がなかったために川を渡るには着物を頭にのせて水の中を歩いていき、その姿が河童に似ていたため・・・などという説もあります。 また、芥川龍之介が北アルプスに登り、そのときの経験から『河童』を発表したことで名づけられたという説もあります。しかし、初代の河童橋はすでに明治後期から昭和初期には架けられていたともいわれ、歴史や年代、由来の真相は現在もはっきりわかっていないのが事実です。人々が訪れてやまない河童橋、その歴史が紐とかれる日を待ち望むばかりです。 大正池を出発したのが、8時半前で河童橋に着いたのが10時近くでしたから、非常にスローペースで1時間半ぐらいかかった。 |

貸しテントも幾つか有りました。 |

小梨平キャンプ場 河童橋より梓川沿いに歩いて5分。上高地の静寂境、小梨平は目の前に穂高の岩壁を望む別天地です。 自然林に囲まれた森の中には、ケビン、キャンプ場など、大自然を満喫できる施設が充実。食料品、調理器具、燃料などはすべて揃っています。 食堂、売店、浴場も完備しています。 |

明神池(明神館) |

明神館とは・・・・・ 河童橋から明神池(3.3km)に向かって歩いて行くと、大きな宿が有ります。ここは朝焼けの宿明神館で和室26、相部屋8、180名が利用出来ます。ここを600m左へ入ると明神橋を渡り明神池へ出ます。 明神は古来より「神河内徳郷(かみこうちとくごう)」と呼ばれ、上高地始まりの地とも伝わります。明神館は、その明神地区の一軒宿。穂高岳の朝焼けを一番美しく見ることができる当館でご宿泊された翌朝は、100種以上の小鳥のさえずりをBGMに、明神池の朝もやを見に行かれることをおすすめします。穂高神社神域の明神池は神秘に包まれ、当館こそがパワースポットのはじまりとも。 見どころ盛りだくさんの明神一帯は、6月上旬のニリンソウ群生にはじまり、9月まで花々が入れ替わり咲き乱れ、10月20日ころには黄葉が瞳を楽しませます。頭上の岩峰群は信仰の山・穂高岳の尊称として明神岳と呼ばれています。 河童橋から明神館までは約1時間でした。 |

| 徳 沢 | 12時50分 |

徳沢キャンプ場 |

明神から梓川上流の道をたどって60分。静かな針葉樹林を抜けて、明るく広々としたハルニレの草原「徳沢」へ。5月にはニリンソウの白い花が群生し、エンレイソウやベニバナイチヤクソウなど多くの草花が咲き乱れて幻想的な風景を魅せてくれます。迫り来る峰々を眼前に望みながら、喧騒を逃れた上高地の奥座敷・徳沢まで、1DAY(ワンデイ)トレッキングを楽しみましょう。 明神池から徳沢までは、約1時間でした。 |

||

| 昭和初期まで牧場として使われていた、広々とした緑のキャンプ場。5月中旬にはニリンソウの群生が咲き乱れ、ハルニレやカツラの巨木が木陰を作り、色とりどりのテントが花を咲かせます。前穂高東壁や奥又白谷を望み、河原へ降りればキャンプ場の背後には蝶ケ岳の姿も望めます。 |

| 井上靖の描いた小説「氷壁」 北アルプス前穂高東壁を舞台に描かれた、登山家の故・井上靖の長編小説『氷壁』。1956(昭和31)年から翌年まで朝日新聞に連載されました。切れるはずのないナイロンザイルが切れ、登山中に亡くなった友人の死を追う主人公。友情と恋愛との確執、「山」という自然と都会との対照が読む人々を魅了します。文中に登場する「徳沢小屋」は氷壁の宿・徳澤園のことで、山登りを愛した井上靖氏の常宿でもありました。宿には井上靖氏直筆の手紙が飾られています。 |

| 明 神 池 | 13時30分 |

| 明神橋 |

明神池手前の鳥居 |

| 明神池は梓川の古い流路が、明神岳からの崩落砂礫によってせき止められてできた池です。明神岳から常に伏流水が湧き出ているため、冬でも全面凍結しない透明感あふれる水面が空を映し静寂に広がります。池の間近にそびえる明神岳、萌えるケショウヤナギやクマザサの緑、池中に配された大岩石は自然の造形美そのもの。毎年10月8日にはこの池で、穂高神社奥宮例大祭(お船祭り)が行われます。 明神岳の岩壁直下で、神秘的な静けさをただよわせる明神池は、穂高神社の私有地(5.28ヘクタール)の中にあります。それ故池へ入るには300円が必要です。明神池は穂高神社の神域で別名「鏡池」「神池」とも呼ばれます。 |

上高地が上河内、神河内と書いていた明治13年に創設した狩猟小屋が前身。近代登山の黎明期に活躍した名ガイド・上條嘉門次ゆかりの小屋です。 日本近代登山の父、W・ウェストンの山案内人として知られる上條嘉門次。彼のひ孫に当たる4代目がここ嘉門次小屋の当主です。明治13(1880)年に建てられた当時の雰囲気を伝える小屋で、囲炉裏(いろり)で焼いた香ばしい岩魚、温かい蕎麦もあり、宿泊もできます。 |

穂高神社奥宮 御祭神は穂高見命で、日本アルプスの総鎮守、海陸交通守護の神です。 嶺宮は北アルプスの主峰、奥穂高岳の頂上に祀られています。 残雪を抱く北アルプスは明神岳の麓、静粛が一層の神秘を増します。 |

明神一の池 明神池は背後に迫る明神岳(2,931m)の山肌が大崩落sき、明神沢がふさがれて出来ました。 別名、宮川の池と呼ばれ、明神岳から流れ出た宮川谷の伏流水が湧き出しています。 |

明神二の池 明神池は中ほどでくびれていて、上流側の神秘的な大きな池が「明神一の池」下流の岩や島がある池が「明神二の池」。昔あった三の池は土石の流入で姿を消しました。水が澄んで綺麗な両池には、イワナ、カワマスなどが泳ぎ、マガモ、オシドリも来ています。 |

明神池の受付 300円で池へ入れます。 |

受付の横にあるカラフルな 二頭の竜が飾られています。 |

| H30.08.21. | ビーナスライン |

| ビーナスラインは、茅野市街から蓼科湖、白樺湖、車山高原を経由して美ヶ原に至る観光道路ですが、戦時中は国鉄茅野駅から郊外の花蒔(はなまき)という駅まで鉄道が敷かれていて、花蒔よりさらに山奥の鉄山から鉄鉱石を掘り出して、茅野駅を経由して神奈川県の川崎にある製鉄所に運ばれていました。 ただ、その鉄道は昭和19年に運用を始めたものの翌20年の終戦と共に廃止されました。 その線路跡に作った道路こそがビーナスラインで、まず昭和38年に茅野市街から蓼科湖までの道路が開通して、その後順次線路が伸びて、昭和56年に美ヶ原まで全線が開通しました。開通当初は建設費用を賄うため有料道路で、7~8ヶ所の料金所が有りました。 「ビーナスライン」の名前の由来は昭和43年、霧ヶ峰有料道路の霧ヶ峰線(大門から強清水まで)が開通した際に、霧ヶ峰有料道路の美ヶ原までの有料道路全線の愛称が募集され、1457通の中から「ビーナスライン」が選ばれました。 |

|

| 蓼 科 湖 ・ 彫 刻 公 園 | 7時半 |

蓼科湖 長野県茅野市北山にある湖で、灌漑用のため池。 周囲約1km、面積0.08㎢の人造湖で、湖面標高は1,250m。 周囲をカラマツやシラカンバの林に囲まれている。 諏訪ICから到着したのは、朝の7時半だったので、人気はなく静かな湖でした。 |

彫刻公園 彫刻公園ある作家一人の作品に絞った庭園から、伝統的な人物像などが中心の公園、大型の抽象作品が中心の庭園などさまざまである。また、彫刻作品を購入したあとで庭園を造ったり、購入した作品を庭園内に配置するのが伝統的なあり方だが、近年では彫刻家に現地を見てもらい、そこに合わせた作品を作ってもらう事もあります。 |

ボートが浮かぶ蓼科湖 |

無料開放中の彫刻公園 |

光に打たれる悪魔 |

母子像 |

世界連邦平和像 |

| 車 山 高 原 | 9時半 |

| 坂を上るにつれて霧が非常に濃くなって来た。前方に注意して走行しなければならず、スピードも次第に落ちていく。霧がなく晴れていれば絶景を望めたと思われます。 車山高原とは= 1,925mの車山山頂からの見晴らしは抜群に良く、富士山、北アルプス、中央アルプス、南アルプス・八ヶ岳連峰・浅間連峰、御嶽山、乗鞍岳、妙高山、晴れた日には遠く群馬県と栃木県境の山岳なども一望のもとに見渡せる360度の大パノラマが広がっています。 この景観の良さから、平成11年に気象庁により車山山頂に気象レーダーが設置され、毎日の気象情報を皆様にお伝えする貴重な施設となっています。 |

霧が深く山々は見えない。 |

車山高原駐車場は閑散としていました。 |

リフトは動いていますが、深い霧で利用者は皆無でした。 |

車山高原は、車山(1.925m)を主峰とし、鉄平石に代表される安山岩の活動によって台地が形成され、さらぶ何回かの火山活動の溶岩でいっそう平坦なアスピーテ型(楯状)火山のような形をとっています。 霧ヶ峰蝶々深山・白樺湖によって囲まれた火山高原で、車山の稜線と緩やかに伸びる丘陵、そして比較的急な斜面から形成された林や川なども加わり、変化に富んだ様相を呈しています。 霧ヶ峰高原は、溶岩噴出によってできた盾状火山のような形態を示す高原です。 主峰車山の名前の由来には、いくつもの説があります。 なかでも有力なものは、山の頂に溶岩が円く堆積してできた”円頂丘”に由来する説と、茅野地域の古地図に見られる”くるま”という地名(車山南側にある円いカール状の地形を、秣(マグサ)を運ぶ荷車の車輪に例えて呼んだ名称)に由来する説です。 いずれにしても、この円い形状が車山の名前の由来の鍵となっているようです。 |

| 霧 ヶ 峰 車 山 肩 | 9時50分 |

| 本州のほぼ中央にあたる八ヶ岳中信高原国定公園は、長野・山梨両県にまたがる八ヶ岳連峰から、蓼科山・白樺湖・霧ヶ峰・美ヶ原に至る一帯を中心とし、山岳・高原・湿原・渓谷・湖沼・草原・温泉・森林など美しい自然の景観に恵まれています。 車山高原は、この大自然の中、標高1925mの主峰車山を中心とし、ビーナスラインに沿って、なだらかな起伏を見せています。 |

さすが霧ヶ峰です。山への入り口も霞んでいます。 |

車山肩の名物車輪 |

左側の駐車場は一部1,000円と表示されていました。 ニッコウキスゲの時期は夜明け前からから満車です。 |

ここも霧が深く全く景色は見えませんでした。 晴れていれば、1,925mの車山山頂からの見晴らしは抜群に良く、富士山、北アルプス、中央アルプス、南アルプス・八ヶ岳連峰・浅間連峰、御嶽山、乗鞍岳、妙高山、遠く群馬県と栃木県境の山岳なども一望のもとに見渡せる360度の大パノラマが広がっています。 この景観の良さから、平成11年に気象庁により車山山頂に気象レーダーが設置され、毎日の気象情報を皆様にお伝えする貴重な施設となっています。 緑の季節には600種類の花々が咲き誇ります。 主な花は、6月にはレンゲツツジの群落が花をつけ、7月からはニッコウキスゲの花が全草原をおおいます。 黄色い絨毯を敷き詰めたように花開く姿は壮観です。 8月下旬にはマツムシソウが開花し群落があちこちに目立ってきます。やがて9月、草原の緑は色あせて、今まで気がつかなかったススキが白銀の穂をつけ波打ちます。車山高原は、高山植物の宝庫です。 |

| 霧 ヶ 峰 高 原 | 10時 |

| 名前通りの霧の山でした。ハイキングする気にもなれず、早々に次の目的地の八島湿原に向かいました。 車山から鷲ヶ峰にかけて、ゆるやかな起伏が続く霧ヶ峰高原。レンゲツツジやニッコウキスゲ、マツムシソウなど色とりどりの高山植物が緑の草原を埋めつくす。富士山やアルプス、八ヶ岳連峰など、日本が誇る名峰も一望できる。一帯には豊かな上昇気流が発生しており、グライダーの飛行に適しているため、日本のグライダー発祥の地としても知られる。 |

霧ヶ峰高原の駐車場も濃霧です。 |

草が少し紅葉していました。 |

|

この日は何故か馬は居ませんでした。 |

| 八 島 湿 原 | 10時20分 |

| この八島ヶ原湿原は、標高約1600m位置しています。昭和35年に国の天然記念物に指定されました。水質は酸性で低温であるという特殊な環境のため、植物が枯れても腐食しないで泥炭化して堆積し8.5mもあるそうです。高層湿原の植物が、泥炭の上に生長し、そして自らがまた泥炭になっていくという営みの上に形成された湿原で、これだけのものができあがるのには10000年以上もかかっている言われています。 貴重な日本の宝となっています。 |

| |

ビジターセンターと売店 |

| 標高1540m~1925m。長野県のほぼ中央、3000ヘクタールの大草原が広がる霧ヶ峰高原の北西部に位置する八島湿原一帯は自然のたいへん豊かなところです。中でも日本を代表する高層湿原である八島ヶ原湿原はその重要性を早くから認められ、1939年(昭和14年)に国の天然記念物の指定を受けました。また国の文化財としても登録されました。 |

|

総面積は43.2ヘクタール、泥炭層は8.05mに達しています。低層部分はヨシ、アゼスゲ、カサスゲなどで成立しているヨシ・スゲ泥炭。中間はオオミズゴケ、ワラミズゴケなどで成立しているヌマガヤ湿原。高層部分はイボミズゴケ、チャミズゴケ、ムラサキミズゴケ/ワタスゲ、ミカヅキグサ/ツルコケモモ、ヒメシャクナゲなどで構成されているミズゴケ湿原です。 |

|

人間にたとえれば100才を超えている八島ヶ原湿原は周辺の森林化や降雨量の減少などに伴い乾燥化が進んでいますが、周囲にはこの地で発見され「キリガミネ」と名のつくものを含め年間約360種類もの植物が開花し草原に彩りを添えています。また、当然のことながら豊かな環境はさまざまな生き物たちを育み続けています。 |

湿原にある池は周りの景観に変化を与え、綺麗に輝いていました。 遠くの山には霧がかかっていましたが、湿原はしっかり見渡せました。 この湿原を一周するには約1時間半ほどかかるそうです。 |

木道は少し痛んでいました。 |

| 2日間に渡り長野県の山を散策しました。朝は寒いほどの気温でしたが、昼間には温度が上がり長袖のシャツで、暑くもなく寒くもなくの清々しい陽気でした。名古屋の喧噪と蒸し暑さを離れ、心身ともにリフレッシュ出来たことを大変嬉しく思いました。そして山の営み、池の営み、木や花の営みに触れ万物にそれぞれの生き方が有ることを学びました。 夕方、名古屋に着きました。名古屋の蒸し暑さを今まで体験していたはずなのに、影に入っても吹き出る汗には、地獄ではないかと錯覚しました。この落差が有るからこそ、夏は涼しい所に絶大な魅力を感じるものと思われます。 |

| 戻る |