| 出雲大社と野鳥園、満奇洞、井倉洞、 | H25.05.19.〜21. |

| 5月のゴールデンウィークも過ぎ、不安定だった気温も安定し、新緑の美しい季節になりました。このチャンスを逃す事は出来ないので、尾瀬と上高地へ行くドライブの予定をたてました。ところが生憎、予定日は全て雨マークに成ってしまい、行き先を北から、南へ変更しました。しかし、気がかりな事は、南へ行くとなると名神高速道路が2週間程の長期工事で通行止めや車線規制がされている事でした。工事で相当な渋滞が予想され、南へ行く事に躊躇しましたが、北の雨よりは我慢できるだろうと意を決して、島根県の出雲大社とその付近の観光を選びました。名古屋市緑区からは500km以上の距離が有り、時間も少ないので現地での観光地を幾つも見学する事が出来ないだろうと覚悟をしました。 出発日は、工事が中断している日曜日の夜にしました。この日は午後から降り始めた雨が夜には激しい雨に成り、運転するのに見通しが悪く、湾岸高速では叩きつける雨に、島根県は天気に成るのかどうか不安が募りました。予定していた目標の加西SAへ行く事は断念し、手前の西宮名塩SAで仮眠をすることにしました。出雲大社までは300km以上の距離が残ってしまいました。 西宮名塩SAでの朝は曇りになっていた。今後天気は回復に向かうので雨の心配は無いだろう。中国道は車両も少なくオートクルージングで快適な走行で、出雲大社に着いたのは10時少し前だった。 今年は、出雲大社は60年に一度の遷宮が行われていて、伊勢神宮でも20年に一度の遷宮が行われる。出雲大社はリフレッシュされるのに対し、伊勢神宮は全ての建て替えで新築だそうです。 |

| 出 雲 大 社 | 島根県出雲市大社町杵築東195 |

出雲ICを出て、出雲大社に行く途中に白い大きな鳥居が目を引いた。この鳥居に出雲大社と書いて有る所をみると、この辺りから大社の境内かも知れない。鳥居を潜るのは歩いて潜るのか?それとも車で潜っても良いのか分かりませんが、歩いて潜る人は殆どいないと思います。 出雲ICを出て、出雲大社に行く途中に白い大きな鳥居が目を引いた。この鳥居に出雲大社と書いて有る所をみると、この辺りから大社の境内かも知れない。鳥居を潜るのは歩いて潜るのか?それとも車で潜っても良いのか分かりませんが、歩いて潜る人は殆どいないと思います。 |

出雲大社の無料駐車場に入り周りを見渡すと、新緑の中に異常に大きな日の丸の旗がはためいていた。余りの大きさに、一枚の布で作られているのか?とか、真ん中の赤丸は中心に配置されているのだろうか?とか考え暫く見とれていました。 出雲大社の無料駐車場に入り周りを見渡すと、新緑の中に異常に大きな日の丸の旗がはためいていた。余りの大きさに、一枚の布で作られているのか?とか、真ん中の赤丸は中心に配置されているのだろうか?とか考え暫く見とれていました。国旗掲揚塔の高さは47mもあり、国旗の広さはなんと畳75枚分、重さは49kgです。NHKの放送終了の国旗とは関係ないそうです。 |

|

御参りする人で混雑していました。 |

平成の大遷宮。 遷宮とは、ご神体を本来の場所から移して社殿を修造し、再びご鎮座いただくこと。大屋根の葺き替えや銅板塗装など大規模な修造を行うことから、御本殿の新築祝いのように捉えられがちですが、本来の意味は、神様が鎮座されたその時を再現する、いわば「原点回帰」です。 遷座によってさらに力が増した神様にお参りすることで、私たちも自分の原点を見つめ直し、生まれ変わる力や新しいご縁を授かることができます。“5年にわたる修造を終えた御本殿。震災被害に遭った東北地方の木材も使用し、匠の技で約130年前の姿が再現されました。 |

新しい注連縄 |

改装された御本殿大屋根。 |

|

しめ縄は、神前または神事の場に不浄な物の進入を禁ずる印として張る神垂(かみしで)をつけた縄のことです。一般的には右縫いのしめ縄が多いですが、出雲大社をはじめ島根県は左縫いの「大黒締め」と言われる独特の技法で縫われたしめ縄のところが多いようです。 |

縁結びの神様として知られる大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)をまつる出雲大社。現在60年ぶりの遷宮(修理や建て替え)が行われています。 国宝である現在の御本殿は、1744年に造営され、これまで3度の遷宮が行われました。 大社から西へ1kmの所に「稲佐の浜」があり、旧暦10月に日本中から八百万神(やおよろずのかみ)が集う、その為、出雲では「神無月」とは言わず、「神在月(かみありつき)」と呼んで居ます。 |

入口。 |

大黒様と白うさぎ。 |

幸魂(さきみたま)・奇魂(くしみたま) |

伊勢神宮のおかげ横丁をまねて ご縁横丁と名付けたお店屋さんが有ります。 |

石畳の神門通り。 大黒様の石像が7つ有ります。 |

|

|

| 松江フォーゲルパーク | 島根県松江市大垣町52 |

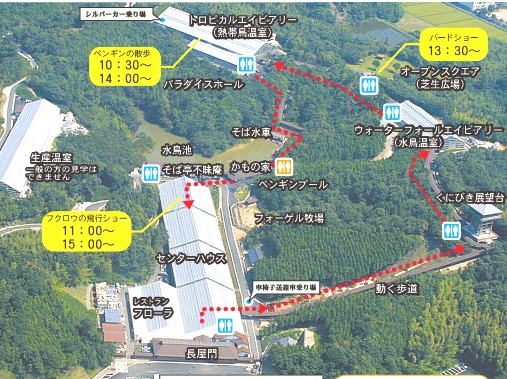

| 出雲大社を参拝し、60年に一度の遷宮でしたが、そういう目で見るとしめ縄や本殿の屋根が新しく成っているのかナと思う程度でした。この程度では大社に対して誠に申し訳ないし、御利益も期待出来ないだろうと思われます。 3〜4時間程散策し、次の目的地は「松江フォーゲルパーク」です。出雲大社からは30km弱の距離で、所要時間は1時間程度でした。 この「フォーゲル」と言うのはドイツ語で鳥を意味しています。そして室内ガーデンは世界最大級の規模で、年中満開の数千種のベゴニアとフクシアを中心とした花の楽園になっています。園内散策には約1時間程かかりますが、広く歩く距離が相当有るので、小さい子供や高齢者の為にバリアフリーになっていて、雨の日でも傘がいらない屋根つきの歩廊で結ばれています。 |

|

松江フォーゲルパークの長屋門 飾り気のない入口に違和感がありました。 |

世界から集めた1200品種の ベゴニアが展示されていました。 |

受付を済ませ順路を右へ行くと140mの動く 歩道が完備されていて、展望台へと続きます。 |

管内の出入り口には柔らかいクサリの バリアーが有り、鳥の脱出を防いでいます。 |

|

水鳥温室のサギ 変わった綺麗な鳥がいます。 |

ペンギンの散歩 衣装を替えながら散歩します。 |

フクロウの飛行ショー 必ず座らなければなりません。 |

そば搗き水車 |

くにびき展望台 |

| そばの実を石臼にいれ、杵を水車で上下させて搗きますと、出雲伝統のしっとりとした最上のそば粉が生まれます。石臼、杵などの機構は、江戸初期より奥出雲に伝わる水車小屋の再現です。 | 2階の展望台は標高53メートル。パーク内や宍道湖が一望でき、晴天時には大山も見ることが出来る |

|

|

| 満 奇 洞 (岡山県指定天然記念物) |

岡山県新見市豊永赤馬2276−2 |

| 「松江フォーゲルパーク」で鳥や花を楽しんでいたら、3時半を過ぎていた。これからの予定は神秘の鍾乳洞として人気の有る「満奇洞」へ行くのですが、ここからの距離が140km以上有り受付時間内に入洞する事は困難なので、明日行く事にして、蒜山高原SAに向かった。 朝満奇洞に着いたのは7時半を少し過ぎていた。受付時間は8時半からだと知った。暫く時間が有るので誰も居ない駐車場の周りを散策した。すると地元の作業員風の男性が一輪車を引いて現れ、満奇洞の良さを盛んにPRしていた、そして比較した鍾乳洞は「井倉洞」で、あそこに比べればこの満奇洞の方が遥かに素晴らしいものだと敵対心丸出しだった。この話を聞いて、井倉洞へ行かなければと成らないと、予定にない場所に行く事にしました。 |

| 満奇洞 満奇洞は江戸時代末期、猟師がタヌキを追っている時発見されたと言われ、古くから知られて来ました。 昭和4年10月、歌人与謝野鉄幹・晶子夫婦はこの地を訪れ、槇という地名から「槇の穴」と呼ばれていた名称を地名にちなんで、奇に満ちた洞くつー満奇洞−と命名されました。 鉄幹の歌。 まきの洞 夢にわが見る 世の如く 玉より成れる殿づくりかな 晶子の歌。 満奇の洞 千畳敷きの 蝋の火の あかりに見たる 顔を忘れじ 洞くつには迷路に富む閉塞型の平面に発達した横穴で、総延長は450mあり、最大幅は約25mあります。 入口のホールをくぐり、鍾乳石の発達した狭いあたりを抜けると、日本屈指のリムストーン「千枚田」が広がり、巨大ホール「龍宮」には無数のストロー(鍾乳管)やつらら石・ながれ石・石筍・石柱がよく発達しています。 満奇洞はノッチ(溶食溝)の形成も良く、カーテンつらら石・リムストーン・流れ石・曲がり石などあらゆる種類の鍾乳洞もあり、その変化の素晴らしさは他に比類が無く、鍾乳洞の学習にも最適のコースです。水が地球に刻んだ造形の画廊は約30分でまわることができる。 |

途中に有る満奇洞の案内 |

満奇洞入口 |

| 「動の井倉洞」に対して「静の満奇洞」といわれる満奇洞は、最深部に清らかな泉を湛えてはいるものの、地下水流の流れはほとんどなく静粛の世界に、幻想的にライトアップされた鍾乳石が浮かび上がってきます。中は涼しく静かで、鍾乳洞の中に架かる赤い橋は印象的です。特に、水面に反射して映る逆さつらら石は異次元の光景です。夏場の観光シーズンを避けて訪れる事で、幻想的な雰囲気を堪能出来ます。洞内は狭く低いので中腰で進まなければならず、腰に大変な負担が掛かります。 |

洞門 |

夢の掛橋 |

|

| 新見市の南部は石灰岩でできたカルスト台地です。井倉洞や満奇洞は、その台地の中にできた洞窟です。石灰岩の多くは、海の底にたまった古い時代のサンゴや小さな生物のカルシウム分が、地球の中に何億年も抱きしめられてできたものです。何億年も前の生命を、今、石灰岩という形で目の当りにしているのです。石灰岩は、炭酸ガス(二酸化炭素)を含んだ水に溶かされます。溶かされてできたのが洞穴です。 石灰岩を溶かした水が、天井から落ちるとき、溶けていた石灰分が”つらら”のようにつながりできたのが「鍾乳石」。 落ちたところに石灰分が積もって竹のようにできたのが「石筍」です。上からの鍾乳石と下からの石筍がつながると「石灰柱」になります。鍾乳洞は、水と石灰岩の出会いと別れの永い歳月の造形です。 |

|

|

| 井 倉 洞 岡山県指定天然記念物 |

岡山県新見市井倉409 |

| 満奇洞の神秘な鍾乳洞を満喫し、地元の男性が比較していた井倉洞を目指しました。満奇洞からの距離は12km程でしたが、ヘアピンカーブには多少閉口した。ここも広い駐車場が有りましたが、観光客は見当たらず、独占で楽しめる事に快感でも有りましたが、拍子抜けの感じでした。 |

| 井倉洞は高粱川沿いにそそり立つ直立240mの絶壁の壁面に入口が有り、永い年月の間に雨水等が浸食してできた全長1,200mの鍾乳洞です。鍾乳洞の天井からぶら下がる「つらら石」、下からタケノコのように立つ「石筍」など様々な形の鍾乳石が照明に浮かび上がる姿はまさに幻想の世界で、まるで美しい石のカーテンのようです。洞内に滴り落ちる水は炭酸カルシュウムを含み、それらが積み重なると再び鍾乳石をつくり「銀すだれ」「水衣」「くらげ岩」等なづけられ、約30の奇石・怪石は洞内に流れる高さ50mの「地軸の滝」などと共に見る人に自然芸術の面白さを充分堪能させてくれます。 洞内の温度は常に15度〜16度と一定しており夏は涼しく冬は暖かく感じられこの快適さは自然が作り上げた天然の冷暖房です。見学所要時間は30分〜40分です。何億年もかかって自然が創り上げた地球の伊吹が体験出来ます。 |

絶壁の断面に有る入口 |

狭い入口 |

延々と続く階段 |

見返りの滝 |

帰りは下り坂が続きます。 |

外へ出ても下り坂です。 |

縁結びの「ありさの宮」 |

阿里佐の宮縁起 鍾乳洞から出た所に「阿里佐の宮」がありました。この宮は、戦国の世、元亀 天正の頃、この里に茂作、阿里佐と言う恋仲の若い二人が居ました。たまたま高梁松山城主の次女鶴姫が井倉峡へ紅葉狩りに馬で来た際、そのりりしい美姫の姿に茂作は心を奪われ、自分でも一城の主なれば鶴姫を妻に出来ると夢を追い、阿里佐を捨てて姿を消してしまった。阿里佐はきっと戻って来ると待ち侘びたが、茂作の姿は絶えたままだった。生きる望みを失った阿里佐は井倉峡の船かくしの淵へ花の命を投げてしまった。 里人は悲恋の乙女を憐れみ、淵の上に小祠を祀り「阿里佐の宮」として春秋に祭をし今も「縁結び様」として若い人達の信仰を集めている。鶴姫は後に児島常山城主に嫁ぎ、城が毛利の大群に亡ぼされた時、女軍を指揮して奮戦し自害し、戦国史に女軍の戦いとして勇名をとどめた。茂作の其の後は誰も知らない。 |

| 井倉洞も満奇洞と変わらないだろうと期待して散策に入りました。処が直ぐ階段を登らなければ成らなかった。有る程度登れば平坦な鍾乳洞が有ると思いながら、続く階段に次第に暑さを覚える体に、期待を持たせながら進んだ。そして直ぐ不思議な案内があった。確か「これから先も階段の難所が続くので、自信の無い方は近道をして下さい。」と言うものでした。この案内を見て、相当の難所が有るのだと覚悟を決めました。広々とした場所は殆ど無く、トンネルの階段を上り続けている様なものでした。幻想的な水溜りやタケノコ状の石柱を想像していましたが、8割から9割が階段で、満奇洞より高さはあるものの、狭い所も有るので注意しないと頭より肩を打ちます。そして、登り切った所から、階段は無いものの下り坂が延々と続いています。見る所は殆ど無く、上下の坂に汗が噴き出ました。鍾乳洞は年中気温が一定ですから、皆さん夏でも冬でも汗が噴き出ると思われます。 |

| |