| ����̐��E��Y | H25.08.18�`�Q�P�D |

| ����̒������ɂ́A���F�ɋP�����F���Ȃ錚�����L��A�Q�O�P�P�N�ɐ��E��Y�ɓo�^����Ă���B�ʐ��E��f�i�����鈺࣍��ȑ����Ȃ��̂ł���炵���B�b�ɂ͗ǂ������A�u���F���v�ł����A��x�͎��ۂɂ��̖ڂŌ������Ƃ��������~�]�ɋ���Ă����B���̒��N�̊肢�������`�����X���K�ꂽ�B����͂R���Ԃ̃t���[�^�C���������B���܂ł͂R���Ԃ̘A�x���L��ƁA�K�������p�����L�������A����͑S���C�ɐ���p�������������B����Ȏ��͖ő��ɂȂ����Ȃ̂ŁA�v���c���������A���s�����B �W���P�W���̓��j���̗[�����É����o�������B����܂ł͂W�O�O������y���ɉz���鋗�����L��B�P�X���̌��j���́A�����ό��Ɛ��ގ��Ɍ�Q�肵�A�ߌ�R�������k���̈��IC���o�āA�ޔ����ƒB�J�A�����哰�������B�Q�O���̉Ηj���͕���̐��E��Y�T�J�����U���B�������͒����烆�b�N���ό����A�щz���A�ώ��݉��@�ՁA���{�R�A���ʌ��@�Ղ����Ď��Ԃ��L��̂ŁA�Ǖ@�k�i�����т����j�܂ő���L�����B�Q�P�����j���́ASA�ŋx�e�����Ȃ����܂Ŗ߂��ė��܂����B���s�����͖�Q�C�O�O�O�������ł����B |

| ���@���@�ρ@�� |

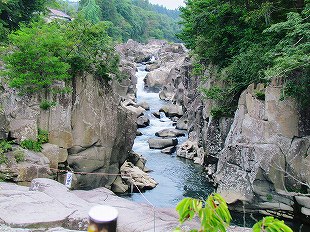

| ����̐��E��Y�U��̑O�ɁA���{�O�i�̈�ł���h�����h�Ɋ��܂����B �����Ƃ́A�{�錧�̏����p���O�ɂ���召260�]��̏����̂��ƁB�܂��́A ����珔���Ƙp���͂��͂ޏ����u�˂��܂߂��C�i�n��̂��Ƃł���B���{�O�i��1�� �������Ă���B H23,3,11�ɔ������������{��k�ЂƂ��̒���ɏP��������Ôg�ɂ���āA���̕������̈ꕔ���j������Ȃǂ̔�Q�������������A���ӂ̎����̂Ɣ�r���Ĕ�Q�͌y���ōς�ł���B���̗��R�Ƃ��āA�Ôg�͐C�ɓ���Ƒ��x�������ċ}���ɃG�l���M�[�������B�����p���̐��[��10���[�g���ȓ��ł���B�����ē_�݂��铇�X���ɏՍނƂȂ�A�Ôg�̐�������߂��ƌ����Ă���B���̈�т��ߋ�����傫�Ȓn�k�̂��тɒn�Ղ��������������Ăł����n�`�ł��邱�Ƃ���Ă���B |

|

���ގ����� |

| ���ގ��́A �V��5�N�i828)�A���o��t�~�m�ɂ���ĊJ�n���ꂽ���B����̑T���ŁA�������ƌĂ�Ă��܂����B�����̎����͓V��@�̑��{�R�A����ɗR�����܂��B������(1259�j�ՍϏ@�Ɋ���莛�����~�����ւƉ�������܂����B |

|

�ܑ哰 |

�ܑ哰�ɂ���P�Q���x�̒��� |

| �����́u�ܑ哰�v�́A�哯�Q�N�i�W�O�V�j�A���c�����C�������̐܂�A�����哰���������A��ɁA���o��t�~�m���~���T���i���ގ��̑O�g�j���J�����ہA�u�吹�s�������v�𒆉��ɁA�u�����~�O���v�A�u������Г��v�A

�u����R䶗��v�A�u�k�������鍳�v�ܑ̌喾���������u�������Ƃ���A�ܑ哰�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B ���݂̌����́A�ɒB���@�������R�l���̐���s�����čČ��������̂ŁA���ގ��ɐ悾���Č�������܂����B���R���z�Ƃ��ẮA���k�n���ŌÂ̌����ł��B |

���Y���i�Q�T�Q���j |

���Y�����猩�����X |

| ���Y���͏����C�݂̓��ɕ����ԁA�ʐςU�w�N�^�[���قǂ̓��B�S��252���̎�h��̋��i���Y���A�����Q�O�O�~�j�ŗ��ƌq����Ă��܂��B�������R�A�������ƂȂ��Ă��铇���ɂ́A�������̎���Ԃ��������A�A���̕�ɂƂȂ��Ă��܂��B�����₷���V��������������Ă��āA�ٍ��V��ꕶ����̊L�˂ȂǁA���j����j�Ղ��c����Ă��܂��B������₠���܉�����̏����p�̒��]�����Q�B���Ɉ͂܂ꂽ�Ő��L��i���ړI�L��j����͊C���]�߂܂��B |

�卂�X���猩�������̐�i |

����܂łP�T���ł��B |

�����l����Ƃ́A�����p�ɕ�����260�]���𓌐���k�����]���閼�����u�l��ρv�ł��B���ꂼ��̏ꏊ���珼���p�߂���ۂ���g��ρh�g�̊ρh�g�s�ρh�g�H�ρh�ƌĂ�Ă��܂��B �u�x�R�v���g��ρh�ƌĂ�Ă���A�����X�N�ɂ͖����V�c���o��ꂽ���Ƃ̂���R������ꏊ�ł��B���⏼�A���̑�ɕ���ꂽ�R���̑���ɂ́A���B�O�ω��̈�E�x�R�ω����J���Ă��܂��B�����p�̓��X�́A�Î�Ȏ���悤����̒납�瓌�쐼�̎O������]���邱�Ƃ��ł��܂��B �u�卂�X�v���g�s�ρh�ł��B�����̌`���̂悤�Ɍ����邱�Ƃ��疼�t�����܂����B�����p�̓����A�������s�{�˓��̂قڒ����ɂ��鍂��ŁA�R������͍���k�Ə����p��]�݂܂��B �u�����R�v���g�̊ρh�ł��B�����l���̖k�[�A�ブ��̒f�R�ɑ����m����ł��Ă͍ӂ��U��g�̗Y�傳���疼�t�����܂����B �u��J�v���g�H�ρh�ł��B�o�ώR�̔w��ɂ��鍂�n�ŁA�R������͏����p�̓���]������L�����悤�ɕ�����Ō����邱�Ƃ���A��J�ƌĂ�Ă��܂��B |

|

| ���@���@�k�@�Ɓ@�B�@�J�@�A�@���@���@��@���@ |

|

|

|

�����k�i����т����j�́A���k���\����i���n�ŁA��茧��֎s�ɂ���ֈ�쒆���̌k�J�B�I��R�𐅌��Ƃ���B ���R�����グ���S��2�L�����[�g���B1927�N�ɍ��̖����y�ѓV�R�L�O���Ɏw�肳�ꂽ�B���̒n��K�ꂽ�ɒB���@�́A�����ƌ����k�͓��i���n�Ƃ��ĖJ�ߏ̂����B

�Ȃ��A���s���� �����ɂ��Ǖ@�k�i�����т����A���̖����j�Ƃ����n�����ގ������k�J������B |

|

�B�J�A�����哰 |

| �B�J�A�����哴�i�B�J�������j�́A���w��j�Ղʼn���20�i 801�j�N�A�ڈΕ���ɕ��������Α叫�R�E���c�����C���A���̒n�ŕ�炵�Ă����ڈ̓��E���H���������

�����ł��j��A�ڈΕ�����L�O���āA���̐�������͂��Č��������Ɠ`����������哰�B���c�����C���Ɣn���̔�����V�i�킢�̐_�l�j���������Ė{���Ƃ��A108�̂̔�����V�����u��������߂�F�菊�Ƃ��Č��Ă��܂����B���ɂ��Ď���1615�N�ɈɒB���@���ɂ��Č�����܂����ĂяĎ����A���݂̓��͏��a36�N�ɍČ����ꂽ���̂ł��B �����͍L���������ԏꂪ�L��܂����B��t�i���ꗿ�R�O�O�~�j�ɂ͉��a�ȕ��������e�ɑΉ����Ă���܂����B����ł̑Ή��́A�����̏ꏊ�̃C���[�W�Ƃ��ĉi���Ɏc��̂ŁA���̏ꏊ�������E�������b����̑Ή��Ō��܂�܂��B |

�B�J�A�����哰�̓����B |

�ތA�̏�ɍ����c���ʑ啧 |

| �����哰�͊�R�̂��ڂ݂̒��ɂ�������������Ă���A�����ɂ͊┧���I�o���Ă��镔�����L��܂��B | ���̑啧���������ォ�獡���Ɏ���܂ŁA���k�̈ڂ�s���l�����Ă����̂����m��܂���B |

| ���@���@�� |

�n�}�̍���ɗL��Ԃ����������R�_�Ђł��B�_�Ђ� �\���������Ă���l�Ɍ����܂��������߂��ł��B |

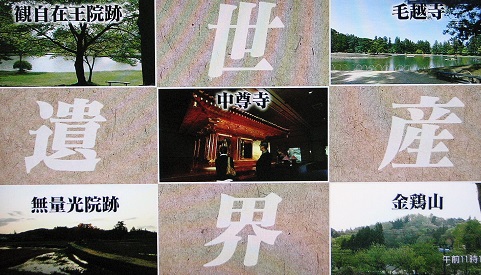

����ɂ͂T�̐��E��Y���L��A�ŏ��Ɍ����̂͒������ł����B��������꒓�ԏ�i�S�O�O�~�j�ɒ������̂��X���O�ł����B���ԏ�͎��Ԃ������̂��Ԃ͏��Ȃ��A�o�����ɋ߂��ꏊ�ɒ�߂܂����B���̓��͏��J���~���Ă����̂ŁA�P�������Ȃ��猎��������F���Ɍ������ēo��܂����B���̍�͒����X���L��̂ňӊO�Ȋ����������B���Ɏ��M�̖������͑�����J���Ă��܂����B�z���ł͕��R�ȓ��ŊJ���Ă�����̂Ə���Ɏv�����̂��ԈႢ�ł����B���̍��E�ɂ͌䓰����R����̂ŁA���ΑK�p�̏��K�𑽂��������Č�Q�肵�������ǂ��ł��傤�B�����ɗL�锄�X�̕��͏��������A�����q�����Ȃ��̂ł�������܂��A���̈��A�����������z�ł����B�����ւ�ׂ����E��Y�Ȃ̂ł�����A����Ȃ�̐ڋq��������Ă����ׂ��ł͂Ȃ����ƁA�֑��Ȃ��犴���܂����B �q�ό����s���̎]�t���łW�O�O�~�̎Q�q�����A�قɂ��Ȃ��Ă����̂Ŋٓ��ɓ���A���F���̕���j���w�т܂����B���̍�����O�͉J���~�݁A�����������Ȃ��C���ɐ����Ă��܂����B�����čő�̖ړI�n�̋��F���ɓ���܂����B�c���T�D�T���̋��F���͋P���Ă��܂������A�����͐F��������ŁA���F�ɋP�������Ƃ͒��������̂ł����B |

|

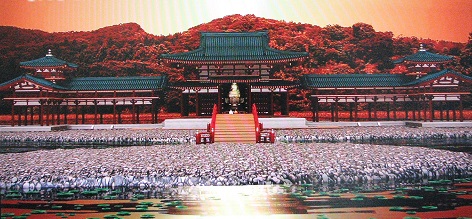

| ���F���͉䂪�����̍������ł���B�����ĉ��B�������̏I���̒n�ł�����B ��y���E�̒��S�n�������������́A�n�������̎p�����ɓ`����B��̌��������F��������B�������ɑ�\������y�̐��E��ɒz�����̂́A�P�P���I�̍������B�������ł����B���㐴�t�͐�̒��ŕ���Ȏq��S�����ƌ����߉^���o�������B���̔߂��݂���헐�̋]���҂��A�G�������킸�Ɋy��y�֍s����悤�ɁA�����ɏ�y�̐��E���\�z�����B�����Ă��̐��_���p�����q���B������ɂP�O�O�N�߂�������y�̗��z�������グ���B �������͂W�T�O�N�ɓV��@�̎��o��t�~�m�ɂ���ĊJ�R���ꂽ�B�킢�������������̎���ɁA��y���͔��ɐ����͂������ė��s�����B���s�ɂ͉F���̕����@�P���������邪�A����ƕ��ԏ�y�����n�A�����̒������ɂ������B ��y�͊肢���������铙�A��X�̗��v�ׂ̈Ɍ�Q�肷��̂ł͂Ȃ��A�厩�R�̒��̑��z�A���A������������̂��璸�����ӂ̋C���������o���鎖�ł���B |

|

|

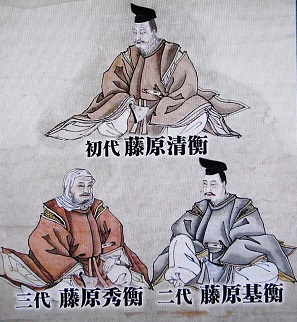

| 2011�N�A���E��Y�Ƃ��ĕ���̂T�J�����o�^���ꂽ�B���̕���Ȃ̂��E�E�E�E�E�E�H �P�P���I���B����ɓ����������_���\���Ă���Ƃ������́A����ɂ͑����̌�����뉀�������ė����B���̒��S���������ŁA���F���͑n�������̈Ќ��ɖ������P���������X���Ă���B �L�x�ȉ�����b�ɁA�Ɠ��̕�����z�������B�������A�ނ炪�ڎw�����u���e�����v�i���݂̗L��l���A�e�����l�������Ɉ����B�j�̗��z���u��y�̐��E�v�B����ڎw���A���㐴�t����Q���t�E�R��G�t�ւƖ��X�Ǝp����Ă������B �����牓�����ꂽ���k�ɗL��Ȃ���A������y��ڎw���P�O�O�N�̔ɉh��z�������B�������̗��z���Ƃ͉����C���[�W�����̂��낤���H ��y�ƌ������z���E�����̐��ɑ���o���ׂ��������ꂽ���́A���ɗނ����Ȃ����̏�y�v�z���]�����ꂽ����B��������\�����z�E�뉀�y�эl�Êw�I��ՌQ�����E��Y�ɓo�^���ꂽ�B ���Ȃ������̎p�𗯂߂鎛�@��뉀�́A���㐴�t�Ɏn�܂鉜�B������3��ɂ���đ���ꂽ���̂ŁA���ł����t�͓������P�O�O�N�̑b��z�����B ���t�͗c�����ĕ����A���̌���Ȃ�q���Ŏ����A�[���ꂵ�݁A�߂��݂�w�����Ă����B�i���m�̕��ƁA�����������̖��ł����̊Ԃɐ��܂ꂽ���t�́A����Ȏq���S�E����铙�̔ߌ��ɑ��������B�j �����Ă���Ȏ���̌o������ɁA�헐�̋]���ƂȂ����l�X���A�G�A�������킸�A�Ɋy��y�֓������悤�ɂƂ̊肢�����Ă��B ���B�̔e�҂ƂȂ������㐴�t�́u�����̖���������y�v��ڎw���A���̈�Ƃ��Ē����������������B���̕��a�̗��O�A�����ɋɊy��y�Ƃ����z��������̒�����̊�{�ƂȂ����B |

������͐���w�̋����L��B |

����ƌ����̂́A�y�n�̖��O�ł����邵�A��������ɓ��k�ɉԍ炢�������������̂��̂��Ӗ����Ă����������B�������R��̎��ɍŏ��ɒ������������āA�Q���t�̎��ɖщz���o�����B�����ĂR��G�t�̎��ɖ��ʌ��@���o�����B�ǂ�ǂ��y���������[��������Ƌ��ɖʐϓI�ɂ��L�����čs���B�������������������t���Ƃ������́A�O�X�N�ƌ�R�N�̖��̎��ҒB���A�G�����W�Ȃ����{����ړI�ŁA�����������Ă����B���̍l�����ŗL���Ȃ̂́A�V�����̖��z�b�Ɗ��q�~�o���̖��w�c���ŁA�u���e�����v�̎v�z�����߂Đ��܂ꂽ�͕̂���ł����B����ȈӖ���������ۓI�ȕ��������A���a�v�z�ƕ��������������������o���L�����B�����Ă��̕����͓��k��~�ɍL�������B ���F���͉��̋����Ȃ̂��E�E�E�E�H ���ɑ���C���[�W�͍��Ƃ͑�������Ă����B���̍��ɂ͊F���ǂ��Ӗ��Ɋ����Ă͂��Ȃ������B��࣍��A������I�ō����ȁA��̓͂��Ȃ����ꂪ�����ɕς���Ă����B�������l�Ƃ��Ă݂�Ƌ��Ƃ���͂����݂����B�����̋��́A��J���Đ삩�炷���������ė��鍻���������B��������W���Ĕɂ���̂������ɑ�ς��������B��ԉɂ��̂��̂���ϋM�d�����������F�����o���Ă����B�T�����̋�����\��t����s�ׂ͐^���ɏ�y�����݂���ł��\���ł����B����ʼn���������ƌ����������l�ł͂Ȃ������B�����܂ł��ς�炸�����Ȍ������S�{�ɂ��Ƃ�Ԃ����̕����͉����낤�ƌ����s�v�c��������A��y��\������ɂ͂��ꂵ���Ȃ��ƍl�����Ă����B |

| �������ł̎ʐ^�B�e�́A�]�u���A���F���ȊO�͉\�������ł��B |

�ŏ��̂����͔������ł����B |

�ٌc�� |

��t�� |

�{���̌�{���A�߉ޔ@�������B |

�{���i���F���܂ł͂U�O�O���ł��B�j |

| ��{����H25.3.24.�ɐ����Ȓ������̐V������{���l�Ƃ��Ă��}�������B���̌�{���l�̎�̌`�����j�[�N�ŁA�E��͗��Ԃ��ŁA���@��������̂��̂łȂ��āA�b�̒��ł���q����̔����Ƃ�����āA��߉ޗl���炨��q����ւ̐��@�ŁA�o���̍s����\����̌`�ŗL��B | �����̖��ɍČ�����A�@�v�V���̑����͂����ōs����B |

| ������ �X���I�ɊJ����P�Q���I���A���B�������̏��㐴�t�̂��ƁA�{�i�I�ɓ��������݂��ꂽ�B�u�����ɏ�y�̐��E���E�E�v����Ȑ��t�̊�̂��ƒz���ꂽ���ɂ́A�S�O�]��̎����ƂR�O�O�ȏ�̑m�[�i�m�̏h�Ɂj������ł����B�ɂ������P�S���I�ɓ����̌����̑����͏Ď��������A�B�ꋫ���̉��Ɉʒu������F���݂̂��A�n�������̑����ȋ�C�����ɓ`���Ă���B |

�]�u�� �����Ŏ]�u�����w���Ƌ��F���q�ό��W�O�O�~���x�����܂��B |

�]�u���ɗL��u�O�̂̏�Z���v |

| �������̋M�d�ȕi�X���������ꂽ�فB�������ɓ`�����ɌÂ����l�Ƃ��A�䋳�╧��ȂǕ��������W������Ă���B�W�����Ă���͈̂ꕔ�Ŏ����ɂ̕��ɂ͍���d�v���������܂߂ĂR�O�O�X���̂��̂���������Ă���B |

| �O�̂̏�Z�� ��Z�Ƃ͂P��U�ڂł��悻�S�D�W���ł��B�����̏ꍇ�͂��̔����̑傫���ŁA�O�̂̕����̍����͑��X�Q�C�S���ł��B�]�u���̕��͒������̋������A�����͂��̏����O���ɑ�R�䓰���L��A���l���ޕ������ɋ���ƑS������Q�肷�鎖������ŁA����ɉ����䓰�ł��ƁA�ۑ��ⓐ��̐S�z���L��̂ŁA�S�Č�Q�肵�Ղ��悤�ɁA�����S���ĕۑ��ł���悤�Ɍ����̒��ɏW�߂��B���S�̈���ɗl�́A���Ă͒������̖{���̌�{���l�ł����B�������傫�����l�ŁA�{���̑傫�������l�̃T�C�Y�ɍ���Ȃ��̂Ō��݂͍��킹�Ă���B �O�̂̒��S������ɗl�ŁA�Е��͌��t�l�ŁA�E��͉�X�̕s���ȐS������鎖�͖����ƕ\���A�������������B����͋~�����ƌ������A��̓I�Ȍ䗘�v�ɐ�����̂������o���Ă�����B�������߁A����������艽���������o���A����������̂Q�̌`��\���Ă���B |

���{�n���������������{�蕶 |

�����ؙ� |

|

| ���t�l����������傫�����c����ɓ�����A���̎�|�����������́B���̉���炷�x�ɂ���܂ł̓����B�O�X�N�̖��A��R�N�̖��ŖS���Ȃ��Ă������A�G�����W�Ȃ����𗎂Ƃ����ҒB�ւ̋��{�B��ꂾ�����t�̏�y�ւ̎v����������Ă���B | ����A���F���̒��̑����Ƃ��āA���F���̒��ɒ݂艺�����Ă����B���͋��F�ɋP���Ă������A�����N���Ō���͖����Ȃ��Ă���B �i���F���̒��Ɋ|�����Ă����A�䓰������ׂ̉ԗցB�����������̋��H�|���\�����i�j |

�K�i���オ��Ƌ��F���ŁA������ʂ�z���Ɠ����ł��B |

���F�ɂ͋P���Ă��܂���ł����B |

|

| ���B���������t�����c�����B�������ŖS��A�x�d�Ȃ�Ђɂ���āA�����̓������Ď������Ȃ����F���������n�������̂܂c��A���̓����ɂ͉��B�������S��̌��̂��[�u����Ă���B�����m�Ԃ��u���̂ق����v�Łu�܌��J�̍~�c���Ă�����v�Ɖr���Ƃł��L���ł��B | �V�����N�i�P�P�Q�S�j�̑����ŁA��������B��̑n����\�ł��B��{���͈���ɔ@���A�e���Ɋω��A������F�A����ɂU�̂̒n����F�Ǝ����V�E�����V���{������芪���Ă��܂��B���S�̂������ŕ����F���F�̋Ɋy��y�������ɕ\���Ă��܂��B ���w�͗���H�E���G�Ȃǂ̎��H�|��k�Ȓ����ő�������A�����������p�̍ō�����Ȃ��Ă���B �����̐{��d�̓��ɏ��㐴�t���A�������č��̒d�ɓ���t���A�E�̒d�ɎO��G�t���̌��̂Ǝl��t���̎i�����������j���[�߂��Ă��܂��E |

| ��邩��̉J�Œ��̒������U��̊ό��q�͏��Ȃ������B����ł��]�u���ɒ������ɂ͉J�͎~�݁A�P���K�v�����Ȃ��Ă����B�]�u���̒����Ă����̂ŁA���̏�Q�����������鎖���o�����B���F�����ł��������D�݂̊p�x���猩�鎖���o�����̂Ŗ������܂����B�����Ď��Ԃ��[���������̂ŁA�]�u���Ƌ��F���ɍē��ꂵ�Ċ��\����܂Ō��w���܂����B�������ē���͉����K�v�ȗ��R���������ɂ͓���Ă���Ȃ������ł��B �����ċ��F���̋߂��ɗL�锒�R�_�Ђɍs���Č��܂����B |

�\����ƍ��艜�Ɂu���ւ�����v�Ɛ_�Ђ��L��܂��B |

���R�_���� |

�{�{�i |

���@�̋����ɐ_�Ђ��L��̂́A�s�v�c�ȗl�Ɏv�����A��ʂ̉ƒ�ɂ��_�I���L��l�ɂ��̐_�Ђ͒������̒���ɐ����Ă���B�_�А��ʂɂ͊��̗ւ�����ƌĂ��ւ��L��B��������A�����m��ʊԂɔƂ��Ă���S�̍߂≘����䕥���o����ƌ����B �Q���i����͏����̎Y���ɒʂ���B�j�����A���̗ւ����A�Ԏq�̂悤�Ȗ��C�Ő��炩�ȋC�����ɐ��鎖�́A��y�ɂ��ʂ���̂ł���B �_�Ђ̋����ɂ͔\���䂪�L��A���݂��\���㉉����Ă���B�P�R��ˎ�ɒB �c�M�����������A�����P�T�N�ɂ͍��̏d�v�������Ɏw�肳�ꂽ�B |

| �{�{�i�Ƃ̉�b�E�E�E�E�E�B ���R�_�Ђ̓��������ɓ����čs���ƁA�傫���Â�����������B����͏d�v�������Ɏw�肳�ꂽ�\����ł����B����ȌÂт�����Ō��݂ł��\���㉉����Ă��鎖���s�v�c�Ɏv�����B�����̃C���[�W�Ƃ��ẮA���Ȃǂ�������Â��Ȃ�Ɍ���P���Ă����z�����Ă����B�����ĉ��ɗL�鏬���������̕��i��ōs���ƁA���̏����Ȍ��������R�_�ЂȂ̂��B�_�Љ��̌����ŁA����ɂ��������Ɠ�������Ă���l�����|���܂����B���̐l�͐_�Ђ̊W���낤�ƌ��Ă��܂������A�������e���r�ŃC���^�r���[���Ă����l�ɍ������Ă���B�e���r�ɏo�Ă������̊�́A���₩�ŏ_�a�Ȋ�����Ă����B���͌���������Ŏ��t�������������͋C�������B ���̗ւ̑O�ŗւ����Ă���ƁA���x���̐l���ʂ肩�������̂ŁA�ӂ������āu�e���r�ŃC���^�r���[����Ă������ł����H�v�ƕ����ƁA�u�����ł��B�v�Ɠ����Ă���āA�uBS�ŕ������ꂽ�̂ŁA���Ă���l�͏��Ȃ����낤�Ǝv���Ă����B�v�ƌ����܂����B���̌�b���i�݁A�{�{�i�͘b�D�����ƕ�����܂����B����BS�����́A���D�̑��v���q��������Љ����̂ł����B��ꏗ�j�͔��R�_�Ђɂ��Ċ{�{�i�Ɏ��₵�A�{�i���Ί�ň��z�ǂ������Ă�����̂ł����B�e���r�ԑg�Ȃ̂ʼn��x�����n�[�T�����ꂽ�̂��ƕ����ƁA�P��Ŏ��^���Ă������B�������Ԃ����������̂��Ǝv���B�ƌ����B�P��ɂ��Ă͏��ɓ������Ă��܂����B�ƖJ�߂�ƁA�Ƃ�ł��Ȃ��A������DVD�ɎB�������A�Q�x�ƌ������Ȃ��B�����̎v���Ƃ͈Ⴄ�B�Ǝc�O�����Ɍ���Ă��܂����B���̎��̎ӗ�Ƃ��āA���v���q�̃T�C�������ł����B����͑厖�Ɏd�����Ă���B�Ɠ��ӂ��ɏ��Ă��܂����B���^�ɂ͎��Ԃ����������̂ł͂Ƌ{�i���b���Ă��܂������A���������Q��ɓn���ĕ������ꂽ�ԑg�̒��ŁA���v���q�̈ߑ����S���ς���ċ��Ȃ������̂ŁA�P���ŎB�����̂����m��Ȃ��Ǝv���܂����B |

| �с@�z�@�� |

| ��������S�s���܂ŎU�A���̖ړI�n�ł���щz���Ɍ������܂����B�������̒��ԏꂩ��щz���̒��ԏ�܂ł͐������x�̒Z�������ł��B���̒��ԏ�Œ������̒��Ԍ���������ƂP�O�O�~�̊����łQ�O�O�~�ł����B���ԏꂩ��K�i���オ��щz���������܂����B �щz���E�E�E�E�B �������ƕ��ѕ]����閼�E�ł���щz���́A���B�������Q���t����R��G�t�̎���ɑ����̉��������c����A�����������̂����E�������Ƃ����B���c���ꂽ�����͓x�d�Ȃ�Ђɂ����A�S�Ă̌������Ď����Ă��܂������A�����ɂ͋����~�����i�����Ă͖щz���̒��S�I�����ł��������@�B���݂͐Ւn�݂̂��c��B�j�⓰���S�O�𐔂������������̂����B |

|

�щz���͎��o��t�~�m���J�R���A����������t�i���ƂЂ�j����O��G�t�i�ЂłЂ�j�̎���ɑ����̉��������c����܂����B�����ɂ͓����S�O�m�V�T�O�O�𐔂��A�����������̂��قǂ̋K�͂Ɖؗ킳�ł������Ƃ����Ă��܂��B���B�������ŖS��A�x�d�Ȃ�ЉЂɑ������ׂĂ̌������Ď��������A���ݑ�r�𒆐S�Ƃ����y�뉀�ƕ�������̉�����\���قڊ��S�ȏ�Ԃŕۑ�����Ă���A���̓��ʎj�ՁE���ʖ����̓�d�̎w����Ă��܂��B �������N�A�����l���̐V�{������������܂����B �����`���Ƃ́E�E�E�E�E�E�B ���`�ɂ��ƉÏ˂R�N�i850�j���o��t�i�������������j�����k���V�̐܁A���̒n�ɂ���������ƈ�ʖ��ɕ����A������O�ɐi�߂Ȃ��Ȃ�܂����B �ӂƑ���������ƒn�ʂɔ����̖т��_�X�Ɨ����Ă���̂ŁA��t�͕s�v�c�Ɏv�����̖т�H���Ă䂭�ƁA�O���ɔ������������܂��Ă��܂����B��t���߂Â��Ɣ����̎p�͖��̂Ȃ��֏����A�₪�Ăǂ�����Ƃ��Ȃ���l�̔����̘V�l������A�u���̒n�͗�n�ł��邩�瓰�F����������Ȃ畧�@���L�܂�ł��낤�v�ƍ����܂����B ��t�́A���̘V�l������t�@���̉��g�Ɗ����A��F�̓����������Ïˎ��i�����傤���j�Ɩ��t���܂����B����͖щz���̊J�R�ɂ܂��b�ł��B |

�щz���{�� |

�� |

|

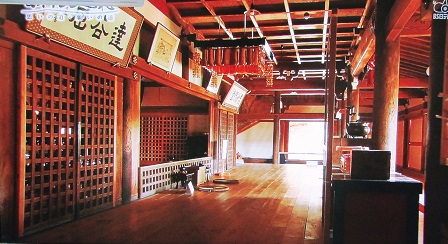

| �щz����R�̍��{����ł��邱�̖{���́A�����l���̌����ŁA�������N�Ɍ�������܂����B�{���͖�t�@���ŁA��������̍�ł��B�{���̘e�m�͓����E��������F�A����ɂ��̎���ɂ͖{�����̎l�V�������u����Ă��܂��B | �щz����R�ɓ`��镽�����̕����A���ЁA�H�|�i�A���@��i�A���������A���N�̕��p��Ȃǂ�Ă��܂��B |

�щz���̑�r |

||

| �뉀�̒��S�́A�l�G�̔��������f����r�ł��B�r�͓�����180���[�g���A��k��90���[�g������A��듖���̎p��`���Ă��܂��B���R��w�i�ɕ����̑O�ɑ��z���ꂽ�뉀�ŁA�r�ɂ͓��傩�璆���A�X�ɉ~�����ւƑ�����̋����˂����Ă����B�r�͊C��\�����Ă��āA��ɂ͏B�l�A�r��A�z�R�ȂNJC�l�̌i��z����Ă���B �r�̂قڒ������ɓ�����70���[�g���A��k��30���[�g���A���ʏ�̒���������܂��B�r�̎��ӂ⒆���ɂ͂��ׂċʐ��~����Ă��܂��B �͓̂���O���璆����܂�17�Ԃ̔����A���������璆���k�܂�10�Ԃ̎����������Ă����ƌËL�^�ɋL����Ă��܂��B���̎l���ɐ�����ꂽ�������̔����̋��Y�͎c�����Ă��܂��B�܂����a27�Z���`�̑�ʎ�̋��Y�͓�{������������āA�قɒ�Ă��܂��B����͋��̈�\�Ƃ��ẮA�킪���ŌÂ̂��̂Ƃ���܂��B |

�����E�E�E�E�B �����E�E�E�E�B����ւ̓����ƌ����������ʂ����Ă����B���̐��ʂɌ����鏬���������A�����~�����Œ��S�I�����ł������B������r�ɂ͋��̈�\���c����Ă��āA���̒r�͋������Ɏ�@��ł����B ���݂܂łقڊ��S�ɕۑ�����ė�����y�뉀�B�������b�������c���Ă���B �w��ȋ��x�ɏo�Ă���u��K�y��v�ɂ�����A���s�i�����䂫�E���A�����j�O�ԁi�܁j�A���s�i�͂�䂫�E�c�A��k�j��ԁi�܁j�̕��ʌ`���������A���݂ł�12�̑b�����R�ƕ���ł��܂��B��d�\�z�̂��߂��̎��͂ɉ����g���H�@�u�Œz�i�͂��j�v�́A�����݂̂Ȃ炸�킪���ł��Â������d��y�ۥ�z�_�i�����j�ɗp�����܂������A�����~�߂����܂Ŕ������ꂽ�̂́A�щz���̓���Ղƍu���Ղ��ŏ��ł��B�@����i������j�̓��ɑ����āA�z�_�A������A�a����������܂����B�z�_��ꕔ�̕���10�ڈȏ�A�z�_�̊O���i��j�ɂ��錢����̕������ڈȏ�Ɛ��肳��A������̂���ɊO���ɂ���a�͂U�ڂقǂł��B���̏ꍇ�̒z�_�͍����P����x�i��R���[�g���j�́A�ނ���y�ۂƂ����ׂ����̂ł������Ǝv���܂��B�@���o���ꂽ�z�_�A������A�a�̎O�҂��n���������瑵���Ă����Ƃ���ƁA����͉��쎮���̑��Ɍ����镽�����̋{��̎��͂��H�̗����̏Ɏ������̂ŁA�K�͂�����ɗD��Ƃ����Ȃ����̂ł����B���A�l�V�����A��t���Ȃǂ̔��@�Ⴉ��݂Ă��A�z�_�A������A�a�̎O�҂����킹�������Ղ͍��̂Ƃ���щz�������ŁA���������ꂪ�j�i�̋K�͂ł��������ƂɁA���̎��̓��ِ�������ƌ����Ă��܂��B |

������~������ |

�����~���� |

| ��t�������s�����Č����������莛�ŁA�{���͉_�c��̏�Z�̖�t�@���ł����B�щz���̒��S�����ŁA�����ɗ��L���o �ē�ɐ܂�A���L��[�ɂ͏��O�i����낤�j���A���L��[�ɂ͌o�O�i���傤�낤�j���������Ă��܂����B��d�͐Α���d��ςł��B |

|

| �ρ@���@�݁@���@�@�@�� |

| �щz���ƕ���ő��c����Ă���ώ��݉��@�Ղ������܂����B�������L���~�n�̒��ɒr���L��A���ɖڗ����������͗L��܂���B���̊ώ��݉��@�Ղ͓���t���̍Ȃ����������Ɠ`�����鎛�@�ՁB�قڊ��S�Ɏc���Ă����y�뉀�� ��\�͕�������ɏ����ꂽ���{�ŌÂ̒뉀���w���L�x�̍�@�ǂ���ƍl�����Ă� �܂��B�r�̖k�݂ɑ刢��ɓ��Ə�����ɓ����݂����Ă������Ƃ���A�Ɋy��y��\�������뉀�ƍl�����Ă��܂��B |

�ώ��݉��@�̌����}�B |

�ώ��݉��@�́A����ɔ@���{���Ƃ��Ă����B����ɔ@���̕ʖ��́A�ώ��݉��@���ł��邱�Ƃ���A�䓰�̖��̂͂�������t����ꂽ�B ���̓��ʎj�ՂɎw�肳��Ă���ώ��݉��@�Ղ́A����t�̍Ȏ������������ƌ����܂��B�ώ��݉��@�͈���ɓ��̂��ƂŁA�刢��ɓ��Ə�����ɓ�������܂����B�刢��ɓ��ɂ͈���ɔ@���A�ω��A������F�̎O�������u���A�����̎l�ǂɂ͗��z�̖����n��`���A���d�͋�A�����͖����ŏo���Ă����ƌ����܂��B�����ɂ������̎������炵���ؗ�ȑ���ł��������Ƃ����������܂��B���@�����ɂ��ƁA�ώ��݉��@�Ղ̑S�e�͎l�͓�����120���[�g���A��k��240���[�g���œ�k�ɒ��������`�B��������Ėk�ɂ͍����c��u���߂��r�v�B�r�͓����A��k�Ƃ��ɖ��\���[�g���łقڐ����`�ł��B�r�̒�������ɂ͒���������A�r���݂ɍr�镗�̐Αg�B���̖k���ɂ͋���Ȑ�̐Αg������A���������̂悤�ɐ�������Ă��܂����B���̂悤�ɕ��߂��r�͕�������́w���L�x�̍�@�ʂ�ɍ���Ă����ƌ����Ă��܂��B�K�͂����������Ȃ�����A���������P���̏�y�뉀�ł��������Ƃ����̂�܂��B �@�ώ��݉��@�͓V�����N�i1573�j�̕��ŏĖS�B���݂̌����͋��۔N�Ԃɑ刢��ɓ��ՂɍČ����ꂽ���̂ł��B���߂��r�𒆐S�Ƃ�����y�뉀�̈�\�͂قڊ��S�Ȍ`�ŕۑ�����A���͎j�Ռ����Ƃ��Đ�������Ă��܂��B |

�ώ��݉��@�Ղ͍L��ȕ��R�ȓy�n�ɒr���L��܂����B |

���߂��r |

| ���߂��r�E�E�E�E�E�B ���߂��r�́A��k�P�P�O���A�����P�O�T���A���ʐς͖�X�D�O�O�O�u�ŁA���̓쓌���ɁA�����R�T���A��k�P�O���A�ʐςR�O�O�u�̒������L��B���k�����瓌����ɂ����Ă�邭�X����J�n�`�𗘗p���A�삩�瓌�ɓy�����z���Đ���X�������̂ŁA�����͏�w���������z�������̂Ǝv����B �r�Ղ͒������c�����Ă������A���@�����ɂ��r��̕~�����o�����B�܂��]�|���Ă����i�̂��������C�����Ă���B ���ʂ͓��k�����猟�o���ꂽ�B�l��e���̌i�̎p���l���ɓ���A�C���R�S�D�X�O������ɂ��Đ�������Ă���B �����ՁE�E�E�E�E�E�B ��a�U�N�i�P�R�T�O�j�Ɗω��Q�N�i�P�R�T�P�j�ݖ��̔�Ȃǂ��o�y���Ă���A�����ɂ͓�������n�ɂȂ��Ă����ƍl������B�]�ˎ���ɒr�����c�������ہA���̎��͂������ꂽ���A���@�����̐��ʂɊ���A�z�������̎p�ɏC�����ꂽ�B�܂��A���a�S�N�i�P�R�T�T�j�̖������S�����ߐ��Ɏ���܂Œ��������ɒu����Ă����B���͓̕��g�Ɗ��݂̂��c��A���ݖщz���قɕۊǂ���Ă���B |

�ԏh�ՁE�E�E�E�E�E�B �ԏh�ՁE�E�E�E�E�E�B�ԏh�͋��ɂ��i�[����ׂ̌����ł���B�u��ȋ��v�́A�u�ώ��݉��@�̐��A��k�ɐ��\�̎ԏh�L��v�ƋL���Ă���B�����̋K�͂́A���s�P�O�ԁA�e�ԂQ�D�V�T���A���ԂQ�ԁA�e�Q�A�R�T���̓�k�ɍג����@�����̌����ŁA�\�q�̋��ɂ��[�߂���B�������ʂ������O���͕ǂɂ���Ĉ͂܂�Ă����ƍl�����A���ʂ͎��ӕ��Ɠ����ʐΕ~���ŁA�l���ɉJ�����a����点�Ă���B ���̏ꏊ�́A�щz���̓��y�ۂƊώ��݉��@�̐��y�ۂɋ��܂ꂽ����R�O���̍L��ŁA���Ԃ�[�߂���A�����Ȃ��̂ɓs���̗ǂ��ꏊ�������ƌ����Ă���B |

����ՁE�E�E�E�E�B ����ՁE�E�E�E�E�B �l�r��ŁA�e�����@�����Ƃ��A�O��l�{�̑����͑b���p�����Ă����B�܂��A��������������֖�P�D�Q���̏��ɂ��@�����̌����L��A�y�ۂƖ�̊Ԃɂ͐��˂��݂����Ă����炵���B���@�����ɂ���Č��o���ꂽ�J���a�̏���݂āA�����͓����k�ɒʂ����؍ȑ���ƍl������B �����̐�������y�ۂɊJ���ꂽ�B��̖�ŗL��A�K�͂Ƃ��Ă͑傫�Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�������S���ɋ߂����Ɠ�����A����̉����Ȃǂɗ��p����Ă����ƍl������B |

| ���@�{�@�R |

| �щz���Őe�ȌW�̕����݂����̂ŁA���{�R�֍s�������܂����B�n�}���L���Ȃ���A�������玞�Ԃ͂R�O�����|����Ȃ����ɗL��Ƌ����Ă���܂����B�����ɂ͒��ԏꂪ�L��܂����H�Ƃ̖₢�ɁA���ԏ�͖����ł����A���{�R�̓����̓��H�ɒu���Ȃ������Ȃ��ł��B�ƌ���ꂽ�B���߂čs�����Ȃ̂ŁA�������Ȃ瑼�̎Ԃ̒ʍs�ɂ��ז��ɂȂ邾�낤����A�R�O�����x�Ȃ�����Ă��債�����͖����Ɠk���ł̓o���ɒ��݂܂����B����Ȃɍ����R�Ŗ����̂œo���Ƃ͗]��ɂ��傰��������̂ł͂Ȃ����i�E�E�E�E�E�H�B |

���H�ɋ��{�R�̊Ŕ��L��܂��B |

�m���Ȉē��B |

�V�������������B |

���{�R ���{�R����̒��S���Ɉʒu����W����P�O�O���̉~���`�������������R�ł��B �������Ɩщz���̂قڒ��ԂɈʒu���A�u����t�������Ŏ��Y�̌{������A�R���ɂ���߂ĕ������삵���B�v�Ƃ����`�����L��A�\�I�ɗ��̉��B���������R���Ɍo�� ��z�����M�̎R�ŁA����̂܂��Â���̊�ƂȂ�܂����B���[�ɂ͉ԗ��p���ƌĂ�鎛�@�Ղ��L��܂��B�щz���̓�������悷��y�ۂ̉�������ɁA���̎R�����ʒu���鎖����A�щz���₻�̎��ӂ̒����݂́A���{�R�Ɋ�Â��đ���ꂽ���̂Ƒz�肳��܂��B �܂��A���ʌ��@�Ղ��猩�����{�R�́A�����̐�����y�̌i�ς����킵�Ă���Ƃ���A���������M�̏ے��Ƃ��Ă��d�v�ȎR�ł��B �����m�Ԃ������K�ꂽ�� �A�u���{�R�̂`���c���v�Ƃ��̎R�̈�ۂ��L���Ă��܂��B�܂��A�����t�߂ɂ́A�`�o�Ȏq�̕�Ɠ`������ܗ֓����L��܂��B |

���`�o���Ȏq�̕� |

���`�o���Ȏq�̕� |

|

| �������̈Ј��Ɉ˂��ē����t�����ڂɋ`�o���P�����B�`�o���͖k�̕��Ɨc�����E�Q���A���Q�����Ɠ`������B���͕�������̕����T�N�i�P�P�X�W�j�[�l���O�\���A�O�\��ōŊ��𐋂���ꂽ�B���̂���́A���ڂŔ߂����Ƃ��I�Ə������Ȏq�̕�Ɠ`�����Ă��邪�A���͐��@�����ŁA���������O�S�����̐��k���{�R�̎R�[�ɂ��������A�����ɕ��J�����{��ӂ�Ȃ��B |

�R���ɗL�����K |

���{�R�o�R���� |

|

| ���{�R�ɂ͂�������̓`�����`�����Ă��܂��B���̑����́A���B��������㓖�傪�A����̒����ړI�Ƃ������̎��Y�̌{�߂��Ƃ������̂ł��B ���{�R�́A�R�����瑽�����P�i���߁j��₪�����������Ƃɂ��A�����߂��o�ˎR���������Ƃ��������܂����B�����̌{�͔�������܂���ł��������{�R�́A���Ȃ�R�ŗL��A��������ȗ��A�����������Ă����悤�ł��B |

���{�R�́A�����G�t�����A�������ׁ̈A�����Ŏ��Y�̌{��A���l�߂ɂ��Ė��߁A�x�m�Ɍ`�����z���グ���R�ŗL��ƁA�`�����Ă���B �����G�t������́A�R������R�ł́A��������R�̘[���R�ł���B ����ɂ́A���a�O�N�\���A���T���L�O���ĕ���w�����̋F��B�E���ꓯ�Ɉ˂��āA���{�R�_�Е�[����B |

| ���@�ʁ@���@�@�@�� |

| ���{�R�ɓo���Č��āA�]��ɂ����̖͂����R�ɁA���́A���������E��Y�ɑI�ꂽ�̂��s�v�c�Ɏv�����B����̒����ړI�Ƃ��A�����̎��Y�̌{�߂��Ƃ��̂��m���Ȃ��̂ł͂Ȃ��炵���B����ȕs�m��ȗv�f���x�����ꂽ�̂ł�����A����Ȃ�ɑI�肳�ꂽ�Ӗ����������̂ł��傤�B����ɗL�����K���A�ƂĂ����h�Ȃ��̂Ǝv���Ȃ������B�R�ɓo���Ă�����Ԃ��A�U�Ă���l�͈�g�����ŁA�Â��Ŏ₵���R�ł����B ��������܃J�����鐢�E��Y�w��n�́A�Ō�̖ړI�n�̖��ʌ��@�ՂɌ������܂����B�Ԃŏ\�����̋����ɗL��܂������A�����͕��u���ꂽ�_�n�̗l�Ɍ����A���M���^�Œʉ߂��Ă��܂��܂����B���ӂ��Ĉ����Ԃ��ƁA���������ԏꂪ�L��A�����ɖ��ʌ��@�Ղ̊Ŕ��L�����̂ŁA�h�����Ă��̏ꏊ���ړI�n���ƕ�����܂����B |

| ���ʌ��@�� �����G�t���A�F�������@�̖P�����ɂȂ炢�������� ���@�Ղł��B�����̕���̐����̒��S�ł��������V�䏊�ɋߐڂ��Ă��ďG�t�̎����� �I�Ӗ������̋������݂������悤�ł��B��Ղ̂قƂ�ǂ����c�����A�r�ՁA�����A�b�݂̂��c���Ă��܂��B��k �ɒ��������̒��S���́A����E�����E�{�����т��āA���̐�̋��{�R�ƒ����Ō���Ă��܂��B�t�ƏH�̔N���A���̗Ő���ɂ́A�[���ɂȂ�Ɠ��ւ�������A����̂����ł������Ƃ������ȗ����̈�u������܂��B�����@�̌i�ςƂ͈قȂ����A�Ɋy��y��̊��ł���悤�Ɍv�Z���v���ꂽ��Ԃł��B���E��Y�o�^�������āA�j�Ղ̔��@��������ю��ӂ̐����Ȃǂ��s���A��т̌i�ϕۑ����i�߂��Ă��܂��B |

���ԏꂩ�疳�ʌ��@�Ղ�]�݂܂����B�_�n�Ɍ����܂����B |

���ʌ��@�� ���ʌ��@���������㖖�ɉ��B�������O��G���t�����������A��y�뉀�̍ō�����̎��@�̐Ղł��B��y�뉀�Ƃ��Ēm���A�O�����y�ۂɈ͂܂ꂽ�����ɂ́A�������r�i�ڂ������j�ƌĂ��r�Ղ�����A���̒��ɖ{���Ղ̑b���c�鐼���ՂƁA�������Ղ�����܂��B ���q���{���Ҏ[�������j���u��ȋ��v�ɂ��ƁA�u�F���̕����@��͂��v�ƋL����Ă��܂��B���a�Q�V�i�P�X�T�Q�j�N�ɍs��ꂽ���@�����ɂ���Ė{���̌`�Ȃǂ��A�����@�P�����Ɏ��Ă��鎖���m�F����A����傫�����̂ƕ�����܂����B�P�����́A�u�Ɋy���^���Ȃ�ΉF���̂��������Q�肵�Ȃ����v�Ǝq���ɂ܂ł��S���܂����B�P���������ʌ��@�����z�̋Ɋy��y�ł��B�����@�Ƃ��{���͈���ɔ@�����ł��B�����ɋɊy����A���̎�͈���ɔ@���Ȃ̂ł��B �l�����{�Ɣ��������ɂ́A�{���Ɠ����������̒�������Ɉʒu������{�R�̎R���ɁA�[�������݂܂��B�����̒��Ɉ���ɔ@�����������яオ��l�q�́A�܂������G�t���v���`�������̐��̋Ɋy��y�������̂����m��܂���B |

�{���� |

|

| �l�����{�Ɣ��������ɂ́A�{���Ƌ��{�R�̎R���ɁA�[�������݁A�����̒��Ɉ���ɔ@�����������яオ��l�q�́A�܂������G�t���v���`�������̐��̋Ɋy��y�������̂����m��܂���B |

| ���N�̖��������������̋��F��������O�肪�����A���F���Ǝ]�u�����Q������鎖���o���܂����B����ł��v�������Ԃ͂R���Ԏ�ŁA�v�������������͈͂ɂ��������L��܂����B ����ɋɊy��y�������ɑ���A���e�����A�G�����W�����Ɋy��y�֓��������Ƃ��A���B�������O��̈ӋC���݂������܂����B�����̖������a�Ȑ��̒��鎖�����z�ł����B�������헐�̐��ŁA�������̗l�ȍl�������������l�͂ǂ���������ł��傤���H������L��A�e�q�Z��ł��E�C���J��Ԃ��A�Ȑ��̒��ŁA�������͓��قȐl���Ǝv��ꂽ�̂ł͖������낤���B �Q�O�P�P�N�U���B���E��Y�ɂȂ������R�́A��������\���������z�A�뉀�A�l�Êw�I��ՌQ�Ƃ����K�肾�����B�����������������̌�A�G�����W�Ȃ��J��ƌ�������������낤�Ƃ����B�K�͂�����{�ő�̏�y�뉀�ł���B �������A�щz���͓��ɗL���ł����A���{�R�A�ώ��݉��@�ՁA���ʌ��@�Ղ͒m���x���]�L��܂���B����͌��������������̐Ղ���������̂悤�Ɏv���B���������ۂɌ��Ȃ��ƈ�\�����ł͂ƂĂ�������z�����鎖���o���܂���B ����̗��j������鎖�ɂ��A���B�������O��̎��������͕����邩���m��܂���B |

| ���Ԃ��L�����̂Ŋ��܂����B |

�Ǖ@�k�i�����т����j |

�c��ڂ̈�̒��ɗ��̓I�ɕ`����Ă�c�ރA�[�g�B���̕ӂł͗L���Ȃ̂��A�Q�l�̎Ⴂ�����������^�T�C�N���Ō��ɗ��Ă��܂����B�i�X�J�̒n��G�ȏ�ł����H�B |

|

| ���{�S�i�E���� �Ǖ@�k�M���� ������Ԃ�40�� �B���S�삪�ΊD���Z�H���Ăł�����Q�����̌k�J�B���悻�P�O�Om�̒f�R�����݂ɂ��т��Ă���B����͐Â��ŁA�葆���M�ł̏M����ł͑D�����u�����ђǕ��v���S���B�܂��A���̒f�R�Ɏ��̉Ԃ��炩���铡�̉Ԃ��t������̌��ǂ���ŁA���ɐ��������ɂ��т��铡��ɂ͉Ԋ��͑N�₩�Ȏ��F�̖[����d�ɂ����ꉺ����B�܂��ʼn����Ǖ@��������r���ɂ����I���݂����Ă���A�V�ɂ悭�f����B |

| 1 | |