| 房 総 半 島 巡 り | H26.06.15〜17 |

| 以前からの念願として、東京湾アクアラインの「海ほたる」SAへ寄り、房総半島にある「鋸山」の山頂へ登り、「地獄のぞき」を体験したいと思っていた。山頂展望台にある「地獄のぞき」から東京湾および房総半島、富士山等が見渡せる絶景はどんなものかと可也の期待をしていた。しかし6月早々梅雨入り宣言がなされた。雨の日に観光旅行に行っても満足度は半減してしまう。そこで梅雨の中休みに成り天気が安定した日を選びました。それに来月からは深夜割引が半額から30%引きに変わるので、今月中に実行したいと考えていた。 そんな条件に叶う日は、6月15日(日曜日)なので、出発をその日に決めた。しかし、この日は父の日で子供達が夕食に誘ってくれた。早く出発したいと計画をしていたのが、出足から狂ってしまった。 出発したのは夜の9時頃だった。今から300km以上の距離に有る仮眠を予定している海老名SAまで行くのは不可能だと判断し、駿河湾沼津SAで仮眠をした。 |

| 海 ほ た る | 千葉県木更津市中島地先海ほたる |

| 東京湾アクアラインとは・・・・・・。 東京湾アクアラインは東京湾の中央部を横断する延長約15kmの有料道路で、首都圏幹線道路網の一部を構成するものです。この道路は開発余地のある房総地域と開発の進んだ京浜地域を直結し、その交流を促進するとともに東京、横浜、川崎、千葉、木更津などの湾岸各都市の連携を強化し、首都圏のバランスのとれた発展に寄与します。また、首都圏の南回りバイパスとして湾岸地域の首都高速道路、京葉道路等の渋滞緩和、環境改善に役立ちます。 東京湾アクアライン(全長約15km)の開通によって川崎市と木更津市は従来の3分の1の約30分で結ばれることになり、京浜地域と房総地域の走行距離や時間が大幅に短縮されました。これにより、産業活動の向上、レジャーや商業活動、文化活動が活発化することが期待されています。 |

海ほたる展望デッキから東京湾360度が見渡せるパノラマビューです。 冬の晴れた日には東京タワーや富士山が見ます。この日は見えませんでした。 左の半円形の物は、カッターフェイスでトンネルの掘削に使用されました。 |

|

|

| 木更津〜海ほたる間は海上を走行します。 | ||

| 海ほたる 川崎側から東京湾アクアライン(全長約15km)に入ったがトンネルが延々と10km程続き、海ほたるPAまで外に出る事はなかった。海ほたるは、トンネルから橋に移る部分までの全長約650m、全幅約100mの長方形をした島です。パーキングエリアは5階建で構成されており、1階は路線バスターミナルと大型車の駐車場。2階は木更津側からの駐車場。3階は川崎側からの駐車場で4階はショップとアミューズメント。5階はレストランと展望デッキ(海抜27m)となっています。 海ほたるSAの表示に従い木更津方面へ進路をとった。ここからは海上の橋を走り、富津金谷の近くに有る日本寺までは約40kmの距離を走ります。 |

| 日 本 寺 | 千葉県安房郡鋸南町鋸山 |

鋸山の山頂展望台には「地獄のぞき」という恐怖を覚える巨岩が有ると言う。興味が有るのは「地獄のぞき」で日本寺は見ても見なくとも良いと考えていた。しかし日本寺に入らない事には「地獄のぞき」は見られない。そして山頂までは相当の距離と坂を上らなければ成りません。東口管理事務所のある無料駐車場で山口県から来た人に日本寺のパンフを見ながら説明を受けた。その方は全部のルートを回ったのではなかったが、1時間30分ぐらいの所要時間でした。その結果思っていたよりも時間が掛からない事を知りました。東口管理事務所で拝観料の600円を支払いいよいよ登山の開始です。境内出入口(管理所)

は全部で5か所あります。 鋸山の山頂展望台には「地獄のぞき」という恐怖を覚える巨岩が有ると言う。興味が有るのは「地獄のぞき」で日本寺は見ても見なくとも良いと考えていた。しかし日本寺に入らない事には「地獄のぞき」は見られない。そして山頂までは相当の距離と坂を上らなければ成りません。東口管理事務所のある無料駐車場で山口県から来た人に日本寺のパンフを見ながら説明を受けた。その方は全部のルートを回ったのではなかったが、1時間30分ぐらいの所要時間でした。その結果思っていたよりも時間が掛からない事を知りました。東口管理事務所で拝観料の600円を支払いいよいよ登山の開始です。境内出入口(管理所)

は全部で5か所あります。日本寺・・・・・・。 日本寺は約1300年前、聖武天皇の勅詔を受けて、行基菩薩によって開かれた関東最古の勅願所です。鋸山(のこぎりやま)の南側斜面10万坪余りを境内としており、豊かな自然の中を散策しながら、大仏様(薬師瑠璃光如来)、百尺観音像、千五百羅漢石像群などをお参りすることができます。 境内は整備されてはおりますが、山のため階段が多く一部歩きづらい箇所が有るので、参拝の際には歩きやすい靴が必要です。 日本寺は1300年の長い歴史の中で度重なる戦火による荒廃と復興を繰り返してきました。 近年では昭和14(1939) 年の登山者の過失による山火事により、仏像や本堂を含む建造物など文化財を焼失してしまいました。その後、すぐに復興計画が立てられましたが第二次世界大戦時に鋸山が軍の要塞となり、当時の復興協力者の死去や資金面、国定公園指定化などにより復興が遅れ、現在に至っております。 |

| 鋸山・・・・・・。 千葉県南部,鋸南(きよなん)町と富津(ふつつ)市の境にそびえる山。安房と上総の分水界をなす清澄山脈の西端に位置し,東京湾に臨む。標高329m。砂質凝灰岩の岩峰がのこぎりの歯のように連なり,古くから東京湾に入る船の目印とされて江戸時代以来,房州石,金谷石の名で知られた建築用石材を産したが,大谷石の進出で衰退した。山頂には〈地獄のぞき〉と呼ばれる石切場の絶壁や見晴しのよい十州一覧台があり,南腹に行基創建と伝える日本寺や,近世末に上総国の石匠大野甚五郎が刻んだ東海千五百羅漢がある。 |

日本一の大仏 日本一の大仏元々の大仏は、1783年(天明3年)に大野甚五郎英令が門弟27名とともに岩を彫刻して建立したものだった。建立当時の高さは9丈2尺(約37.7m)。だが、岩を彫刻した大仏であったこともあって長年の雨風により浸食、江戸時代末期には著しい破損が発生して崩壊状態になっていた。そのため1966年(昭和41年)から仏師・八柳恭次を中心に修復が行なわれ、1969年(昭和44年)に完成した。この時、以前の崩壊箇所等がある関係から、像高は原型より約7m低い31.0mとなった。奈良東大寺の大仏は18.18mである。 日本寺の御本尊は薬師瑠璃光如来です。東方浄瑠璃世界の教主で、瑠璃光を以て衆生の病苦を救い、病苦を救う医薬の仏様です。左手に薬壺を持っているのが特徴です。 |

東海千五百羅漢 高雅愚伝禅師の発願により、上総桜井(現木更津市)の名工、大野甚五郎英令が安永八年(1779年)から寛政十年(1798年)に至る前後二十一年間、門弟二十七名とともに生涯をかけて千五百五十三体の石仏を刻み、太古の風蝕によってできた奇岩霊洞の間に安置し奉ったものです。これは実に、くらべるものがないといわれた中華民国懐安大中寺の八百羅漢をしのぐもので、鋸山は世界第一の羅漢霊場として遠く海外にも知られています。海を経て伊豆から運ばれた石材に、真心を込めて彫刻された千態万状の尊像は、すべて久遠の慈容を湛える驚くべき名作です。日本寺の貴重な寺宝であることはもちろん、我国の文化財としてもかけがいのないものですが、惜しくも明治維新の排仏毀釈以来、荒廃したままで現在に至り、目下「羅漢様お首つなぎ」を初め、全山の復興に努力している。 |

|

百尺観音 |

百尺観音と地獄のぞき |

| 百尺観音 昭和四十一年五月、六カ年の歳月を費やして完成した大観音石像です。発願の趣旨は、一つには世界戦争戦死病没殉難者供養の為、また一つには、近年激増する東京湾周辺の航海、航空、陸上交通犠牲者供養の為です。 日本寺山頂に切立つ、険しい崖に囲まれた雄大な勝地に安置される大観音像は、交通安全の守り本尊として、多くの人々の尊崇を集めています。 |

|

岩から突出している展望台は、先端へと下り坂 に成って いるので、深い谷の底に落ち込みそうです。 |

| 岩が突き出している「地獄のぞき」に行くには、この岩を上ります。滑り止めが無いので注意が必要です。中年の男性が途中で止まり「金○○が縮み上がった。カアさん俺は下りる。」と言って四つん這いになって下りて行きました。連れの女性は平気で先端まで行き、柵につかまり下を覗き込んでいました。確かに先端へ行き下を見ると強烈な恐怖を感じます。山頂展望台にある地獄のぞきからは東京湾および房総半島、富士山等が見渡せますが、この日は霞んでいてハッキリ見えませんでした。駐車場から1時間程でここへ到着しました。 |

「地獄のぞき」から見た房総半島。 |

「地獄のぞき」の展望台から少し離れた所にも 小さい展望台が有りました。ここは階段が有るので 誰でも頂上へ上がる事が出来ます。 |

| 崖 観 音 |

|

鋸山の日本寺の「地獄のぞき」で巨岩と絶景を満喫し、ここから30分ほど先に有る「崖観音」を見に行きました。現地の無料駐車場に着くと石垣の上にお墓が有り、崖の中に朱色の観音堂が建てられていました。観音堂には足場が組まれていたので何かの工事中なのでしょう。 |

大福寺本堂と境内。 |

工事中の観音堂 |

麿崖十一面観音立像 麿崖十一面観音立像観音堂内陣の自然の崖に刻まれた十一面観音立像が有ります。像高は131cmで、舟形の光背を背に、二重蓮華座の上に立っています。頭の上には一列に菩薩面が刻まれ、その六面と頭頂の仏面が残されています。摩耗が激しく、目 鼻 口等が失われているため、残念ながらその表情が分かりません。しかし左手に水を入れる水瓶を持つ様子や、像の左肩から右脇腹にかけた斜めに垂らす細長い布で有る条帛、腰から下に巻く裳、さらに膝のあたりに二条の天衣が、表現されていることがわかります。膝の下に紐状の太いひだをつくり、腰の幅を広くしたスタイルから、平安時代中頃の様式ではないかと推測できますが、全体の痛みがひどいため制作年代を確定する事はできません。 |

お不動さま |

| 洲 崎 灯 台 | 千葉県館山市洲崎1043番地 |

|

洲崎灯台(すのさきとうだい)は房総半島南部で最も西の場所にある灯台である。住所は千葉県館山市洲崎1043番地。円筒形のコンクリートで大正8年12月15日に設置点灯された。地上 〜 頂部は14.8メートル、海面 〜灯火は45.1メートル,高度9万7千カンデラである。1919年(大正8年)に点灯した。洲埼灯台は、三浦半島最南端の東端にある剱崎灯台(つるぎざきとうだい)と共に東京湾へ出入りする船舶の目印となっており、同灯台とを結んだ線をもって東京湾の境界をなす。なお、房総半島の最南端にあるのは野島崎灯台で、三浦半島の南端の西端には城ヶ島灯台がある。この灯台へは登る事が出来ません。周辺には200円の駐車場が有ります。 |

房総半島では、巨大地震により海底が隆起して海岸段丘がつくられ、4段の階段状の地形が見られます。元禄16(1703)年の元禄大地震では、半島南端が一気に5〜6m隆起したといわれ、眼下に見られる岬の先端部に有る海岸段丘は、大正12(1923)年の関東大地震で隆起したもので「大正ベンチ」と呼ばれています。 房総半島では、巨大地震により海底が隆起して海岸段丘がつくられ、4段の階段状の地形が見られます。元禄16(1703)年の元禄大地震では、半島南端が一気に5〜6m隆起したといわれ、眼下に見られる岬の先端部に有る海岸段丘は、大正12(1923)年の関東大地震で隆起したもので「大正ベンチ」と呼ばれています。大正8(1919)年12月に庚申山のうえに設置された洲崎灯台は、東京湾口部にある房総半島のなかで最も西側に有る灯台です。灯台の高さは14.8m、海面から灯火まで45.1mで、対岸の三浦半島にある剱崎灯台とともに、東京湾へ出入りする船舶の目印として重要な役割を果たしています。 |

太平洋を北上してくる暖流(黒潮)の影響により、南房総は温暖な気候です。夜の冷え込みは少なく、強い海風が霜を飛ばすので、露地花栽培には最適な環境です。明治期にヨーロッパから入ったマーガレットは、大正期になって露地栽培に成功し特産品となり、この地一帯は「マーガレット岬」と愛称されたといいます。 太平洋を北上してくる暖流(黒潮)の影響により、南房総は温暖な気候です。夜の冷え込みは少なく、強い海風が霜を飛ばすので、露地花栽培には最適な環境です。明治期にヨーロッパから入ったマーガレットは、大正期になって露地栽培に成功し特産品となり、この地一帯は「マーガレット岬」と愛称されたといいます。マーガレットは「好き」「嫌い」と唱えながら1枚ずつ花びらをちぎり、最後の1枚で恋の行方を占う恋占い花です。 花言葉は、「真実の愛」「誠実」「恋占い」など。大切な人と一緒に、信実の愛を占ってみては如何でしょうか? |

| 養老寺(南総里美八犬伝)の舞台。 真言宗の寺院で、阿房国札観音巡礼の30番札所です。妖術で人を惑わすとして伊豆大島に流罪なったという修験道の開祖役行者(えんのぎょうじゃ)が、奈良時代の養老元(717)年に創建したとつたえられています。境内の岩肌に掘られた岩窟には役行者の石像が祀られ、海上歩行や空中歩行の神通力があるとされ、足の守護神として岩窟前には履物が奉納されています。 この寺院は、曲亭馬琴の長編小説「南総里美八犬伝」の舞台として知られ、小説では伏姫に「仁義礼智忠信孝悌」の8字が浮かぶ数珠を授けた役行者の化身が登場します。 |

洲崎神社(漁業と航海の神を祀る。) 洲崎の沖合は太平洋と東京湾との分岐点にあたる場所で、昔から海上交通上の難所でした。 洲崎神社は古代安房の開拓伝承をもつ忌部(いんべ)氏の祖神・天太玉命(あめのふとだまのみこと)の后神を祭神にし、漁業と航海の神として祀っています。御神体は祭神の遺髪で、船の守護神として安全を祈り女性の髪を船に祀る船霊様の風習と共通しています。 また、神社から浜に出た所に有る黒っぽい石は、龍宮から洲崎神社に奉納された二つの石の一つとされ、もうひとつは、三浦半島浦賀の安房口神社に飛んで行ったという伝承があります。洲崎神社の石が東京湾を挟んで対になっているという不思議な話です。 |

| 野 島 崎 灯 台 | 千葉県南房総市白浜町白浜630 |

| 野島崎灯台 野島埼灯台(のじまざきとうだい)は、千葉県房総半島の最南端野島崎に立つ、白亜の八角形をした大型灯台で、「日本の灯台50選」に選ばれており、国の登録有形文化財にも登録されている。明治2年(1869)にフランス人技師、ウェルニーの設計によってつくられた日本最初の 洋式8灯台のひとつです。この灯台は、開国の歴史を飾る慶応2年にアメリカ、イギリス、フランス、オランダの四ヶ国と結んだ 「江戸条約」によって建設を約束された八っの灯台の一っです。このように野島埼は東京湾に出港する船舶に とって江戸時代から大切なポイントとして重要視されてきました。展望台周辺は、南房総国定公園に指定されていて、雄大な太平洋のパノラマが景観を一層引き立てている。東京湾アクアラインの開通と、白浜町当局の熱心な観光行政ともあいまって、観光スポットとして脚光を浴びております。 |

野島崎灯台 高さ 地上から約29m、 水面から約38m |

野島崎灯台の展望台から見た周辺の景色です。 |

| 洲崎灯台から房総フラワーラインを走り野島崎灯台へ着いた。道中は爽快な陽気で海風が心地良かった。この道路の沿道には花を栽培している業者が多く、区切られた畑が広く続いていた。しかし今の時期は咲いてる花は無く、次に植える花の下準備をしているようでした。この地方は夜の冷え込みが無いので、花の栽培には適しているようです。ここから白浜町の野島崎灯台まで約17kmです。平砂浦海岸から風に運ばれる砂が時折道路をサラサラと横切り、路面に小さな砂丘をつくる。砂飛防止の袋が多数置かれていた。防風林の松の緑に彩られるこの道は「日本の道百選」にも選ばれている。 野崎島灯台に着くと、浜辺に無料駐車場が有るので周辺をユックリ散策する事が出来ました。灯台の展望台までは狭い螺旋階段を100段以上昇ります。運動不足の太り気味の方は相当息を切らせていました。自分も日本寺で階段を数多く上下したので疲労を覚えた。 |

灯台のライト |

天皇皇后陛下の行幸啓碑 |

灯台建設者ウェルニー胸像 灯台建設者ウェルニー胸像1865年(慶応1年)中国上海より、横須賀製鉄所首長として来日する。製鉄所建設中、フランス公使の斡旋により、江戸条約による観音崎、野島崎灯台と建設。この他に城ヶ島、品川燈台の建設を行う。その後製鉄所建設に専念し、1876年(明治9年)帰国。フランス海軍技師。 |

| 厳 島 神 社 | 千葉県安房郡白浜町白浜629 |

左の写真は野島崎灯台の展望台から撮影したものです。松林に囲まれて、荘厳な雰囲気が漂う古社である。青い道は真直ぐに野島崎灯台へと続いています。厳島神社の境内に祭られた七福神は、安房出身の石工武田石翁によって1779年に作られたもの。表情の豊かさと精巧な作りは、遠方からも観光客を引きつけている。周辺には、海洋美術館や灯台などが集中しており、それらを巡る遊歩道も整備されている観光スポットです。

小高い丘にそびえる七福神を祭った神社 左の写真は野島崎灯台の展望台から撮影したものです。松林に囲まれて、荘厳な雰囲気が漂う古社である。青い道は真直ぐに野島崎灯台へと続いています。厳島神社の境内に祭られた七福神は、安房出身の石工武田石翁によって1779年に作られたもの。表情の豊かさと精巧な作りは、遠方からも観光客を引きつけている。周辺には、海洋美術館や灯台などが集中しており、それらを巡る遊歩道も整備されている観光スポットです。

小高い丘にそびえる七福神を祭った神社 |

|

本殿 |

|

| この神社の御神体は、弁才天で古来福の神として人々の信仰が厚いのです。 | この神社の七福神は、安房の名工竹田石翁が19歳の時の作品です。 | 芭蕉の句碑。あの黒雲は、やがて稲妻を呼んで雨を招く雲なのであろう。意味深。 |

|

|

平和の愛鍵・男根・七不思議 ぶらぶらすれども落ちもせず 金があれども通用せず 竿があれども干しもせず 金があれども光なし 縫目あれどもほころびもせず 玉があれどもうてもせず 天を仰ぐこともなし されど恋を成就し、子宝に恵まれ すぐれたご利益のある祠也。 |

かっとびくん |

三峰神社 |

若い海女の像、体型は中年? |

| 白浜漁協が21世紀に向けて全ての出発の成功を祈って建てた金属製のとびうおです。 | 公園に有る赤い鳥居は人目を引きますが、パワースポットなのか?小さい神社でした。 |

| 高 家 神 社(たかべ) | 千葉県南房総市千倉町南朝夷164 |

| 日本書紀に名を記されるほどの歴史があり、日本で唯一料理の神様をまつる神社。平安時代の宮中行事を再現した包丁と箸のみで魚をさばく「庖丁式」では、日本料理の伝統をかいま見ることができる。料理関係者の参拝も多い。 現在の高家神社は延喜式神名帳に記載される小社の一つです。現在の所に祀られたのは江戸時代の初頭にさかのぼります。 元和6年(1620年)、現在の宮司の祖先となる高木吉右衛門が桜の木の下から、木像と2面の御神鏡を発見し、それを神体として「神明社」として神社を創建した。その約200年後、この鏡に「御食津神、磐鹿六雁命」と書かれていることがわかり、これは所在が不明であった高家神社の神体であろうということで、文政2年(1819)、京都の吉田御所に届け出て証を願い、神明社から高家神社に改称した。神社拝殿内正面の御神号額はこの時のもので、神紙道官領ト部朝臣良長の銘が刻まれています。 江戸時代以降、醤油沿革史著者・田中直太郎氏(ヒゲタ醤油の始祖)、料理法大全の石井治冶兵衛氏、さらには日本料理研究会初代理事長、三宅孤軒氏等の労により、祭神の御神徳が発揚されて今日に至っています。 |

高家神社入口 |

参道 |

本堂 |

「庖丁式」の会場 |

《高家神社の由来》 主祭神 磐鹿六雁命、天照大神・稲荷大神を併せ祀る。 主祭神 磐鹿六雁命については「日本書紀」の第12代景行天皇53年冬10月の条および延暦8年(789)に磐鹿六雁命の子孫である高橋氏が朝廷に奉っとされる「高橋氏文」に記述されています。 景行天皇が皇子大和武尊の東国平定の事績を偲び、安房の浮島の宮に行幸された折、侍臣の磐鹿六雁命が、弓の弦をとり海に入れた所堅魚を釣り上げ、また砂浜を歩いている時、足に触れたものを採ると白蛤(はまぐり)がとれた。磐鹿六雁命はこの堅魚と白蛤を膾や焼き物にして差し上げたところ、天皇はおおいに賞味され、その料理の技を厚く賞せられ、膳大伴部(かしわでのおおともべ)を賜った。 この功ににより若狭の国、安房の国の長と定められ、以後代々子孫は膳の職を継ぎ、もし世継ぎの無い時には、天皇の皇子を継がせ、他の氏を交えず、皇室の食事を司るように賜った。 また、おおいなる瓶(かめ=べ)に例え、高倍さまとして宮中醤院(ひしおつかさ)で醤油製造・調味料の神として祀られている。醤には、野菜を発酵させた草醤、穀物を発酵された穀醤、魚等を発酵させた肉醤があった。今でいう漬物、味噌醤油、塩辛の三種だが、これらは日本料理の基礎をなすものであり、磐鹿六雁命が料理の祖神とされる由縁であります。 |

| 包丁式 今からおよそ千百年余りの昔、時の58代光孝天皇は料理に造詣が深く、光孝天皇の命により様々な料理をまとめて後世に伝えたのが四條流の祖といわれる四條中納言藤原朝臣山陰郷でした。光孝天皇の時代(平安時代)から朝廷を始め、貴族社会の人々により、宮中行事の一つとして行われてきたのが「包丁儀式」です。 烏帽子、垂直をまとい、包丁とまな箸を用い、一切手を触れる事無く、鯉、真鯛、真魚鰹などを調理します。古式に則った所作とその包丁さばきは、熟練の技。日本料理伝統を今に伝える厳粛な儀式です。 毎年、5月17日、10月17日(旧神嘗祭)、11月23日(旧新嘗祭)に高家神社境内で包丁式の奉納が執り行われています。 |

| 月 の 砂 漠 記 念 館 | 千葉県夷隅郡御宿町六軒町505-1 |

| 高家神社を出たのは5時頃だった。本日最後の観光予定地は「月の砂漠記念館」でしたが、既に閉館時間は過ぎていた。しかし夏至前の昼間の時間は長いので、夕暮れとは感じられなかった。鵜原海岸を走りながら感じた事は、房総半島の道路はカーブが少ない事でした。名古屋より車線区分のラインが明確な事、景色が良い事、人が少なく静かで交通量が少ない事。名古屋の喧騒から離れて、心身ともに緊張から解放され、海の綺麗な空気を吸い込むと肺の汚れが吐き出されるようでした。海岸の美しさに車を路肩に停めて海を眺めたり、釣り人の姿を見ていた。するとその先に上半身裸で歩いて近付いて来る人がいた。裸の上半身は日焼けしていた。突飛な姿に一応軽く会釈をした。するとその人は、神奈川県に住んで居たのだが、人との交わりが余り得意でないので、定年後此方へ古民家を借りて一人で年金生活している。午前中は畑仕事に時間を費やし、午後は雑用をし、それからから2時間前後歩くのだと言う。この生活をするようになってから健康体に成ったと、延々と話をされた。とても人間嫌いとは思えない社交的な人だった。口角泡を飛ばす程の激しいお喋りでした。悠々自適の生活は羨ましいと思うが、自分には続ける事が出来るだろうか? |

|

月の砂漠を はるばると 旅のラクダが 行きました 金と銀との くらおいて 二つならんで 行きました 先のくらには 王子さま あとのくらには 王女さま 乗ったふたりは おそろいの 白い上衣を 着てました 生年詩人加藤まさをが、この御宿海岸で抒情詩”月の砂漠を”綴ったのは、大正十二年のことである。 その頃御宿海岸は、起伏果てしない砂丘の連なりであった。 優れた詩人の感性は、この砂丘に淡い月光に照らされた王子と王女の旅を幻想したのであろう。 この詩は、佐々木すぐるによって作曲され、童謡として広く唄い継がれ、すでに半世紀を過ぎている。 加藤まさをは晩年を御宿で過ごし、昭和五十二年他界。町内の最明寺に眠るが、不朽の名作”月の砂漠”は、日本人の心に愛とロマンを伝え、永久に生き続ける事でしょう。 |

|

2 |

|

|

|

| 犬 吠 埼 灯 台 | 千葉県銚子市犬吠埼9576 |

| 月の砂漠記念館から夕暮れの道を館山自動車道の市原SAへと急ぎました。明日は犬吠埼灯台まで走る予定をしています。 犬吠埼灯台の建設は、工部省灯台寮がイギリスから招へいした灯台技師、ヘンリー・ブラントンの設計、施工監督のもとに明治5年9月28日に着工し、明治7年11月15日に完成、点灯されました。その工事費用は、当時のお金で44,835円63銭だったそうです。 工事には、19万3千枚のレンガが使用されましたが、当時、レンガはイギリスから輸入されていて、非常に高価だったようで、中沢孝政という灯台寮の技師が国産化を主張し、苦心の末、香取郡高岡村でレンガ造りに適した良質の土を発見し、付近の旧藩士に製造法を教え、製造したそうです。 このレンガでできた灯塔は、100年以上もの歳月に耐え、現在も大空に向かってそびえたっています。 |

|

犬吠埼・・・・・。 犬吠埼は、水郷筑波国定公園内の風光明媚な景勝地で、関東の最東端に位置し、山頂や離島を除き、日本で一番早く初日の出が拝めます。 その突端にそそ立つ犬吠埼灯台、英国人R・H・ブラントンの設計により作られた西洋型第一等灯台で、明治7年、日本で24番目に点灯されました。地上31mのレンガ作りの構造物で、自然美と灯台がおりなす風景は、観光銚子のシンボルです。 平成10年には「世界の歴史的灯台100選」に選ばれました。 犬吠埼周辺は、景勝地の為、文人、歌人などの来遊が多く、高浜虚子句碑、佐藤春夫詩碑、尾張穂草歌碑等の文学碑があります。 ・・・・人間が舟で海に乗りだすように成ったのは何千年もの昔の事ですが、その頃は、山や岬が航海の目印に成っていました。やがて、舟が大きく成り、航海術が進歩してくると、遠くからよく見える目標が必要に成って来て、灯台が作られるように成りました。 世界最初の灯台は、今から2200年も前にエジプトのアレキサンドリア港に建てられたフアロス灯台といわれています。高さが135mもあって、昼夜、塔の上で薪や枯草を油脂に浸して燃やし続けたといわれています。 我が国では、今から1300年の昔、壱岐、対馬、筑紫の要所で昼は煙を上げ、夜は火をたき、遣唐使船の目標としたのが、灯台の始めとされています。 |

左の写真は筑波国定公園を犬吠埼灯台の展望台から見たものです。ここは決められた駐車場が無いので皆さん路上駐車をしていました。 左の写真は筑波国定公園を犬吠埼灯台の展望台から見たものです。ここは決められた駐車場が無いので皆さん路上駐車をしていました。犬吠埼灯台にもエレベータはありません。昇るには長ーい螺旋階段を息を切らせながら登ることになります。全部で99段もあります。これは建設当時、イギリス人技師が近くの九十九里浜にちなんで設計したとも言われています。 展望台に着くと美しい海岸線が見えますが、足の下に何も無い錯覚に陥り非常に恐怖を感じます。この恐怖に耐えきれず、息を切らせて一生懸命に登って来たのにも関わらず直ぐ引き返す人を見ました。須崎灯台や野島崎灯台に昨日登りましたが、これ程恐怖は感じませんでした。 今から400年程前の徳川時代になると、日本独特の形の灯台が建てられるようになりました。一般に石積の台の上に木造の小屋を建て、木を燃やす仕組みのもので、「かがり屋」とか「灯明台」とかいわれました。慶長13年(1608年)能登国福浦の日野吉三郎が福浦港に建てた灯台は、油紙をはった障子の中で油で火をともしたものでした。この灯明台が我国で油を使った灯台の最初と言われています。この他、海岸近くの神社の常夜灯で灯台の役目をしていたものがあり、今でも、その言い伝えの有る石灯籠が各地にあります。 この犬吠埼灯台は、イギリス人技師ブラントンの設計、施工監督のもとに明治5年9月28日に着工し、同7年11月15日に完成、点灯を開始しました。 この工事には、19万3千枚のレンガが必要でした。当時、レンガはイギリスから輸入し、高価なものでしたから、灯台寮の中沢孝政技師が国産化を主張し、苦心の末、品質の良いレンガの製造に成功しました。 このレンガ造りの塔は、関東大震災にも耐え、113年間、威容を誇っていましたが、昭和62年12月に原形のレンガを損なうことなく、灯塔補強の大改修工事が行われました。本灯台資料展示室も、従来の倉庫を、その時に改造されたものです。 現在は、第三管区海上保安本部の銚子海上保安本部が管理している。 |

犬吠埼灯台の展望台までは99段の階段を登らなければなりません。階段には今何段目かが分かる様に10段刻みで表示されています。「40」と表示が有るのでまだ半分以上登らなければ成りません。狭い階段なので譲り合いには気を付けたいものです。 犬吠埼灯台の展望台までは99段の階段を登らなければなりません。階段には今何段目かが分かる様に10段刻みで表示されています。「40」と表示が有るのでまだ半分以上登らなければ成りません。狭い階段なので譲り合いには気を付けたいものです。近代的航路標識の誕生 徳川時代の末、嘉永6年(1853年)に、アメリカからペリー提督が浦賀に来航して、徳川三百年の鎖国は破れました。やがて、神奈川、長崎、箱館が開港し、慶応2年(1866年)アメリカ、イギリス、オランダ、フランスの四カ国と締結した条約で、灯台等航路標識を整備することを約束しました。 徳川幕府は、フランスとイギリスに灯台のレンズや機械の購入と、建設の指導者を依頼していましたが、明治維新となり、この事業は新政府がそのまま引き継ぎ、明治2年1月1日にわが国最初の洋式灯台が三浦半島の観音崎に文明の火を点じました。観音崎灯台を築造したのは、横須賀製鉄所首長のフランス人技師ヴェルニーで、フランス人の建てた灯台には、このほか野島崎、品川、城ケ島の灯台があります。それから後の灯台築造は、イギリス人技師ブラントン以下のイギリス人で、全国に灯台26基、灯船2隻を造っています。 その代表的なものには、犬吠埼灯台のほか尻屋崎(青森県)、金崋山(宮城県)、神子元島(静岡県)、御前崎(静岡県)、潮岬(和歌山県)、友ヶ島(和歌山県)、江崎(兵庫県)、鍋島(香川県)、釣島(愛媛県)、部崎(福岡県)、六連島(山口県)、角島(山口県)等の灯台があり、これらの灯台は現存し、建設当時の威容を偲ぶ事が出来、重要文化財として指定されているものもあります。 |

千騎ヶ岩(せんがいわ) 千騎ヶ岩(せんがいわ)千騎ヶ岩は、外川漁港区域内に所在し、標高約17.7m、周囲約400mの岩礁です。古くは赤松宗旦の「利根川図志(安政2年)」にも紹介されている銚子磯巡りの名勝地の一つでもある。 この岩礁は硬質砂岩からできており、千葉県最古の地質時代の岩石である。 地質時代は約二億四千万年前の古生代二畳系とされていたが、最近の研究によると約2億1千万年前の中生代3畳系との考えも有る。かっては、ウミウの越冬地として知られ、毎年11月頃に成ると500羽を越すウミウが飛来するのが見られた。一方、ムクドリの繁殖地であるとともに、県内では珍しいイソヒヨドリの繁殖も確認されている。又、千騎ヶ岩には、ソナレムグラ、ハマボッス、タイトゴメ、ヒゲスゲなど、海岸の岩場に生育する植物が自生する。 |

尻屋灯台の霧鐘 尻屋灯台の霧鐘この鐘は、霧の深い時に打ち鳴らして、近付く船に崎の所在を知らせるもので「霧鐘」といいます。我国最初の霧信号として、英人スチブンソンの設計をもとに川口鋳造所で製作のうえ明治10年11月20日、尻屋埼灯台(青森県)に設置されました。重さは1.7Tあって、スコットランド製の時計仕掛で1分間に1回打ち鳴らしていました。 明治12年12月20日に新式の蒸気霧笛にその役目をゆずり、昭和12年まで葛登支岬灯台(北海道)で使用されていたものです。 |

犬岩 |

||

| このあたりの海岸には、岩礁が多く見られます。岩は常に波浪の浸食を受けており、岩の組織に応じてさまざまな形の岩礁ができます。その中で犬岩と呼ぶ岩礁はとくに特徴的なもので、突き出た犬の耳の形に似ています。この岩には興味深い伝説が有ります。それは、悲劇の英雄源義経にまつわるもので、「犬岩」は義経が頼朝に追われ奥州にのがれるとき、海岸に残された愛犬若丸が主人を慕って7日7晩なき続けて、八日目に犬の形をした大岩が現れ、地域の人々がこの巨岩を”犬岩”と名付けたと言われています。犬吠埼の「犬吠」はその愛犬若丸が吠え続け、その声が届いた事から「犬吠」となり、「千騎ヶ岩」は義経が千騎の兵をもってたてこもったところからこの名がついたと伝えられています。 これらの岩礁は硬砂岩と泥岩からなり、ともに複雑に折り畳まれた構造となっています。これは「愛宕山層郡」に属し、約一億五千万年前のジュラ紀に古い太平洋プレートの上に堆積したものがプレート運動で大陸にぶつかって激しく変形を受けたものです。 拳地域の海岸にはこの他にも興味深い形をそた岩礁や崖がある。 |

| 犬岩横の防波堤は進入しない様に頑丈な門扉が設置されていました。進入禁止とは書かれていず、書かれていたのは、「いせえび採捕禁止」の文字でした。この堤防の先端ではイセエビが採れる事を知り、採りたいと言う誘惑に駆られました。しかしイセエビの目の付け根から尾部までの長さが13cm以下の物は採ってはいけないのです。ですからそれ以上の物は採捕可能だと認識しました。 そんな時釣り人が70〜80cm程有るマダカをぶら下げて来た。その大きな魚を褒めると興奮して、朝4時から疑似餌で狙っていて捕ったのだと言う。クーラーに入らないからどうするのかと聞くと、家が近いから大丈夫!と言い、これから釣りに行く人にも自慢していた。こちらの方は海岸で釣りをしている姿を良く見掛ける。海が綺麗で岩礁が多いので色々な種類の魚が釣れるのだろう。釣った魚は新鮮だから美味しいに違いない。 |

| 地 球 の 丸 く 見 え る 丘 展 望 館 | 千葉県銚子市天王台1421-1 |

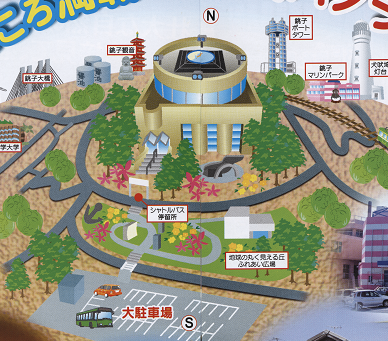

| 6月15日(日曜日)の夜から出発した、房総半島巡りの最後の観光地の「地球の丸く見える丘展望館」に着いたのは10時を過ぎていた。無料駐車場には車が少なく好みの空きに停める事ができました。以前から気に成っていたのは、”地球の丸く見える丘展望館」は間違いで、「地球が丸く見える丘展望館」ではないかと思っていた。入館券の350円を支払う時その事について質問した。すると「地球がと”が”を付けると地球の外から見た事になり、地球のと”の”を付ける事により地球から見た事になるのでこれで良いのです。」と言われた、納得できたような出来ないような感じでスッキリしたものではなかった。 そしてその時、今は暖かいので海の水蒸気が蒸発して遠くは鮮明には見えませんが宜しいか?と聞かれた。折角ここまで来たのだから、良くとも悪くとも展望台に登らなければ話にならないから、見えないのを覚悟でエレベーターで展望台に行きました。 |

| 地球の丸く見える丘展望館は、北総地区(千葉県北東部)で一番高い愛宕山(73.6m)の頂上に位置しています。ここの石垣には、愛宕山層群に属する「神高礫岩(たかがみれきがん)」と呼ばれる岩石が使われています。この礫岩中の石灰質の礫からは、古生代ペルム紀後期の「フズリナ化石」が見つかっています。フズリナは、約2億5千万年前の古生代末の絶滅種ですが、この化石を含む高神礫岩は、犬岩、千騎ヶ岩よりさらに古い古生代ペルム紀の地層である可能性が指摘されています。 展望館屋上の展望スペースからは、北は鹿島灘から筑波山を望み、東と南は一望千里に太平洋の大海原を、西は屏風ヶ浦から九十九里浜まで見渡せる風景に、“地球が丸い”という事を実感できます。天気のいい日は、360度大パノラマで、緩やかに弧を描いた水平線より地球の丸さを実感できます。また、東洋のドーバーとも言われている屏風ケ浦には、十数基もの風力発電風車を眺望することができます。 |

直進すると展望館入口です。 この館の敷地には樹木が多く草花も植えられています。 今は、アジサイの花の季節で満開に成っていました。 |

配置図 |

|

階段を上がると受付です。 |

アジサイが綺麗に咲いていました。 |

この日の展望台は一面に霞が掛かり遠くは全く見えません。 展望台へ登ったものの何も見えないので皆さん早々に 引き上げて行きました。 |

敷地内に有る「日比友愛の碑」は、両国の親善と永く世界平和を祈念するため建立された。 敷地内に有る「日比友愛の碑」は、両国の親善と永く世界平和を祈念するため建立された。日比友愛の碑は、第二次世界大戦中、不幸にして戦火を交えた日本とフィリピン両国の民族と民族が互いの恩讐をこえて、永く世界の平和を祈念するために、昭和33年6月に建てられたものです。この斜塔は友愛の浄火をかたどったもので、炎の先端は遠く洋上3,000kmのフィリピン、マヨン山(マニラ富士と呼ばれています)に向って建てられています。また、近くの賢徳寺(北へ約300m)には、日比の3偉神人、高山右近太夫、リカルテ将軍、キリノ大統領の碑があります。 |

| |