| H26.09.15. | アクア・トト | 岐阜県各務原市川島笠田町1453 |

|

世界的な淡水魚水族館「アクア・トト」が岐阜県の川島PAに有ると言うので、名古屋市緑区から出発しました。 「アクア・トト」までは約三十数キロの距離に有ります。この日は9月の3連休の最後の日に成る「敬老の日」なので相当の混雑を予測した。それで現地への到着を2時過ぎにすると、帰る人が居るので混雑は少なく成るにではないかと、空く事を期待して午後の2時半頃に到着しました。 午後の時間でも中央無料駐車場は満車で、空き場所を探すには苦労しました。中央駐車場は館内までが一番近く便利です。その他東口、西口に駐車場が有ります。この水族館では「敬老の日」の企画として、65歳以上の方を無料としていたので高齢者の方が多く、それに家族連れの子供も多く移動するにもスムーズな動きが出来無かったので、ストレスが多く掛かりました。 |

淡水魚園入口です。 |

| , |

|

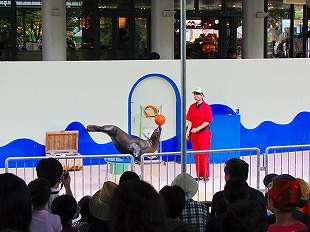

入場すると激しく混雑していた。係の方に順路を聞くと、「4階までエレベーターで上がり、そのまま観賞してもらうと良いです。」と言われたので、エレベーターへ行こうとすると。アシカショーが3時から始まると言う案内が有ったので、アシカショーを見に行きました。 |

3時からアシカショーが始まり、飼育員の絶妙なトークに合わせ幾多の芸を披露していました。アシカは以外に小さく、声がガラガラでイメージとは違っていた。しかし飼育員が投げたボールを鼻で上手にキャッチして鼻の上に乗せて反り返ったり、輪投げでは不規則な回転を与えて投げたのにも関わらず、首で数個のワッパを連続して首に掛けていた。知能は高いとはいえ、動物に高度な芸を仕込むには相当の苦労が有ったと思われる。 3時からアシカショーが始まり、飼育員の絶妙なトークに合わせ幾多の芸を披露していました。アシカは以外に小さく、声がガラガラでイメージとは違っていた。しかし飼育員が投げたボールを鼻で上手にキャッチして鼻の上に乗せて反り返ったり、輪投げでは不規則な回転を与えて投げたのにも関わらず、首で数個のワッパを連続して首に掛けていた。知能は高いとはいえ、動物に高度な芸を仕込むには相当の苦労が有ったと思われる。 |

|

自然の原野に誘導されます。 |

|

突然暗い部屋に成り水槽が並びます。 |

| 淡水水族館は岐阜県に有り、岐阜県の代表的な河川は長良川です。その長良川を主に紹介しています。 長良川は石川県、福井県、岐阜県が境を重ねる両白山地の大日岳を源とする136kmも有ります。流域面積は2,040K㎡の一級河川です。岐阜県をほぼ南北に縦貫し、河口で揖斐川、木曽川と合流した後伊勢湾に注いでいます。 |

日本の希少淡水魚の現状(放流が引き起こす問題) 現在、日本国内には約400種類の淡水魚が生息しています。そのうち「絶滅の恐れのある野生生物の種のリスト(レッドリスト2007年)によれば、イタセンパラ、アユモドキなどの144種類もの魚が絶滅の恐れが有るとされている。これら希少淡水魚の多くは、開発や乱獲など様々な要因で減少して行きます。なかでも、近年特に問題と成っているのが無秩序な放流による、在来種(昔からそこに生息していた魚)への影響です。 無秩序放流というと、釣愛好家などによるオオクチバスなどの密放流が良く知られています。しかし、それよりもっと身近なものとして、ペットショップで買ったメダカやタナゴなを近所の川や池に悪気なく逃がしてしまう行為が挙げられます。 淡水魚の場合、繋がっていない別の水域に移動できない特性から、同じ種であっても日本国内で地域ごとに、遺伝的に違いが生じ、生態的、形態的にも多様である事が知られています。例えば、メダカは大きく北日本と南日本の集団に分かれ、最近の研究では約1800万年前に共通の祖先から枝分かれしたと考えられています。つまり、同じメダカであっても、地域集団の分布を無視してしまうと、長い時間をかけた進化の結果である地域毎の遺伝的特性が、ほんの一瞬で混ざってしまう事を意味します。それはまた地域の風土が育んできたメダカの特徴を一瞬で壊してしまう事になります。 さらには漁業や釣り目的で膨大な量のアユやコイ、フナ、ヤマメなどが全国各地で放流されています。放流種苗そのものが地域にもとからいた魚と混ざってしまう問題に加えて、それらに混じって他の淡水魚も本来の分布域を越えて全国に広がる事も明らかになってきました。 その他にも環境再生のシンボルるとして、あるいは情報教育を目的として作られるビオトープ等に、自然保護団体や自治体が中心と成って産地の分からない魚類を放す”無秩序放流”も後をたちません。 多くの放流が人々の「善意」に基づいて行われる為、一方では良いこことばかりに聞こえます。しかし実のところ困った問題もたくさん起きています。私たち周りの自然を守って行く為に、まずは起きている問題を正しく認識し、望ましい事は何なのかを考えて行く必要があるのです。 |

コツメカワウソ コツメカワウソ水辺に家族単位の群れをつくり、カニや魚、カエルなどを食べて暮らしています。 かつて日本に生息していたニホンカワウソは、淡水魚館に居るコツメカワウソより一回り大きく、川の中流から下流に生息していました。しかし、毛皮を目的にした乱獲と環境の変化により姿を消し、1965年に国の特別天然記念物に指定されましたが、1979年に高知県で目撃されたのを最後に見つかっておらず、2012年8月に環境省レッドリストにおいて絶滅種に指定されました。 |

|

| カッパ伝説 かつてニホンカワウソは、日本の各地でその姿を見る事が出来ました。カッパ伝説など様々な言い伝えも残されていて、なじみの深い動物でしたが、河川が汚されたり、毛皮を目的に捕獲されたりしたことで生息数が急減し、最近では目撃されていません。 |

左の写真は絶滅が危惧されているイタセンパラです。 左の写真は絶滅が危惧されているイタセンパラです。「レッドリスト」とは、絶滅の恐れのある動植物を絶滅(EX)、絶滅寸前(CR)などに分類した表です。日本では、環境省が1991年に動物のリストを作り、その後は植物を含めておおよそ5年ごとに見直しています。リストを基に、分布や生息環境、絶滅の理由などのより詳しい情報を盛り込んだ資料を「レッドデータブック」といいます。 レッドリストには約3、500種が掲載されています。93年に施行された「種の保存法」で指定された国内の希少種といわれる動植物は、そのうち89種だけ。生息している場所に問題が有り、絶滅の恐れが特に心配される種だけ指定しました。環境省中部地方環境事務所によると、「レッドリストはあくまで警鐘で、罰則が有るものではない。種の保存法による指定で、種そのものを捕獲禁止する事等が出来るようになった。」という。環境省は種の保存法の国内希少種を2020年までに新たに300種追加する予定です。 種の保存法では、規制だけでなく、種を増やして行く方法もある。ただし、生息している場所を保護すれば絶滅の恐れが無くなる場合等が有り、全ての指定種を人工的に増やす訳では有りません。 国内希少種に指定されたイタセンパラがいるのは、富山県氷見市と淀川水系(大阪府)、愛知・岐阜県境の木曽川水系だけです。木曽川では絶滅したとも考えられていましたが、2005年に再び発見された。 イタセンパラの属するタナゴの仲間は、産卵の季節に成ると、オスに綺麗な婚姻色が現れ、メスには産卵管という長い管がおなかから伸びます。その管をイシガイなど二枚貝に素早く差しこみ、卵を産み付けます。 ふ化した子供は、まだ目も口もない仔魚とう状態で貝のエラの中で成長します。エラはいつも新鮮な水が送られ、敵も居ない安全な場所です。ほかのタナゴは春から梅雨にかけて産卵しますが、イタセンパラは秋に産卵し、翌年の5月頃まで半年以上、貝の中にいるそうです。イタセンパラが減少した原因は、ほかのタナゴなどと貝を取り合っている上に、イシガイも減っている。そしてオオクチバシやブルーギルなど、外来魚に食べられてしまう事も有るそうです。 |

| アクア・トトの取り組み 木曽川水系のイタセンパラは、アクア・トトぎふが2010年から国の許可を得て68匹捕獲し、屋外の水槽で飼育を始めた。 自然の下で順調に成長すれば良いが、もし母貝となるイシガイが死んだ場合には、中に居る仔魚を取り出し、温度を一定に保つ装置に移します。90日以上5℃以下にして、人工的に”冬”をつくってやる必要があるそうです。 アクア・トトぎふは、飼育を始めた翌年の5月には約100匹の稚魚をふ化させる事に成功しました。その後も、毎年順調に繁殖できています。ただ一カ所で繁殖させると体が小さく成るほか、何か有った時に一度に全部死んでしまう恐れがあります。現在は、碧南海浜水族館、と岐阜県水産研究所、東山動植物園の三カ所に分散して飼育しています。 イタセンパラのような希少種はときに、密漁される危険も有る。2010年には愛知県で、種の保存法違反などの容疑で逮捕者がでました。密漁に対しては地域の人が協力し見守らなくてはいけないという。都市に住む魚は人間の生活の影響を受け易く、住民の関心が何よりです。 種の保存法 種の保存法に指定された中部地方の希少種は、福井県南越前町の夜叉ヶ池にのみ生息するヤシャゲンゴロウがいて、地元の民間団体の手で人口繁殖が進められています。 他に福井県北部などにいるアベサンショウウオや岐阜、長野、富山県の県鳥になっているライチョウなども、どんな方法で保護するのが一番いいか話し合いが行われています。 |

人気水槽前では人盛りが続きます。 |

メコン川のレッドフィンバーブ |

メコンオオナマズ |

ピラニアナッテリー |

| メコン川に住む体重300kgにもなる巨大ナマズです。生態にも謎が多い事から、この魚にまつわる数々の伝説が生まれています。 生息数が減った為に保護される一方で現地では高級魚として利用されています。 漁で捕まるのは成魚のみで、稚魚は見つかっていません。メコン川をどのように移動し、何処で産卵してどこで稚魚が育つかなど、その生態は謎につつまれています。 近年、タイでは人工授精の研究が行われているほか、回遊の様子についても少しづつ解明されつつあります。 |

強力なあごと三角形の鋭い歯を持ち、主に昆虫やネズミ、魚などを食べていますが、大きな獲物でも集団で襲って食べてしまいます。 ピラニアの仲間に関しては、おそろしい話が数多く伝えられています。 その1、現地ではピラニアの事を「三声の魚」とも呼ぶ、つまり「助けてくれ」「助けてくれ」「助けて・・・・」と三声叫ぶうちに殺される。 その2、牛や馬で20分、人間なら5分で白骨にするなど、中には誇張されたものもあるようですが、事実、現在でも年間、何人かの犠牲者が出ているようです。 |

デンキナマズ |

デンキウナギ |

| 表皮の細胞で450Vもの強い電気を出し、小魚をしびれさせて食べます。卵や稚魚を口の中で育てます。 デンキナマズの発電器官は、体を包む2対の表皮細胞で、頭の方がマイナスで尾の方がプラスになり、強い電気を出します。 この電気は主にエサの小魚をとるためで、敵に襲われた時に身を守る為にも使う。また、視力が弱く、明暗が分かる程しかないので、電気をレーダーのように使って物を探知し、弱い視力を補っています。 |

エサをとったり身を守ったりする為に電気を出しますが、生物の出す電気としては最高の800Vに近い記録があります。 デンキウナギの体の中で消化器官などの内臓は、頭の後ろのごくせまいスペースに全てが納まっており、それ以外は筋肉から出来た発電板が並んでいます。電流は尾から頭に向かって流れ、頭側がプラスで、尾側はマイナスに成り電圧は500〜600V、電流は約1Aで、大きいものに成ると800Vを越えます。これでエサに成る魚を気絶させたり、敵から身を守るほか、弱い電気を使って電場を作り、周りを探ります。 |

|

||

| ”清流”という言葉には様々な定義が有る。まず、生態系が豊かである事、自然に近い状態で残されている事などを考えると、アマゾン川は間違いなく”清流”となる。 我々がイメージする”清流”は、透明な美しい水の流れである。しかしアマゾン川は”清流”と位置付けるには程遠い。しかし、赤く濁ったアマゾン川がどれ程多くの魚や生物の生命を育んでいるか計り知れない。別の角度から見た場合これも”清流”となるかも知れない。 |

アマゾンのゾーンに入ると全体が真っ赤で 構成され、異様な雰囲気を感じました。 |

世界一の流域面積を誇る大河アマゾン 世界一の流域面積を誇る大河アマゾンアマゾン川の流域面積は705万K㎡でこれは日本国土の約19倍、オーストラリア大陸に匹敵する広さです。近年、アマゾン川流域の地下には、アマゾン川より川幅が広い全長6,000kmにもなる豊富な地下水流があるということが報道された。 本流は茶色に濁り、その支流は植物や土壌成分が水に溶け出して赤や黒に染まっています。しかし、この大河には、実に3,000種類もの魚類が生息すると言われています。これほど多くの生物が住むアマゾン川。多様な命がここに暮らしている限り、この川も清流で有ると言えるのではないか? そして世界最大の熱帯雨林が広がっている。その広さは550万k㎡にも及び、地球上の熱帯雨林の約半分を占めています。この熱帯雨林では、毎年多くの新種の生物も発見されています。しかし近年、様々なな原因によりその面積を減らしており、大規模消失の危機にあるとも言われています。 |

4階から1階へと淡水魚を観賞しながら降りて来ました。出入口に向かう手前で最終のアシカショーが行われていて、同じパターンで観客を引きつけています。 4階から1階へと淡水魚を観賞しながら降りて来ました。出入口に向かう手前で最終のアシカショーが行われていて、同じパターンで観客を引きつけています。右側にはカピバラが飼われていて愛嬌のある顔は憎めないネズミでした。 カピバラのくらし アマゾン川流域の水辺に生息しています。指の間には水かきがあり、泳ぎが得意で、天敵などから身を隠すために5分以上も潜る事が出来ます。 普段は、オス1頭と、数頭のメス、そしてその子から成る群れを作り生活していますが、乾季には水場を求めて100頭以上で行動することもあります。 ネズミの仲間では、例外的に巣を作らず、水辺の草むらで1〜8頭の子を産みます。集団で子育てを行い、親は子を背中に乗せて水中を移動します。 世界最大のネズミの仲間で、草食性で群れを作り生活します。カビバラとは現地の言葉で「草原の支配者」という意味です。 |

このオオサンショウウオは特に外国人には大人気で、この魚を見に外国からわざわざ来る人もいるそうです。 |

|

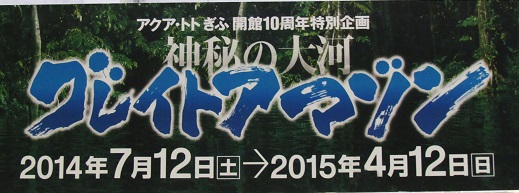

| アクア・トトは開館10周年に成るそうです。まず感じた事は設備そのものが、10年経過しているにもかかわらず綺麗でした。そして淡水魚を自然に活動させている苦労は、大変な事だと思う。特に外国から輸入してきた魚達はまるで異なる環境に置かれているにも関わらず、大変元気に見える。大観覧車や遊園地も有りリピーター確保にも営業努力が見られる。趣向を凝らした色々なイベントも行われマンネリ化を脱しているのだろう。何故かもう一度行ってみたい気になった。 |

| |

, |