| 揚 輝 荘 |

| 松阪屋の初代社長の伊藤次郎左衛門祐民の別荘「揚輝荘」が誕生して百周年になりました。呉服店だった伊藤氏は、江戸時代から明治時代、呉服店ののれんは紺地が主流だったが、いとう松阪屋は柿色の生地を用いていた。柿色ののれんの逸話にはこんなものが有ります。松山にいた夏目漱石が熊本への赴任を知らせるため、正岡子規に宛てた手紙の中に「乙鳥(つばくろ)や赤い暖簾の松阪屋」との俳句があり、赤い暖簾が松阪屋の代名詞的な役割を果たしていたことがうかがえます。 |

|

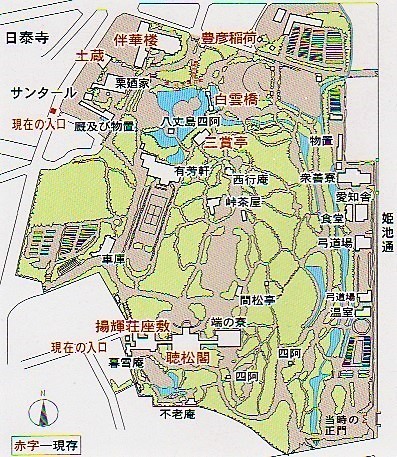

伊藤次郎左衛門祐民(いとうじろざえもんすけたみ) 揚輝荘は、大正から昭和初期にかけて松阪屋の初代社長伊藤次郎左衛門祐民によって構築された別荘です。完成時(昭和41年頃)には、約一万坪の敷地の中に三十数棟の各種建造物が建ち、池泉回遊式庭園とともに、覚王山の高台に威容を誇っていました。 かつては、各界の要人や文化人が往来する迎賓館、社交場として華やぎ、アジアの留学生が寄宿して国際的なコミュニティを形成した場所でもありました。 その後、世の移ろいを経て残された歴史的建造物と庭園は今や市民共有の貴重な財産となっています。これら全体の本格公開を目指して順次修復整備を行っています。 平成25年には聴松閣の修復整備工事が完了し、地域の歴史・文化を伝える施設として新たにオープンしました。 戦時の空襲を受けたり、松坂屋の独身寮になったり、一部マンション開発が行われたりして数奇な運命を辿り、かつての面影は失われつつあります。しかし、残された近代建築は地域の文化遺産として、庭園緑地は都会のオアシスとして今なお、訪れる人の心を引き付け、癒してくれる魅力を放っています。現在は北園と南園に分断される形で計約9千2百㎡が残っています。H19年3月末に名古屋市が敷地と建物の寄贈を受け、建物の応急修繕工事を進めていますが完成には至っていません。 開園時間 午前9時30分 ~ 午後4時30分 (貸室は午後8時まで使用可) 休園日 月曜日(祝日・振替休日の場合は直後の平日) 入場料 南 園:一般300円(団体20名以上 240円) 聴松閣 定期観覧券 1.200円 中学生以下無料 ⁂その他の各種割引があります。 北 園:無料 お問合せ先 名古屋市千種区法王町2-5-17 ℡052-759-4450 |

| 伊藤次郎左衛門祐民(いとうじろざえもんすけたみ)とは・・・・・・ 伊藤次郎左衛門家のルーツは、始祖祐広、初代祐道とも織田信長の家臣で、蘭丸を名乗る武士でした。本能寺の変(1582年)で信長が亡くなった後、「祐道」は武士を捨てて呉服小間物問屋の商人となりました。徳川家康が名古屋城を構築した1611年、清洲越し以来の呉服商となり、その15代が揚輝荘の主人・祐民氏です。伊藤次郎左衛門祐民氏(1878~1940)は、松坂屋の前身・(株)いとう呉服店の初代社長となり、明治43年(1910)、ビジネス・商業の中心になりつつあった、名古屋栄町角に近代百貨店を開店しました。前年アメリカのデパートを視察した成果であり、名古屋城下・茶屋町で250年以上続いた呉服商からの転進でした。その後、大正14年(1925)名古屋大津町の現在地に屋号を松坂屋に変更して大百貨店を開店しました。また、大正12年(1923)、関東大震災の際には名古屋から生活物資の供給に努め、復旧に貢献したり、その後、名古屋商工会議所の初代会頭になるなど名古屋財界のリーダーとして活躍しました。 昭和8年(1933)、自ら設けた55歳定年制に従い、全ての公職から引退。(財)衆善会を設立して保育・医療・授産・青少年のリクリェーションなどの社会事業に貢献しました。また。揚輝荘に隣接する唯一、釈迦の真骨を祀る覚王山日泰寺の構築に貢献し、昭和12年には名古屋日暹協会を設立したり、アジアの若い世代を留学生として世話するなど国際親善にも貢献しました。 昭和9年(1934)、釈迦誕生2500年にちなみ、インド佛跡の旅に出ました。この時のイメージが揚輝荘・聴松閣に投影されております。インド様式の地階石壁・柱、南窓にあったヒマラヤ・カンチェンジュガ雪嶺のガラス彫刻、この旅に同行した留学生・P・ハリハランの残したヒンズーの女神の壁画などがあります。 揚輝荘は、普請道楽と言われた祐民氏の才能・趣向が凝結したものでありますが、茶道・能・書画・俳句・和歌などにもその才能を発揮しており、更に、家伝文書の整理、家史・伝記編さんにも実績を残しています。交友関係は広く、尾張茶道松尾流10世・松尾宗吾、15代竹中藤右衛門、寅年生まれの戌寅会の各界名士、聴松閣の玄関で撮った横綱双葉山や宝塚歌劇団との写真も残されています。 |

聴松閣等が市の文化財に指定されました。 聴松閣等が市の文化財に指定されました。松坂屋初代代表の伊藤次郎左衛門祐民(すけたみ)氏(1878~1940)が建てた市内を代表する別荘建築、揚輝荘が市の有形文化財に指定されました。 揚輝荘は覚王山の丘陵地にあり、伊藤次郎左衛門祐民氏が1918(大正7)年から20年を費やし、3万5千㎡の広大な敷地に、大小三十の建物を移築や新築をしたものです。センスが良く、斬新なゼザインや考え方にグローバルな所がある伊藤次郎左衛門祐民氏は、揚輝荘に皇族や文化人、政財界の要人を招待する社交家でもあり、園遊会などを開催し「名古屋の迎賓館」と呼ばれました。戦前はアジアの留学生の寄宿舎にも使われたり、戦後は進駐軍に接収される歴史も有りましたが、H19年、不動産会社が北園と南園の敷地計7千5百㎡と建物を市に寄贈されました。 今回、名古屋市の有形文化財に指定されたのは、この広大な敷地の中に建設されている聴松閣(ちょうしょうかく)で、木造地下一階、地上三階建ての山荘風の迎賓館で、地下にインド様式の舞踏室もある。次に和洋折衷で2階建ての伴華楼(ばんがろう)。この名前は英語のバンガローからもじったもので、尾張徳川家の伝統的な邸宅に、東海の建築界の巨匠、鈴木禎次氏が設計した洋間を建て増ししたものです。そして北園に掛かる白雲橋(はくうんきょう)、屋根が有るので一見して橋には見えないのですが、これは京都の修学院離宮の千歳橋を模したものとされています。 名古屋市は指定した理由として、近代名古屋を象徴し、文化的に価値が高く、和洋の優れた意匠と技術が駆使され建設史上貴重なものと判断したそうです。今後も揚輝荘に限らず老朽化した建物を復元する構想も進め、当時の姿を保存活用していく予定である。 この揚輝荘は、都心にありながら静寂と文化、それに広大な敷地に建てられた建造物は歴史と巧みに感動させられます。そして何よりも、その財力には羨ましいものがあります。入口の受付にはNPO法人「揚輝荘の会」のメンバーが親切丁寧にボランティアでガイドもしてくれます。春夏秋冬、建物を取り囲む草木が変化するので季節感を味わってみるのも一興かと考えます。 |

揚輝荘入り口 |

坂を下ると左に案内所が有ります。 |

| 豪華な鉄平石張りの門柱に「揚輝荘」掘られた表札がかかっています。 語源は中国の漢詩の五言絶句にあります。 「かがやく」という字には、火偏が使われており、これには諸説が有るようです。 |

| 揚輝荘の建築 揚輝荘の構築は大正7年(1918)、茶屋町本家から、三賞亭を移築改修したときから始まり、20年間で完成しております。最盛期には、移築・新築された建物30数棟が威容を誇っていました。90年に及ぶ風雪を経て、その数も減ってきましたが、今なお、その風格、魅力は失われておらず、更に後世代に引き継いで行くべき地域の資産です。 |

伴華楼(ばんがろう) 伴華楼(ばんがろう)昭和4年尾張徳川家から移築した座敷(和風)に、鈴木禎次氏設計の洋間(西洋風)を新築してドッキングさせ、「Bungalou」をもじって「伴華楼」と命名しました。 2階洋間外壁面のサワラ材うろこ壁は、和室部分にも繋がりドッキングの違和感はありませんが、手作りの銅針が浮き上がっています。 2階和室に千年杉の張り合わせ欄間があり、伊藤家の伝統行事が行われ、洋間暖炉には飛鳥時代のものなど、古代瓦が埋め込まれています。 |

五色石の洒落た門を潜ると伴華楼東側に 出て暖炉の煙突が見えます。 |

| 伴華楼 二階 茶室 障子は三段の腰高障子です。腰下は開閉式引戸の猫間障子で、にじり口見立てになっています。床柱は 赤松、上りかまちには茶人好みののみ跡が見られます。床かまちや障子の桟は竹、床の墨蹟窓は半月 形など中国風の意匠もうかがわれます。所見は、壁の仕上げの美しいさざ波を打ったような模様です。布 を張って加工したものと言われ、その工法は「引き摺り工法」といわれています。天井は菰(こも)天井、棹 縁天井の仕上げです。 控えの間 茶室の西は六畳の和室で、控えの間です。襖には市松模様が多く使われています。廊下の手すりの下 は二段の無双窓になっていますが、開けると市松模様になります。午後に日が当たると廊下にも市松模 様の影が現れます。暖炉の市松模様もこれに呼応しているように思われますが、伴華楼の意匠の一つ と言えるでしょう。和室の廊下にはガラス窓の雨戸が有ります。この廊下からの眺めは絶景で月見の”う たげ”のビューポイントです。 座敷 控えの間の西は八畳の元仏間、その北が六畳の奥の間と続きます。この八畳では、伊藤家の伝統行事が 執り行われて来ました。八畳間の東側の欄間は、松並木模様です。三保の松原と思われます。デザインの 専門家によると、サルなどの動物の隠し絵があると言う事です。材料は屋久杉と言われていますが、東面 は横の木目、西面は縦の木目が見られます。二枚張り合わせとなっています。柾目幅一間以上ですから千 年杉と思われます。 洋間 八畳間の西は、洋間ですが西洋風と東洋風が折衷し独特の雰囲気を醸し出しています。寄木細工の市松 模様の床、ステンドグラス、上下窓や壁面のレリーフなど多様な様式がミックスしています。 |

| 揚輝荘と建築家 鈴木禎次氏(1870~1941) 鈴木禎次氏は、近代、名古屋の建築界の巨匠です。明治24年、東京帝国大学工科大学造家学科を卒業、明治35年から39年まで、文部省海外留学生として、名古屋赴任の約束で英・仏に学びました。帰国後、名古屋で、いとう呉服店(明治43年竣工、地上3階、竹中工務店施工)や鶴舞公園内の噴水塔、奏楽堂や広小路通りには、旧東海銀行、旧松坂屋など彼が手がけた近代建築が10棟ほどありました。 伊藤次郎左衛門祐民とは深い親交があり、松坂屋各店の他、茶屋町の伊藤銀行本店揚輝荘・伴華楼の洋室などの設計を行っております。彼は夏目漱石の義弟にあたり、雑司ヶ谷霊園の漱石の墓碑は、禎次設計の大きな安楽椅子を型どったユニークなものです。漱石の小説、「三四郎」(明治42年)の冒頭で三四郎が名古屋の街並みに触れる部分が有りますが、漱石は名古屋を訪れたことはなく、禎次が情報を提供したものと云われています。 竹中藤右衛門(1877~1965) 織田信長の家臣・竹中藤兵衛正高は、神社仏閣の造営を業として、慶長15年(1610)、清洲越の宮大工として名古屋で創業しています。その14代が竹中藤右衛門で、明治32年(1909)神戸に進出、昭和12年(1937)(株)竹中工務店を設立。この年には、聴松閣が竣工しており、3階にはその棟札が残されています。 祐民との交流は深く、いとう呉服店・松阪屋の建物は殆ど竹中工務店が手掛け、現在に至るまで、その関係は続いています。祐民氏没後の昭和17年、竹中工務店が手がけた伊藤家関係の建築物の写真・資料集「揚輝荘主人遺構」の序文では、藤右衛門氏が祐民氏を偲んで、「多芸多能の質は自ら書画をよくし、その良き理解者として保護奨励と肯綮なる指導を与えられた」と著しています。 揚輝荘内、豊彦稲荷には昭和2年、藤右衛門寄進の石の鳥居が残っています。また、昭和2年の豊彦稲荷の「勧進帳」は、藤右衛門が勧進元を勤めています。 松尾宗吾(1899~1980) 松尾家の家祖は、堺井の辻家の養子で、京都で呉服商を営んでいた辻玄哉で、武野の門人です。京都では、近衛家、鷹司家の厚遇を受けていましたが、初代松尾宗二は、たびたび名古屋と京都の間を往復して茶道普及に努めており、2代宗吾は、尾張徳川家の御用を勤めるようになりました。 5代宗五は、焼き物、建築、造園詩歌に通じた非凡の人で、松尾流中興の祖と言われています。また、7代宗五のときには、鳥羽伏見の戦いで京都の家を焼失したため、名古屋に移築した。 10代松尾宗五は、伊藤祐民と親交が深く、「松陰会」を組織し、今日の松尾流の基礎をつくりました。宗吾は、広く大衆への茶道の門戸を開いて、茶道の効用を説き、茶の一服の楽しさを教えるなど、文化の振興に大きく寄与しました。 揚輝荘(最盛期には10席以上の茶室がありました。)の茶事、造園にも深く関わっており、宗吾の痕跡が残っています。 |

白雲僑 白雲僑白雲橋は屋根のある橋(亭橋)であり、修学院離宮の千歳橋を模したといわれ、二基の切石の石垣に架けられていて千歳橋より大きい。白雲橋の屋根は緑袖瓦で、一部銅版葺ですが、千歳橋は茅葺。天井の木組み、白木の手彫りの擬宝珠、無双窓が美しい。北側の天井には、15代祐民氏の描く龍の絵があり、東の青龍水に龍とマッチしている。最近では、橋の上を舞台に、東側を客席にして音楽、舞踏等のイベントを開催している。 |

三賞亭 三賞亭大正7年(1918)に造成が始まった揚輝荘の最初の建物が、煎茶の茶室の「三賞亭」であった事に、祐民の茶道への熱意が伝わってきます。同年9月21日に竣工したこの建物は、茶屋町(現中区丸の内二丁目)の伊藤家本家から揚輝荘に移築したもので、雪・月・花の三っを賞美するという意味から三賞亭と名付けたものと思われます。茶室が池に突き出たような独特の配置は、お茶の師匠でもあった松尾流9代・半古斎宗見との合作であったかも知れません。 |

豊彦稲荷 豊彦稲荷昭和2年、京都にあった「御所稲荷」を勧請(松阪屋本店屋上の豊彦稲荷と同時期)したものです。 御所稲荷は、元京都「仙洞御所」にありました。 松阪屋京都店の1874年「勧進帳」などからその由来が判明しました。杜の中には1841年と書かれた賽銭箱が残っています。 |

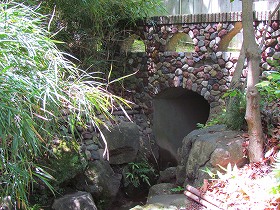

五色の石がきれいに配置されたアーチ橋で、昔は両側に有ったが現在は東側部分が残っています。H19年3月に発見されたトンネル、東側入口「聴泉窟」も同じ造りです。南北のトンネルはマンション工事で取壊されましたが貴重な建造物として残る予定です。 五色の石がきれいに配置されたアーチ橋で、昔は両側に有ったが現在は東側部分が残っています。H19年3月に発見されたトンネル、東側入口「聴泉窟」も同じ造りです。南北のトンネルはマンション工事で取壊されましたが貴重な建造物として残る予定です。 |

| 北庭園入口付近に残るトンネルの一部。五色石アーチ橋,トンネル入口、聴泉窟。 |

|

|

| 覚王山日泰寺 |

| 覚王山日泰寺 今から百年余前、タイ国から釈尊の真骨を日本に分与するということで、日本仏教会全体が動いた。安置する覚王殿(釈迦の称号)をどこにと、各地から建設構想案が出て協議を重ねた。 名古屋地方でも積極的な誘致運動が起き当時の田代村村長(加藤慶二氏)が莫大な土地を寄進することを提議し仏教会・財界も立ち上がった。投票の結果、圧勝して当地に決められ「覚王山日泰寺」が創建された。明治37年のことであった。 日泰寺の寺号は、日本とタイの結びつきを表す国際寺院であり、またどの宗派にも属さない唯一の全仏教寺院である。昭和59年に新本堂、翌年に新しく鐘桜、次いで山門が落慶、さらに平成9年には美しい五重塔が姿を現した。 毎月21日、弘法大師の縁日には大勢の参詣者が訪れ賑わう。最近、参道に若者向きの店も出来、日泰寺周辺は新しい魅力が生まれている。 |

日泰寺正面入口 |

本堂 本殿前に広大な駐車場が有ります。参拝者以外は駐車禁止です。 |

||

| タイ(シャム国)国王から寄贈された釈迦の舎利(遺骨)をまつるため、明治三十七年(1904年)建立された我が国唯一の超宗派の国際的寺院である。山号は釈迦を表す”覚王”寺号は日タイの友好を願い”日泰寺”と名付けられた。ガンダーラ式奉安塔は、全国でも稀な一大石造塔です。 | ||

見事な五重塔 |

鐘楼 |

山門 |

| |